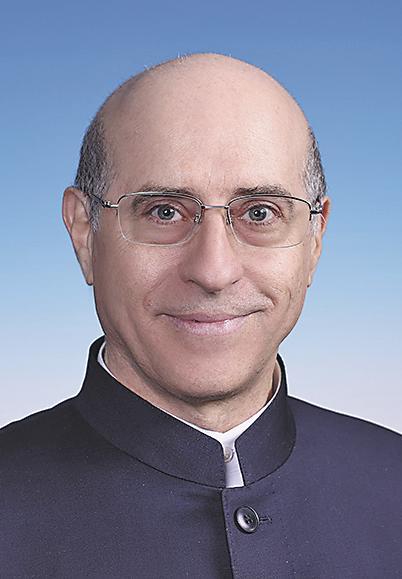

费凡:为全球环境治理提供新路径

科技日报记者 龙云 毕炜梓

来自中国科学院生态环境研究中心的意大利科学家费凡,长期致力于人类多能干细胞在环境毒理评估中的应用研究。他在接受科技日报记者采访时,用“战略性、系统性、开拓性”概括了其眼里的“十四五”时期中国科技创新成就。

在他看来,近些年,中国不仅取得了一系列关键技术突破,更在科研组织方式、成果转化机制上实现了“深层次变革”。

谈及环境健康领域的进展时,费凡表示,中国在空气质量改善方面的成就令人赞叹。他说:“这一成就之所以非凡,是因为它在一个拥有十四亿多人口的发展中大国中实现的,为经济增长与环境保护并行不悖提供了鲜活案例。”

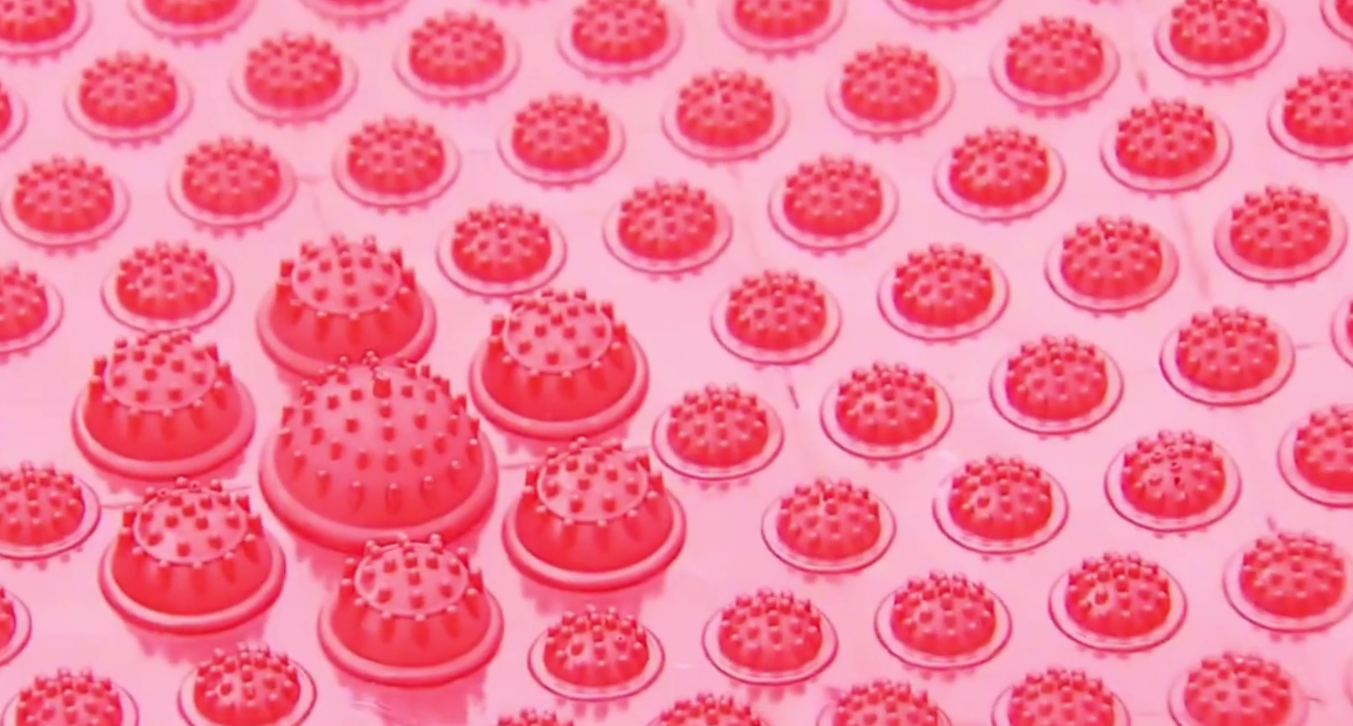

他看到,中国在新污染物评估方法上取得重要突破:科研人员利用人类多能干细胞技术建立了新型测试系统,能够更早识别化学物质的健康风险,推动环境管理从“事后治理”转向“事前预防”。这一创新成果不仅提升了公共安全水平,也为全球应对新兴环境风险提供了新路径。

费凡强调,中国科技创新的优势还在于其高效的成果转化能力。通过中试平台建设、产学研深度融合以及人工智能在毒性预测、风险评估等环节的应用,中国较为成功地跨越了科研与产业之间的“死亡之谷”。

他表示:“这些技术转化成果不仅服务中国,同样惠及世界。中国正通过共建‘一带一路’机制分享技术与标准,为发展中国家提供可复制、可推广的发展模式。”

菲利克斯·达科拉:传递知识火种 点亮共进之路

科技日报记者 龙云 钟建丽 卢子建

“中国在科技领域展现出的开放与包容,为全球南方国家带来了希望。”中国政府友谊奖获得者、非洲科学院院士菲利克斯·达科拉日前在接受科技日报记者采访时说,“这不仅体现在技术合作上,更体现在知识共享与能力建设中。”

长期在非洲推动农业技术发展的达科拉,对发展中国家面临的科研困境有着深切体会:设备短缺、人才不足、难以参与国际科研合作。但他指出,近年来,这一局面正在发生积极转变。中国通过共建“一带一路”倡议,为更多国家创造了平等对话与合作的机会。“这不是单方面的援助,而是各方协作、共同寻找解决方案的过程。”

“十四五”时期,中国更加深入地参与全球科技治理。中国在参与国际大科学工程等项目时,始终将培养青年科技人才放在重要位置。来自非洲、拉丁美洲和东南亚的年轻科研人员通过联合项目获得系统培训与实践锻炼,正成长为推动当地科研进步的中坚力量。

中国农业技术在非洲多地取得显著成效。节水灌溉、土壤改良等技术因地制宜地推广应用,有效帮助当地农户提高作物产量。达科拉表示,中国团队并非“交付即结束”,而是通过持续的技术培训和实地指导,帮助当地建立可持续的技术推广机制。

“科技不应被少数国家垄断。”达科拉说,“中国正积极传递知识的火种,让更多国家掌握改善民生的技术。”

恩里科·齐奥:让人震撼 令人鼓舞

科技日报记者 龙云 毕炜梓

近日,意大利米兰理工大学荣誉教授、国际著名可靠性工程与核能安全专家恩里科·齐奥谈及中国“十四五”时期的科技创新成就时表示,他对中国技术进步的惊人速度感到“震撼”,对其持续迸发的创新活力感到“鼓舞”,对中国发展所呈现的可持续性与责任感“感到安心”。

齐奥曾多次访华,过去20年间见证了中国科技从“追赶者”向“引领者”的转变。他表示,科技创新已深度融入中国经济社会发展的方方面面:高铁运行高效准点,城市管理日益智能,一项项科技成果正从实验室快速走向现实生活,成为支撑社会高效运转的重要力量。

对于中国在新能源汽车领域的突破,齐奥大加赞赏。他表示,作为全球最大的新能源汽车生产与消费国,中国不仅产销量稳居世界第一,更通过人工智能与交通系统的深度融合,有力推动了智能网联汽车的快速发展。

他尤为关注中国在核能领域的发展,认为“华龙一号”核电机组的批量化建设与第四代核反应堆的研发,不仅体现了技术突破,更反映出中国在核安全文化和管理体系上的持续完善。

“中国在这些领域取得的突破为全球能源转型提供了清洁、稳定、值得信赖的选项。”齐奥说,“这不仅保障了其自身的能源安全,也为全球应对气候变化贡献了重要经验。”

马晓丽:协同创新从合作模式上升为驱动力

科技日报记者 龙云 毕炜梓

2002年,正在法国攻读博士学位的马晓丽首次前往中国西藏,从此与青藏高原结下不解之缘。如今,这位拥有法国和比利时双重国籍的科学家,已在中国地质科学院地质研究所工作多年,长期致力于活动构造与构造地貌研究。

谈及“十四五”期间的中国科技创新成就,她以“远见、变革与协作”三个关键词概括了自己的观察。在她看来,“十四五”时期,协同创新已从一种合作模式上升为中国科技发展的“重要驱动力量”。

通过加强跨国、跨学科协作,一系列大型国际科技合作项目得以顺利推进。这些项目不仅推动了科技创新,其产生的协同效应还在抗震减灾、山区可持续发展与绿色转型等全球性议题中发挥了重要作用,为全球治理提供了有益的中国经验与中国方案。

在科研进展方面,马晓丽表示,随着高分辨率卫星遥感系统日趋成熟、地震监测网络持续优化以及野外考察条件显著改善,科学家得以获取更加丰富和精准的地球科学数据。目前,中国已建成全球规模最大的地震预警网络,为灾害风险评估和重大工程抗震设计提供了坚实的数据支撑。

在她看来,中国科技发展的可贵之处在于,没有将前沿探索与民生需求割裂,而是让科学目标转化为实实在在的社会福祉。正如她所言:“相关研究不仅推动了学术进步,更直接服务于社会,显著提升了防灾减灾能力,为守护人民生命财产安全提供了支撑。”

网友评论

网友评论