◎江苏省科技厅

江苏在国家科技创新格局中处于“第一方阵”,习近平总书记一直寄予厚望,赋予江苏“在科技自立自强上走在前”“在科技创新上率先取得新突破”“在推动科技创新和产业创新融合上打头阵”等重大使命,要求“着力打造具有全球影响力的产业科技创新中心”。

江苏牢记嘱托,感恩奋进,出台打造具有全球影响力的产业科技创新中心行动方案、推动科技创新和产业创新融合发展的意见,连续两年以产业科技创新中心为主题召开新春第一会,建立常态化调度、推进、督查机制一抓到底。经过努力,高水平科技强省建设取得新进展新成效。从科技投入看,2024年,江苏研发经费对全国的贡献超过1/8,投入强度达3.36%,处于创新型国家和地区中等偏上水平;从创新产出看,江苏高新技术产业产值占比突破50%,万人发明专利拥有量达74.5件、连续9年保持全国省(自治区)首位;从重大成果看,江苏入选2024年度“中国科学十大进展”3项、取得历史性突破,入选2024年度《科学》十大科学突破1项,近3年获批上市创新药数量约占全国1/4,动力电池实现全产业链自主可控,新能源、生物医药、新一代信息通信等主导产业正在加快向并跑领跑阶段迈进。

加快推动科技创新和产业创新融合发展,是打造具有全球影响力的产业科技创新中心的主体路径。

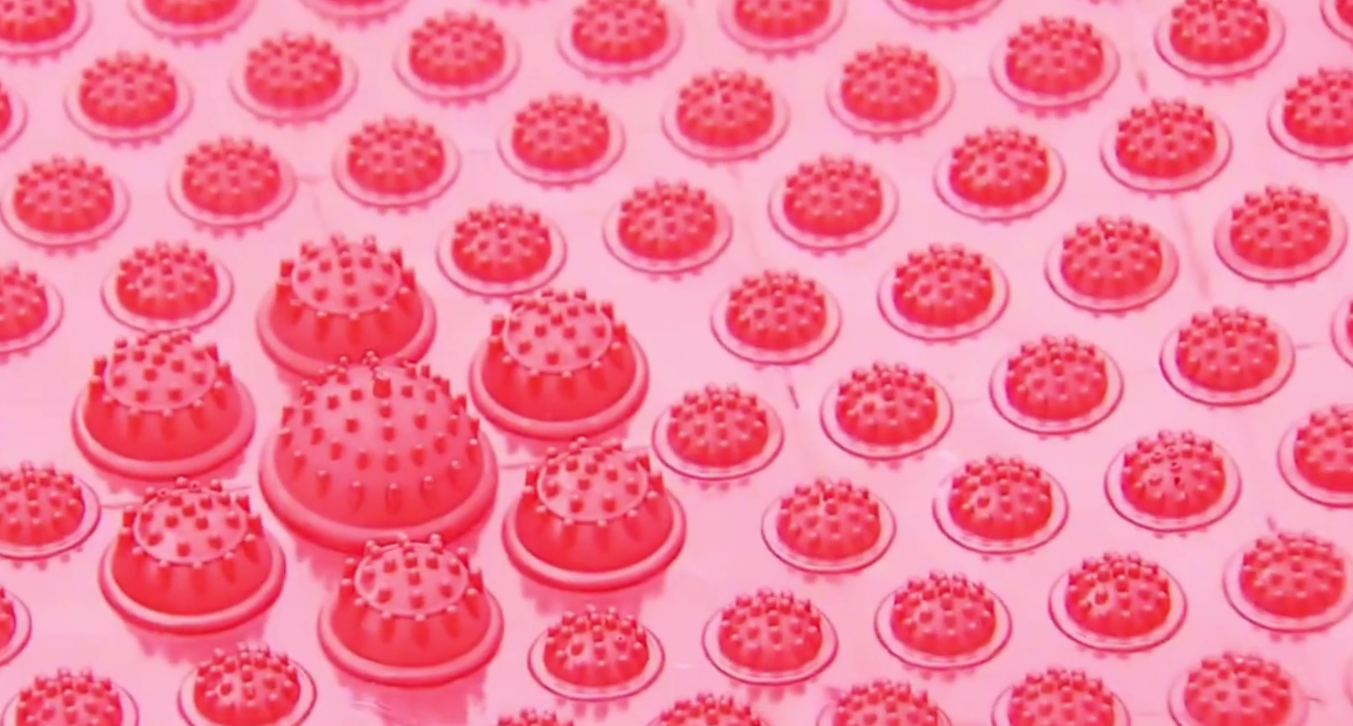

强化高质量科技供给,厚植融合基础。江苏加强资源统筹和力量组织,实施省科技重大专项和前沿技术研发计划,围绕人工智能、生物医药、先进材料等重点领域组织实施254个攻关项目,建成全球首条8英寸硅基氮化镓量产线,成功研发世界最大吨位悬臂式隧道掘进机。省政府设立基础研究专项资金,建设物理、应用数学、合成生物三大省基础科学中心,开展省“应用基础研究特区”改革试点,支持科学家领衔实施209项基础研究重点项目。江苏基础研究取得了一批重大突破,包括在世界上首次观察到凝聚态物质中的引力子模,发现最古老多细胞真核生物化石等。

建设重大科技创新平台,筑牢融合基座。江苏加快培育战略科技力量,推动苏州实验室去筹转建,加快推进材料综合研究设施建设;促进中国科学院工业人工智能研究所落地。紫金山实验室建成首个6G综合实验室,太湖实验室7000吨深远海绿色智能技术试验船正式交付使用。江苏创设省实验室联盟,推动44家全国重点实验室与省内龙头(链主)企业建立起“1+1+X”联合联动机制,牵头和参与建设6个国家技术创新中心或分中心。

强化企业创新主体地位,扭住融合关键。江苏出台推进高新技术企业高质量发展15条、培育独角兽企业11条措施等政策,全省高企超5.7万家,入围中国独角兽和潜在独角兽企业数量分别占全国13%、23%;科技型中小企业8.9万家、科创板上市公司114家,均居全国首位。江苏着力培育32家“硬科技”标杆孵化器,发布93个应用场景,新增科技领域专项贷款6400亿元,支持龙头企业等牵头组建25家创新联合体。

促进科技成果转化应用,畅通融合途径。江苏搭建科技成果转化平台,连续3年举办江苏产学研合作对接大会,组织园区和企业走进大院大所大学大实验室捕捉和转化成果。2024年,江苏获批建设全国首个高校区域技术转移转化中心,省政府深化与中国科学院、中国工程院等战略合作,与中国科学院合作项目营收连续19年位居全国首位。江苏布局25家省级概念验证中心,强化前端赋能和价值发现。2024年,全省技术合同成交额近5300亿元。

推动高新园区新质转型,打造融合阵地。江苏建有18家国家高新区、数量全国第一,获批19个国家创新型产业集群,9家高新区进入全国50强、数量居全国首位。为推动高新区和高等院校“双高协同”创新发展,江苏制定政策指南和改革指引“两张清单”,以“有组织科研+有组织转化”为实施路径,在18家高新区和37所高等院校开展结对试点。江苏大力推进“一园区一产业一赛道”工程,着力培育20个前沿科技引领的新赛道。苏南自创区承担国家“揭榜挂帅”试点任务7项。

深化科技体制改革,激发融合动力。江苏大力推进教育科技人才体制机制一体改革,修改促进科技成果转化条例,深化职务科技成果资产单列管理、技术转移人才职称评定、成果转化尽职免责等“三项改革”,将赋权改革扩大至全省。2024年,《江苏省产业技术研究院发展促进条例》出台,是全国首次针对单一新型研发机构进行立法。2024年,江苏入选国家重大人才工程科技类项目人数居全国第一。

面向“十五五”,江苏将锚定2035年建成高水平科技强省的目标,接续奋斗,打造具有全球影响力的产业科技创新中心,为实现高水平科技自立自强作出新的更大贡献。

网友评论

网友评论