占康 科技日报记者 付毅飞 何沛苁

神舟二十一号载人飞船计划于10月31日23时44分发射。10月30日上午,出征在即的3名航天员张陆、武飞、张洪章,在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面。指令长张陆为乘组起了一个响亮的名字——“砺箭21”,希望乘组经过磨砺淬炼后,像火箭一样锐不可当,圆满完成任务。

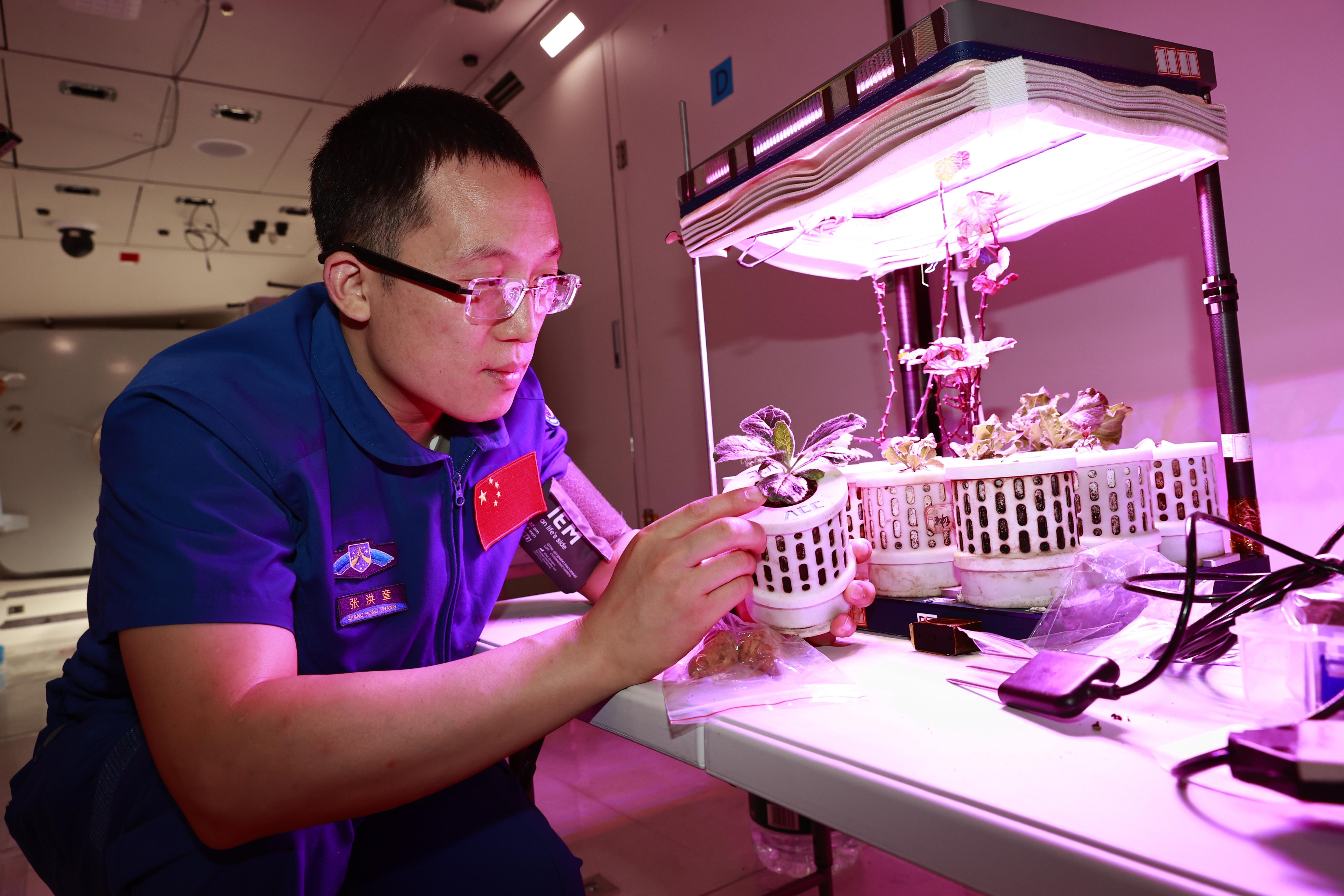

“我是‘70后’;‘90后’武飞曾是一名飞行器环境试验工程师,性格开朗,尤其热爱运动,是团队中的‘活力因子’;‘80后’张洪章长期从事电化学储能技术研究,性格沉稳,爱好打太极拳、品诗词,想象一下,未来半年,他一边钻研科学实验,一边在空间站里种菜养花、吟诗打拳,让中国空间站变成太空中的‘桃花源’。”张陆介绍着自己的队友,自信又自豪。“我们已经做好了充分的准备,我们来了!”他说。

指令长张陆:再征太空,续写天宫新程

金秋时节,酒泉卫星发射中心弱水河畔,千年胡杨傲然挺立。这片见证无数航天奇迹的土地,即将迎来又一高光时刻——神舟二十一号载人飞船将从这里启程,奔赴天宫空间站。

此次任务的指令长,是曾圆满完成神舟十五号飞行任务的航天员张陆。时隔2年多,他将带领两名新队友再度叩问苍穹,这既是他个人从航天“新兵”到指令长的蜕变,更是中国载人航天事业一棒接一棒代代传承、接续突破的生动写照。“能够再次为祖国出征太空,于我而言,是至高无上的荣耀。”

2024年,经过严格的选拔,张陆成功入选神舟二十一号乘组并担任指令长。此次乘组延续了“新老搭配”的传统,由张陆带领第三批航天员武飞和张洪章共同执行任务。这是一个极具特色的乘组:在专业类型上,涵盖了航天驾驶员、航天工程师、载荷专家三种类型;在年龄结构上,他们跨越年龄界限,以各自的专业优势与性格特质形成完美互补,成为执行任务的“黄金搭档”。

张陆认为,他们的优势在于:“70后”的自己有丰富的飞天经验与统筹协调能力,能带领团队应对各类突发情况;“90后”的武飞年轻有活力,理论与操作能力突出,是技术“尖刀”;“80后”的张洪章稳重博学,能在专业领域提供支撑,同时平衡团队氛围。“我们各自的特长能覆盖任务中的不同需求,这样的组合,让我对执行神舟二十一号任务充满信心。”他说。

首次担任指令长,张陆牢记神舟十五号指令长费俊龙的叮嘱:“要把乘组拧成一股绳,了解每个队友的优势和短板,让每个人都能在合适的位置发挥最大作用。要统筹全局,预判问题……”这成为他后续训练和备战神舟二十一号任务的“准则”。

张陆和两位战友在训练中相互学习、在生活中相互关照,早已形成深深的默契。这份信任与默契,是乘组战斗力的重要体现。“太空里,我们三个人就是彼此的依靠。”他表示,此刻最期待的是再次听到曙光、北京、天宫、银河、天舟等地面团队熟悉的声音。

最年轻航天员武飞:用百分百的努力回报这份幸运

在10月31日亮相的神舟二十一号航天员乘组中,一张年轻却坚毅的面庞格外亮眼,他就是刚度过32岁生日的武飞。出生于1993年的他,不仅是我国执行任务最年轻的航天员,也是我国航天员队伍中最年轻的航天员。

深秋的内蒙古达尔罕茂明安联合旗,草原褪去了夏日的热闹,收割后的草料堆成小山,夕阳西下时,村庄升起的袅袅炊烟。这是武飞记忆深处最温暖的画面。多年来,这幅故乡的图景,始终在他逐梦的路上给予力量。

武飞的童年,一半是草原的星空与牛羊足迹,一半是父亲灯下辅导数学的时光。凭借对数学的痴迷,武飞很快从村中小学崭露头角,父母决定送他到县城小学读书。“他们全力托举我飞出草原,才让今天的我能飞向渺渺星河。”武飞将感恩化作学习的动力。2010年,他选择了北京航空航天大学飞行器设计专业,646分的高考成绩,为他叩开了逐梦航空航天的第一扇门。

大三时,武飞的专业被细分至“飞行器环境与生命保障工程”。这个以热学、力学为基础的专业,覆盖航空、航天两个方向,专业知识不再是书本上的文字,而是能守护“中国造”飞行器的“硬本领”。本科毕业后,他继续留校攻读硕士学位。他想成为一名工程师,用双手造出守护祖国的利器。

2017年,武飞走进中国航天科技集团五院,参与了载人航天、月球与深空探测等多类航天器的研发验证。为了获得可靠数据,他和同事常常以实验室为家,24小时轮班值守。“那种参与国之重器建设的自豪感,是什么都换不来的。”

2019年,武飞收到关于选拔航天飞行工程师的通知。“要是能到太空亲自操作自己参与设计的设备,把地面实验搬到太空环境中,对我来说意义非凡。”他毫不犹豫地报了名,经过艰苦学习和训练,一路过关斩将。一年后,27岁的他成功入选我国第三批航天员。

得知消息时,武飞正在厂房里调试核心舱的热试验设备。他看着眼前的核心舱,未来将成为守护自己的“太空家园”,幸福感与自豪感油然而生。圆梦的幸福背后,是更重的责任。在此后的训练中,他对自己的要求愈发严格。

“我相信一句话:‘越努力,越幸运。’能够将个人梦想融入祖国航天的辉煌征程,这是时代赋予我的最大幸运;而我能做的,就是用百分百的努力去回报这份幸运。”武飞说。

出征在即,武飞心中充满期待。他想亲手完成和热学相关的燃烧实验、流体动力学实验,用专业知识探索太空的奥秘;想透过舷窗眺望故乡,在星河间寻找草原成长的轨迹;想体验太空漫步,与宇宙实现“零距离”接触;还想和队友在太空过新年,把中国航天人的祝福送往宇宙。

航天员张洪章:做国家需要的人

一副眼镜衬得眉目温润,白皙面庞上总漾着谦和笑意——这便是我国第二位叩问苍穹的载荷专家张洪章。39岁的他,怀揣报国之心,胸藏探索之志,让“做国家需要的人”的誓言,在星辰大海间回响。

1986年,张洪章出生在山东省邹平市临池镇望京村。父亲将“文章”的“章”字嵌入他的名字,盼他能以知识改变命运、报效国家。

人如其名,张洪章对学习有着极强的执着。他喜欢数学,也爱读书,积攒下来的所有零花钱都用来买书看。在大量阅读中,张洪章养成了热爱思考的习惯。什么人会生老病死?生命能不能延长?他对生命科学产生了强烈好奇:“我想解开生命的密码”。

2004年,张洪章考入山东大学化学与化工学院,与心心念念的生命科学失之交臂,但他并未放弃对科学的追求。大学四年,他的业余时间几乎全泡在图书馆,从化学专著到生命科学文献,一本本啃、一点点学。在他看来,“上大学是为了解开心里对科学的疑问,解开人生方向的困惑”。在不断钻研探索中,他逐渐发现了化工的魅力。

本科毕业前夕,张洪章做出“不寻常”的选择:放弃保研本校的机会,也放弃了出国读研的可能,把目标锁定在化工领域顶尖的中国科学院某研究所。最终,他以优异成绩被录取,开启了5年硕博连读的科研生涯。他成天泡在实验室里,常常一干就到半夜两三点。实验结果好,他能踏实睡个好觉;反之,就整夜琢磨问题出在哪儿。他觉得,这种“累但快乐着的沉浸感”,正是科研最迷人的地方。几年攻关,张洪章所在团队实现了膜材料结构和性能优化。作为完成人之一的他,荣获2012年辽宁省技术发明二等奖和2014年中国科学院杰出科技成就奖,为博士生涯画上了圆满句号。

张洪章的科研事业蒸蒸日上时,我国启动第三批航天员选拔的消息传来,他第一时间报了名。“祖国需要有人去太空做实验,我是科研人员,我想去试试。”他说。2020年9月,他作为四名载荷专家之一,成功入选。

有趣的是,张洪章多年坚持的太极拳,成了他在训练中的“秘密武器”。“离心机训练会给胸腹部造成挤压感,但我想到太极拳中一些相通的地方,知道怎样更好地保护内脏。”他说,“模拟失重水槽训练更有意思,水下训练服又厚又重,限制四肢自如运动。但人在里面先顺着服装漂浮的方向再慢慢引导到自己的方向,而不是一味对抗服装消耗力量,就可以像鱼一样在水里面游。”

作为载荷专家,张洪章的主要任务是负责空间站科研实验,对此他格外珍视。巧合的是,他参与的实验项目,也将在此次神舟二十一号任务中搭载上行。“我期待着在太空环境下开展这项实验,期待取得满意的结果。”

(图片来源:中国航天员科研训练中心)

网友评论

网友评论