科技日报记者 操秀英

近日,由国家呼吸医学中心发起的“无管中国行”宣传活动走进国家卫生健康委员会卫生技术评估重点实验室。本次活动以“展示无管微创技术全国应用成果、加速技术普及惠及更多患者”为核心目标,既是“无管中国行”系列的关键一站,更搭建起权威技术评估与公众认知间的桥梁。

活动中,复旦大学公共卫生学院陈英耀教授解读了其团队开展的《基于真实世界数据的无管微创应用于肺结节切除术的卫生技术评估》研究。这一多中心临床研究,首次从安全、有效、经济及患者价值偏好等维度,系统验证了无管微创技术的价值,为该技术在长三角乃至全国更广范围落地,提供了科学且坚实的依据。

无管微创技术由广州医科大学附属第一医院国家呼吸医学中心何建行教授团队首创,目前已在胸外科肺结节切除手术中成熟应用,并逐步向骨科、泌尿外科、心脏外科等领域拓展,已在全国多省份落地,在包括上海胸科医院、华东医院、上海健康医学院附属崇明医院等机构常规开展。

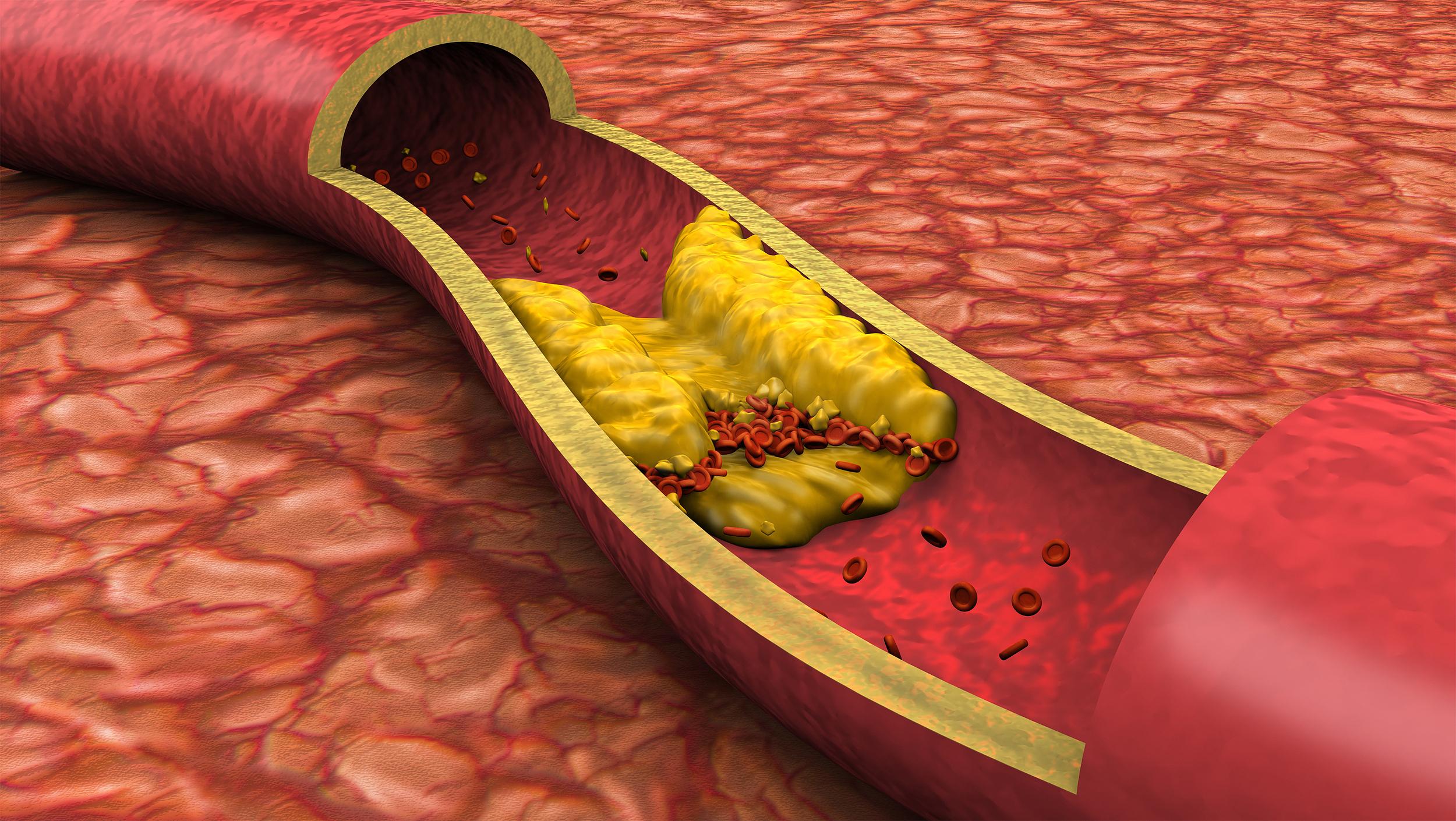

陈英耀介绍道,与传统胸外科手术需双腔气管插管全麻不同,无管微创通过喉罩或面罩通气,搭配局部麻醉与静脉镇静镇痛,从源头上降低咽痛、肺不张、气管损伤等并发症风险。

评估报告显示,在全国20家三级医疗机构的698例匹配患者研究中,无管技术组在有效性、安全性、经济性上均优于传统微创手术组。

据悉,本次评估将“患者生存质量”纳入核心指标,突破了传统评估仅看生存率、并发症率的局限。“过去外科领域可能更关注生命延长,现在我们不仅要延长生命,还要让患者拥有更好的生活质量。”陈英耀说。

不过,技术推广过程中也面临挑战——无管微创对麻醉团队的自主呼吸管理、术中应急处置能力要求更高。对此,陈英耀建议,技术推广需遵循“顶尖机构先行-积累经验-逐步下沉”的脉络,先在各地三甲、三乙医院开展,积累足够经验和样本量,确保效果与安全性,再考虑进一步推广。

网友评论

网友评论