沈涵 科技日报记者 王春

天文望远镜是人类探索宇宙的眼睛,冷冻电镜则为科学解锁微观世界的奥秘……科学仪器,特别是高端科学仪器,对于科学研究和技术创新至关重要。但高端科学仪器研发周期长、技术壁垒高,起步较晚的国产仪器目前尚处于艰难的突围中。高校的科研和教学离不开科学仪器,高校实验室正是国产仪器进行技术验证与迭代的天然试验场。日前,科技日报记者探访了上海交通大学(以下简称“上海交大”)分析测试中心,了解该中心在推进国产仪器替代与创新、助力国产高端仪器发展方面的探索。

依托场景优势,加速国产仪器迭代升级

长期以来,高校和科研院所普遍使用进口仪器。究其原因,一方面国产仪器产业还在起步阶段,以波谱仪器为例,其高端市场长期由国外企业主导,国内核磁共振仪主要依赖进口;另一方面,目前国产仪器大部分还处于中低端水平,高校为开展高水平研究,更倾向于选用高精尖的科学仪器。

“我们非常支持国产仪器进高校。”上海交大分析测试中心主任陈峰告诉记者。高校丰富的实际应用场景,有助于国产仪器企业开展有针对性的技术改进,逐步实现产品的迭代升级。

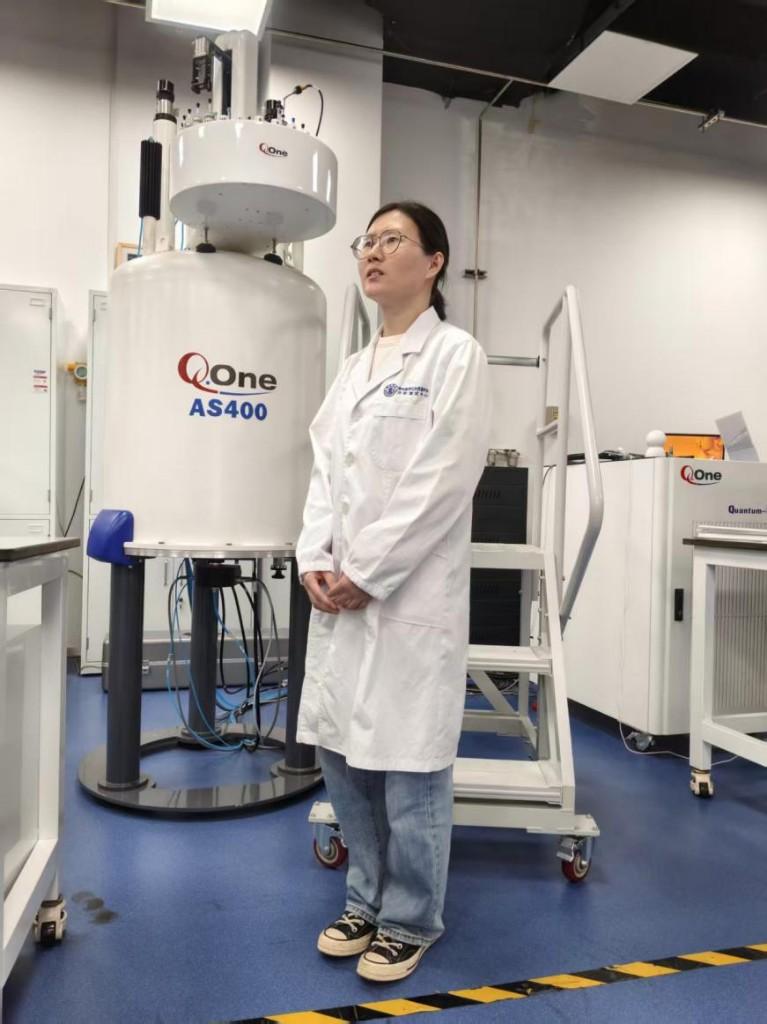

该中心有一台2022年安装的400兆国产液体核磁共振波谱仪,主要用于有机化合物结构解析、高分子材料分析与表征、药物分子设计、合成与纯度分析等,在灵敏度和分辨率上,与同等场强的进口仪器相比性能相当,年均使用机时超过1800小时。

“这台仪器,我们同时开放送样检测和学生自主操作,几乎24小时都处于使用状态,设备出现问题的频率相较于其他用户的设备要高得多。我们会在第一时间把这些实际使用中暴露的问题反馈给企业,为其后续改进提供真实、具体的场景依据。”上海交大分析测试中心测试老师周佳介绍。据悉,针对该中心的具体应用需求,仪器公司派专家团队紧密配合,双方携手一起探索仪器的前沿应用。目前,该公司已实现400兆、600兆核磁共振波谱仪超导磁体及整机全流程自主可控的生产线。

高频率的使用、多样化的操作者、种类繁多且数量庞大的待测样品……上海交大得天独厚的场景优势,使国产仪器的迭代升级跑出了“加速度”。

国产仪器进高校试用动力不足,怎么破?

不可否认,很多国产仪器在最关键的“稳定性”和“精度”上,与先进进口仪器还有不小的差距,高校不能因为它是国产仪器,就不顾风险随意采购。

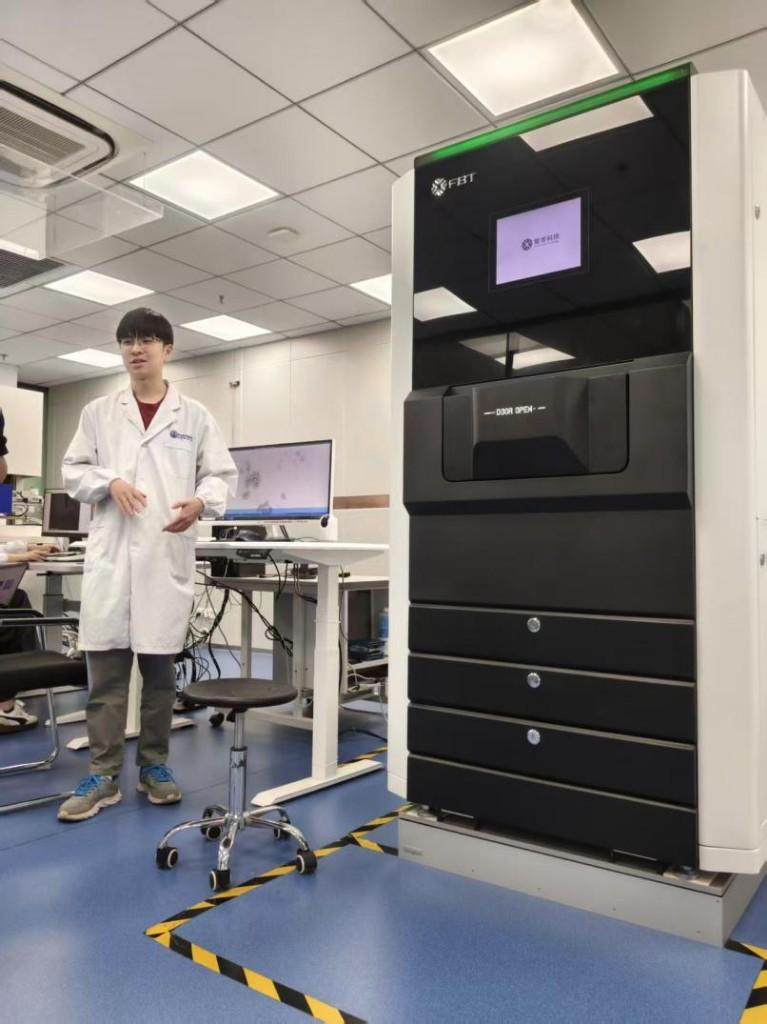

捐赠和试用是推动国产仪器进校园的另一条路径。上海交大材料科学与工程学院学生盛梓阳分享了该中心一台校友捐赠的高通量(场发射)扫描电子显微镜的“进化”故事。这台仪器具有超高通量成像优势,在试用期间通过持续反馈,性能不断优化,应用范围也逐步拓展。

不过,高校试用国产仪器,往往耗费大量人力和时间成本。不少初创企业资金紧张,缺乏足够的驱动力将资源投入高校进行产品的试用验证。

如何破局?

据悉,上海交大拟建设仪器验证示范中心与废旧仪器拆解工坊两个平台,作为推动国产仪器发展的重要力量。

上海交大资产管理与实验室处相关负责人指出,仪器验证示范中心是为国产仪器搭建的“实战考场”,由科研团队在真实实验场景中测试并提出改进要求,能够促进设备不断完善升级,帮助国产仪器慢慢攒下“靠谱、值得选”的好口碑。

“废旧仪器拆解工坊则有两本账:一本是‘资源账’,一本是‘育人账’。”该负责人解释,如果说待处置的高精密仪器是沉睡的“宝藏”,那么“废旧仪器拆解工坊”就是唤醒宝藏的“钥匙”——通过专业化拆解,助力高精密仪器的维修和低成本更新,让资产从“待处置”变为“再发光”;如果说跨学科创新是打破壁垒的“桥梁”,那么“废旧仪器拆解工坊”就是搭建桥梁的“工匠”——依托仪器搭建实践平台,让不同专业的智慧在这里碰撞,破解人才培养的“实践难题”。

“这两个平台将是国产仪器发展的‘铺路石’和‘试验田’,双向赋能,既能帮助企业发现问题,也能促进国产仪器从‘能用’向‘好用’升级,在技术研发和人才培养端为创新积蓄力量。”该负责人说。

网友评论

网友评论