冯妍 科技日报记者 王春

数学中的“多项式”和农业中抗病作物的讲座前后相连,音乐学院作曲家与天文台研究员同台互动……11月6日,以“浦江传科韵 菁英普新声”为主题的第二十四届浦江学科交叉论坛在沪举行。本次论坛聚焦基础科学源头创新,弘扬科学家精神,激荡跨界思维,为新时代科普事业的创新发展汇聚智慧。

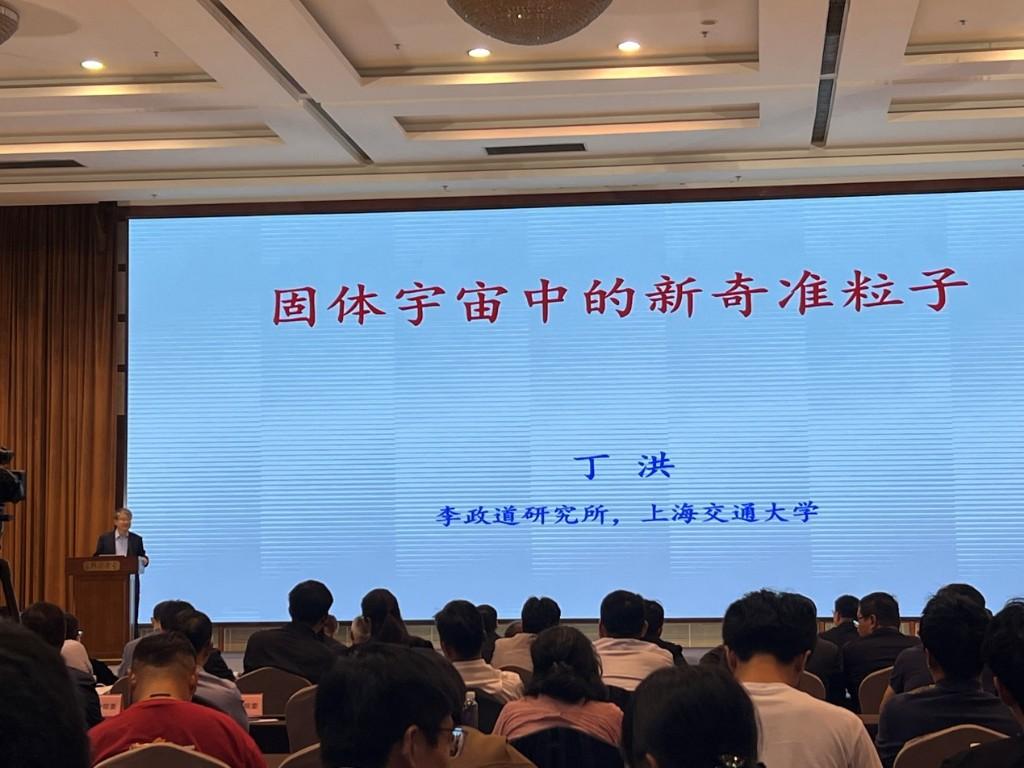

基础科学是科技创新的重要基石,但其高门槛特性使得优质科普显得尤为重要,需要顶尖科学家深入参与。会上,中国科学院院士沈维孝、何祖华、丁洪分别作了题为《多项式的寻根之旅》《作物抗病育种——构筑粮食安全屏障》《固体宇宙中的新奇准粒子》的主旨报告。“我认为科普是科学家必须要做的一件事情。”在论坛间隙接受采访时,丁洪院士说,“科普首先是要吸引年轻学生对科学产生兴趣,其次是要面向大众进行科学知识普及。还有一个重要的科普对象是政策制定者,科普能够为他们制定科学和产业政策提供参考。”

优秀的科普从来不是简单的知识灌输,而是不同领域破壁交融后产生的化学反应。论坛邀请了来自产学研各界的知名专家学者围绕科普工作,从“数学与音乐”“太空与文学”“科普与市场”等话题开展了多领域、多角度学科交叉探讨。上海市科学学研究所研究员李辉说,从科普创作者角度来说,交叉融合是一项重要的工作。“‘科’需要科学的背景,但是‘普’需要很多不同的载体、媒体、形式,例如漫画、音乐等艺术形式。正是通过这样的交叉融合,才有了不同的优秀科普作品出现。”李辉介绍。

科普事业的推进,同样离不开市场力量的积极参与。序祯达生物联合创始人费家俊表示:“我们企业为科学研究提供服务,工作过程中接触了很多科学家,发现了很多值得传播的科学思想。”费家俊说,企业参与科普除了实现社会价值,很多时候还能带来声誉和流量,甚至能助力寻找企业需要的人才。

论坛还正式宣读了《党外知识分子服务科普协议书》。上海市科技系统党外知识分子专家服务团成员代表发起倡议“做科普使命的践行者、科学精神的弘扬者、跨界科普的创新者、科普生态的建设者”。浦江学科交叉论坛历经二十多年的传承与发展,已然成为探索前沿科技领域、促进跨学科融合交流、助力党外人士发挥作用的重要平台。

网友评论

网友评论