科技日报记者 陆成宽

通过系统分析全球22条海洋岩芯粉尘记录,来自中国科学院青藏高原研究所等单位的科研人员,成功揭示新生代以来全球粉尘释放与海洋粉尘沉积量增加的驱动机制。他们认为,全球变冷、冰盖侵蚀与强风,以及青藏高原隆升的共同作用,是导致地球粉尘增加并更多进入海洋的主要原因。更为关键的是,研究首次系统揭示,不同来源的粉尘成分存在显著差异,这直接影响了海洋浮游植物生产力以及群落结构,并深刻改变了海洋的碳汇效率。相关研究成果11日在线发表于《自然综述:地球与环境》。

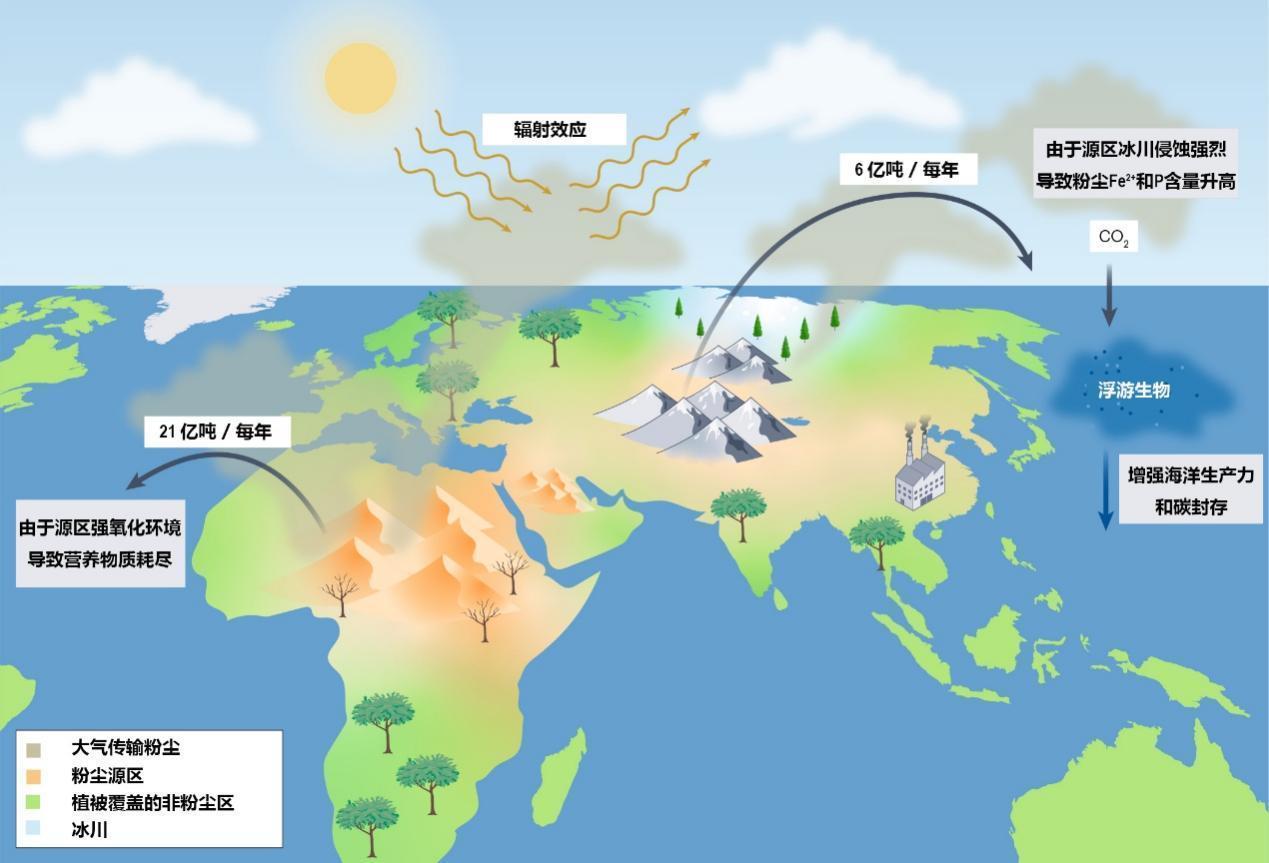

全球陆地每年产生超过40亿吨粉尘,它们随风远渡重洋,最终沉降于海洋。这些粉尘富含铁、磷等营养元素,能显著促进海洋浮游植物生长。浮游植物在吸收这些营养的同时,会大量消耗空气中的二氧化碳,并将其带入深海,从而调节全球气候。“这种气候调节作用不仅取决于粉尘的总量,更与粉尘的来源和成分密切相关,但目前学术界对粉尘的来源和构成仍缺乏系统认知。”论文第一作者兼共同通讯作者、中国科学院青藏高原研究所研究员昝金波告诉记者。

在这项研究中,科研人员发现,自新生代以来,全球主要海盆的粉尘沉积量呈现出阶梯式增长的趋势,并且这一增长趋势与北半球冰盖扩张以及亚洲、北美、非洲等源区的干旱化进程同步发生。

研究进一步揭示,粉尘对不同海域的影响存在显著差异。在南大洋,粉尘是冰期亚南极海域的关键铁源,有效促进了生产力提升;而在北太平洋,其影响更为复杂——直到中更新世,随着亚洲粉尘中磷和二价铁含量的提高,才引发浮游植物生产力增加以及群落由颗石藻向固碳能力更强的硅藻转变,从而显著提升海洋固碳能力。证据表明,源自青藏高原冰川作用的亚洲粉尘营养含量远高于北非粉尘,其施肥潜力存在本质区别。

基于上述发现,科研人员明确了未来三大核心研究方向:一是系统量化全球主要粉尘源区的营养成分及其生物可利用性;二是在北太平洋等关键区域建立粉尘输入与海洋碳汇的定量关联;三是开发包含粉尘组分与生物反馈过程的地球系统模型,以提升对粉尘-碳循环-气候互馈机制的预测能力。

昝金波表示,这项研究不仅深化了对粉尘循环在全球生物地球化学过程中作用的理解,也为更准确评估和预测全球气候变化提供了新视角。

网友评论

网友评论