通讯员 石琳 王宏茂 科技日报记者 代小佩

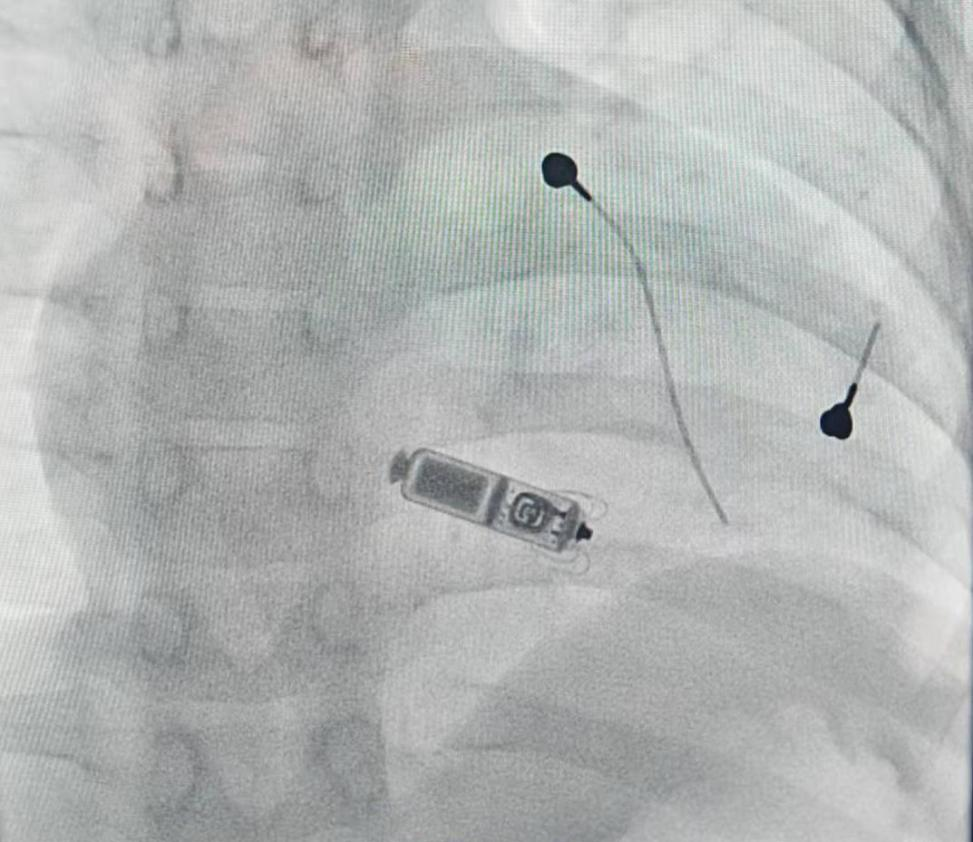

11月12日,首都医科大学附属首都儿童医学中心心血管内科团队为一名4岁的患儿小文(化名)实施无导线起搏器植入术。据悉,这是全国接受无导线起搏治疗的最低龄患儿,也是世界范围内第二例同类低龄手术。这标志着首都儿童医学中心在儿童心律失常尤其是复杂危重病例诊治领域取得里程碑式突破。

屡遭治疗困境,4岁患儿辗转至北京

小文1岁时,因先天性心脏病接受了手术。术后却出现三度房室传导阻滞,心率远低于同龄儿童,不仅无法正常生活,还伴随心脏扩大症状,急需永久起搏治疗。

然而,常规治疗之路布满荆棘。小文接受有线起搏器植入后,接连三次出现囊袋愈合不良,最终不得不通过皮肤移植才修复创口。更危急的是,在拔除起搏器后,小文的心率持续偏低,且反复引发尖端扭转性室速,多次出现晕厥、意识丧失,全靠心肺复苏与临时起搏维持性命。

四处求医无果后,小文家长来到首都儿童医学中心心血管内科。经多学科会诊与详细检查,确诊小文对起搏器机壳金属过敏,出现严重排异反应。而这一情况意味着,常规起搏治疗路径在小文这里行不通。

多学科协同,勇闯技术“无人区”

面对这一棘手病例,首都儿童医学中心心血管内科主任石琳毅然接受挑战。团队经反复研讨认为,无导线起搏器或许是挽救小文生命的唯一方案。

但手术难度远超想象。

国际上仅美国有过同类低龄患儿手术先例,国内植入无导线起搏器的最小年龄为8岁,而小文年龄更小、体重轻、血管细、心腔空间狭小。

手术风险非常大。股静脉过细无法容纳输送鞘管,仅能尝试颈内静脉。但颈内静脉操作可能引发血管撕裂、闭塞,且心腔小易导致起搏器脱位、心脏穿孔、三尖瓣受压反流等致命风险。

为确保手术万无一失,首都儿童医学中心医务处迅速组织心脏外科、介入血管科、麻醉科、胸部及肿瘤外科、重症医学科、风湿免疫科、血液内科、感染科、皮肤科等多学科专家会诊,反复推演手术方案,最终确定通过颈内静脉这条“生命通道”植入无导线起搏器。

得益于医务处、医保办、医工处等部门高效联动,首都儿童医学中心快速完成术前新技术申报、新器械临时采购等流程,为手术顺利开展扫清障碍。

多科室护航,“心脏卫士”精准植入

手术当日,导管室内气氛紧张但安排有序。

石琳团队严阵以待,北京大学人民医院李学斌教授现场指导,麻醉科主任潘守东为小文实施麻醉插管,心脏外科、介入血管瘤科、胸外科、重症医学科等科室专家全程坚守,随时准备应对突发情况。

心血管内科副主任江河主刀,凭借精湛技艺和丰富经验,在极小的操作空间内小心翼翼推进,通过颈内静脉精准送入输送鞘管,将无导线起搏器稳稳放置于小文心脏的最佳起搏位置。术中测试显示,起搏器参数完全达标、固定牢靠;心脏超声检查未发现心脏穿孔、三尖瓣反流等问题;最后以“8字缝合”处理创口,无出血、无闭塞。

当无导线起搏器成功启动,小文的心脏重新恢复规律有力地跳动,伴随小文的生命危机随之化解。守在手术室外的家长闻讯,喜极而泣。

此次全国首例、世界第二例4岁幼儿无导线起搏器植入术的成功,是首都儿童医学中心“以患者为中心”理念与技术创新精神的生动实践,为我国儿科心律失常介入治疗书写了精彩一笔。

(首都医科大学附属首都儿童医学中心供图)

网友评论

网友评论