科技日报记者 刘侠 实习生 刘桂源

近日,记者从四川省高校科技发展中心获悉,西南石油大学罗平亚教授(中国工程院院士)领衔的科研团队,联合中石油、中石化等单位历时十余年攻关的“川南页岩气长水平段水平井安全高效成井钻井液关键技术及规模应用”成果,凭借重大技术创新与显著产业价值,成为高校科技成果赋能能源产业高质量发展的典型范例。该成果破解了我国深部页岩气开发的技术瓶颈,为国家能源安全保障、四川“中国气大庆”建设注入强劲技术动力。

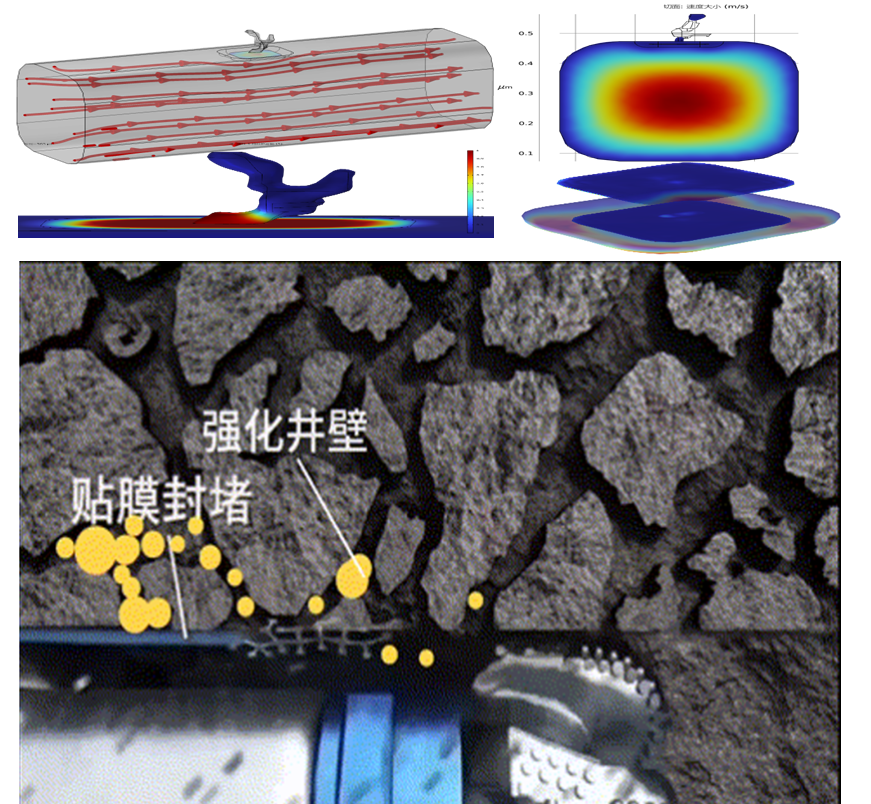

据悉,我国石油对外依存度2021年已达72%,远超国际能源安全警戒线,而川南页岩气中深层与深层地质储量合计超3万亿立方米,勘探潜力巨大。但川南页岩气水平井长水平段井壁垮塌、卡钻等事故频发,2018—2020年平均卡钻率12.90%,直接经济损失近3亿元,大坝东区更是沦为“旋导禁区”,严重制约资源开发。为破解这一行业痛点,科研团队聚焦地层承压能力提升与井眼安全保障,取得两项核心创新成果。研发的油基钻井液用石墨烯纳—微米级封堵材料,封堵率超95%,实现页岩微裂缝致密封堵;构建的微米强化—纳米封堵井壁微纳米防塌钻井液体系,使井下复杂事故同比降低72.05%,钻井周期同比缩短29.99%。

该成果依托国家科技重大专项、国家自然科学基金等项目支持,整合“油气藏地质及开发工程全国重点实验室”等平台资源,经实践验证达到国际先进水平。团队汇聚多位行业专家与技术骨干,通过产学研深度融合模式,与油田企业紧密协作,在现场应用中持续优化技术方案,完善成果转化机制,推动技术快速实现规模化应用。

目前,该关键技术已在川南页岩气623口井规模应用,创造了长宁区块大坝东区、泸州区块等多项钻井周期新纪录,累计节约钻井成本约41.67亿元。其产业化应用不仅打破了“旋导禁区”魔咒,保障了周边群众生命财产安全,更培养了大批钻井液领域专业人才,为我国深层页岩气开发奠定了技术基础。

记者了解到,该成果的成功落地,是西南石油大学科技创新链与能源产业链精准对接的生动实践。学校将持续深化产学研协同创新,完善科技成果转化体系,推动更多能源领域创新成果从实验室走向生产一线,为国家能源战略实施与产业升级贡献高校力量。

网友评论

网友评论