刘虎沉

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出,提升产业链自主可控水平,强化产业基础再造和重大技术装备攻关,滚动实施制造业重点产业链高质量发展行动,发展先进制造业集群。

在全球产业竞争格局加速重构、科技革命快速演进、地缘经济风险持续上升的背景下,提升产业链的自主可控水平,既是维护国家经济安全和产业安全的重要举措,也是推动经济高质量发展、加快实现中国式现代化的关键任务。当前,我国产业链自主可控水平稳步提升,但在关键核心技术突破等方面仍存短板,亟待精准施策,构建自主可控、安全高效的现代化产业链体系。

我国产业链可控水平稳步提升

近年来,我国围绕产业链高质量发展持续发力,政策体系不断完善,关键领域攻坚取得突破,创新成果持续涌现,产业链自主可控水平稳步提升,整体竞争力显著增强。

一是政策体系持续健全。党的二十届三中全会提出“健全提升产业链供应链韧性和安全水平的制度机制”,为产业链自主可控提供了坚实的制度保障。各地区结合实际陆续出台配套政策,形成从顶层设计到基层落实的多层次支撑体系,推动产业链建设进入系统化、制度化的新阶段。

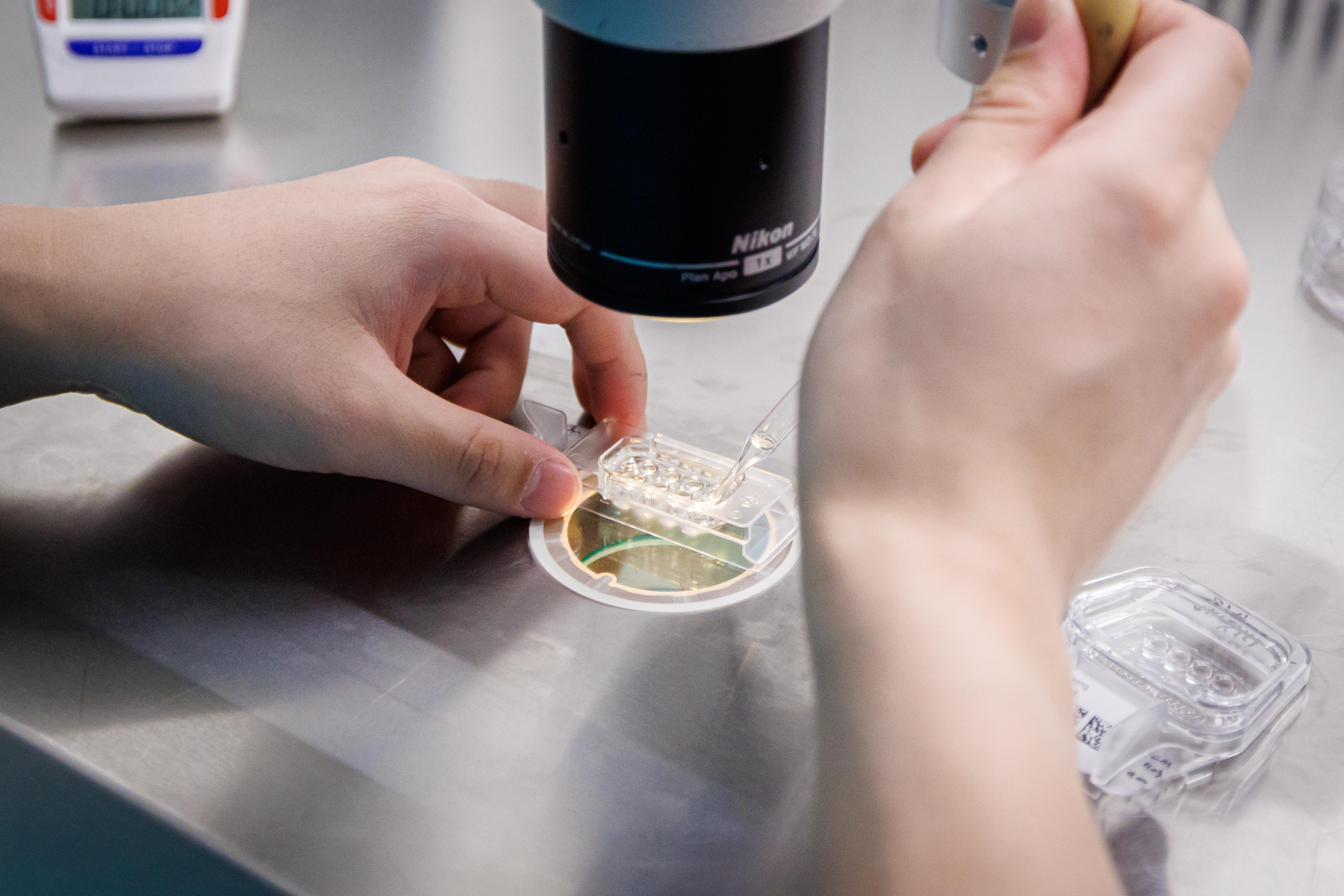

二是重点产业的产业链攻坚成效显著。近年来,我国在战略性新兴产业和关键技术领域持续突破,重点产业的产业链自主可控水平明显提升。新能源汽车、锂电池、光伏产品2025年上半年出口额同比增长12.7%,我国已成为全球首个新能源汽车年产量突破1000万辆的国家,连续10年保持全球第一。锂电池和光伏组件产量多年位居世界首位,国际市场份额均超过70%,带动相关产业链全面升级。在高技术装备领域,氢燃料电池技术取得重大突破,5G标准必要专利声明量占全球42%,6G、量子通信等领域研发进入世界领先行列。与此同时,我国制造业基础不断巩固,制造业增加值占全球比重约30%,连续14年位居世界首位,为重点产业的产业链加快自主攻关、提升竞争力提供了有力保障。

三是先进制造业集群加速壮大。截至2025年上半年,全国已建成80个国家级先进制造业集群,涵盖装备制造、电子信息、新材料、新能源等重点领域。规模以上装备制造业增加值同比增长10.2%,高技术制造业增加值同比增长9.5%。产业集群正逐步形成区域协同、产业联动、创新融合的发展格局,成为推动区域经济协调发展和产业结构优化升级的重要支撑力量。

产业链发展仍存短板和风险

尽管当前我国产业链发展已取得显著成效,但在关键核心技术突破、供应链协同体系完善及国际环境应对等方面仍存在短板和风险,制约我国产业链自主可控水平进一步提升。

一是关键核心技术仍存短板。在高端芯片、先进传感器、精密仪器、高性能材料等领域,部分技术瓶颈尚未完全突破。高端制造装备、核心软件与关键元器件仍存在一定程度的对外依赖。自主研发周期长、投入大、试错成本高,科技成果从实验室到生产线的转化链条尚不畅通。部分科研机构与企业之间信息壁垒较多,产学研用协同机制尚不完善,导致技术成果难以及时转化为现实生产力,制约了产业链的技术迭代与升级速度。

二是产业链协同体系尚不完善。当前,我国产业链在部分关键环节存在断点和薄弱点,上下游企业信息共享不足,区域间产业资源调度效率偏低。核心原材料和关键零部件的供应衔接不均衡,部分环节存在瓶颈。同时,供应链管理的数字化、智能化水平参差不齐,生产计划、库存管理、物流调度等环节缺乏协同机制,难以实现快速响应的全链条联动。当面对外部突发事件或市场波动时,部分产业链仍容易出现供应中断或产能滞缓,影响整体稳定性和竞争力。

三是国际环境不确定性不断加剧。全球科技竞争与贸易保护主义加剧,一些发达国家通过出口管制、技术封锁等手段限制高技术产品对华出口,产业链安全风险显著上升。国际绿色低碳转型和数字化变革加快推进,全球产业规则与标准体系加速重构,对我国产业链的技术适应力、创新能力和标准话语权提出更高要求。同时,全球价值链重组趋势明显,外部环境波动增加了我国产业链外部依存度带来的潜在风险。

精准施策构建自主可控产业链体系

针对上述问题,应坚持问题导向、系统布局,构建自主可控、安全高效的现代化产业链体系。

一是强化产业链创新发展。应围绕高端芯片、基础材料、智能制造装备等关键领域,加大基础研究与原创技术研发投入,构建国家级重点实验室和创新平台,推进跨部门、跨行业协同创新。此外,应健全产学研用一体化机制,鼓励科研院所与龙头企业联合攻关,完善科技成果转化激励机制,打通从实验室到生产线的创新链条。同时,加强知识产权保护与技术标准制定,提高自主技术的国际竞争力与话语权,为产业链自主可控奠定坚实技术基础。

二是完善产业链协同体系。应推动上下游企业、科研机构和地方政府之间的协同创新,促进信息共享与资源互补,形成覆盖设计、制造、物流、服务的全流程协作机制。建立国家级产业链供应链监测与预警平台,加强关键环节风险评估与动态监管,提升应急响应能力。积极推动产业数字化转型,推广智能制造、工业互联网等新技术在供应链管理中的应用,提高计划、采购、生产、物流等环节的实时协同水平。同时,结合区域资源禀赋,培育具有特色和竞争优势的地方产业链集群,实现多层次、分工合理的协同发展格局。

三是应对国际风险,构建开放安全新格局。面对全球竞争与外部环境的不确定性,加强关键核心技术攻关和实现重点装备自主可控,增强产业链的可靠性和安全韧性。在扩大开放的同时注重风险防控,完善产业链安全评估体系,建立重点领域白名单与应急储备机制,确保关键物资与技术自主可控。积极参与全球产业链治理与国际标准制定,推动构建公平开放的全球科技合作体系。与此同时,要顺应绿色低碳与数字化趋势,推动产业链节能降碳改造,发展绿色制造与循环经济,提升我国产业链在全球可持续发展格局中的竞争力。

(作者系同济大学经济与管理学院特聘教授)

网友评论

网友评论