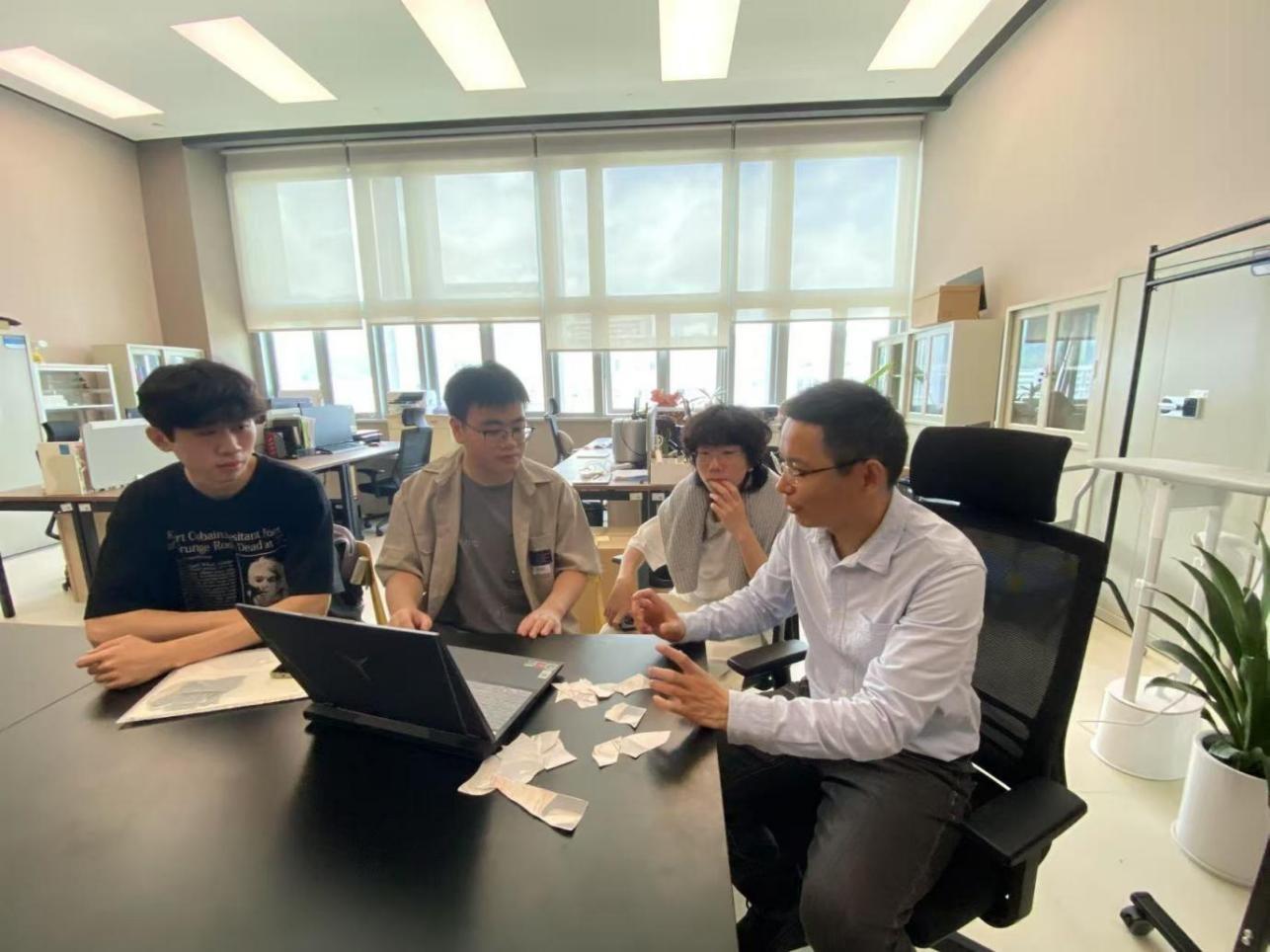

科技日报记者 罗云鹏 通讯员 严雯玉

当北宋织物上断裂的纹样在屏幕上重新连贯,当霉变残缺的经卷通过代码找回褪色的色彩,深圳技术大学人工智能学院与创意设计学院的跨学科团队,用一场“科技与人文的对话”……在日前举行的2025年(第18届)中国大学生计算机设计大赛上,该团队研发的《遗彩重现——AI考古图像修复系统》从3830件决赛作品中突围,成功摘得全国一等奖,成为本届大赛“人工智能应用”赛道中广东省仅有的两枚金牌之一。

用技术贴合文物真实状态

“文物修复是个‘慢功夫’,一件织物文物手工修复可能需要数年,还容易因修复师经验差异导致效果不一。”深圳技术大学创意设计学院教授王树金从事考古与文物保护研究多年,他的这番话,道出了行业长期面临的困境。

传统文物修复不仅耗时长、成本高,更存在修复效果缺乏标准化、残缺部分难以精准补全等难题,尤其是对于霉变、碎裂严重的文物,即使修复专家倾尽全力,也难以完全还原其历史原貌。

《遗彩重现——AI考古图像修复系统》的诞生,正是为了破解这一世界性难题。深圳技术大学项目团队跳出单一技术视角,将人工智能(计算机视觉、生成模型)与考古文博等多学科知识深度融合,构建了一套从“数字修复—碎片拼接—缺失重建—对比可视化”的端到端解决方案。

项目不仅关注算法效果,更强调在考古场景中的可解释性与可信测评,推动AI方法与人文学科深度协同,助力文化遗产的数字化保护与再现。

这条数字复原之路,始于一段令人惋惜的出土经历:2004年,赣州市政府对慈云寺塔身进行修复施工时,在塔心的一个暗龛内发现一批南朝至宋代的珍贵文物。

已故我国纺织考古学家王亚蓉带领团队,呕心沥血,历时六年,终于将60件文物完成修复。

然而,因年代久远和受自然侵害,龛内文物损坏严重,文书、纸本画、经卷等已经深度霉烂变质,使得最终呈现的部分文物仍存在多处缺失,不仅边缘纹样断裂、局部空缺成空白,也因碎渣无法完全匹配而留下不规则残缺。

这份“不完整”,成为团队用AI技术介入的切入点,核心任务是为专家手工拼接后的残缺文物做精准补全。

团队以拼接后的文物图像为基础,调用覆盖17个朝代、10余种类型的1.4T、4万余张文物图像数据集,让AI先“吃透”纹样逻辑,确保补全内容贴近历史真实。

针对手工拼接后仍存在的“纹样断点”与“色彩空白”,团队进一步优化“扩展边缘+检测点匹配”算法,让系统精准识别残缺区域的纹理延伸方向。如织物缺失的半朵花卉,AI会通过比对左侧完整花瓣的细节,推算出缺失部分的轮廓与细节。

最后,团队运用生成对抗网络(GAN-FCC)技术完成“无痕补全”,对褪色严重的空白区域进行色彩还原,对断裂的纹样进行连贯衔接。

当修复后的完整织物首次在屏幕上呈现时,实验室的同学们清晰看到了原本缺失的纹样与周围图案连贯衔接。

团队成员、创意设计学院张奥博同学说:“那一刻才觉得,我们真正做到了用技术贴合文物的真实状态。这件文物藏着北宋的纺织工艺和审美,补全它的缺失,就像把历史里没说完的故事继续讲下去。”

让创新从“偶然”变“必然”

从出土时的霉变碎渣,到专家手工拼接的“半完整”,再到AI技术补全的“全清晰”,这件慈云寺织物的修复历程,恰是技术与人文协同守护文脉的缩影。

团队用代码填补的不仅是文物的物理缺失,更是历史的温度,让那些曾因时光侵蚀而“残缺”的文明细节得以更清晰地呈现,向今人讲述属于北宋的审美与故事。

而比赛全国一等奖这份含金量十足的荣誉背后,是学校技术突破的硬核实力,是跨学科协同的创新火花,更是深技大人用科技守护文化遗产的初心与担当。

这一项目的诞生,并非偶然。从团队组建到作品打磨,从技术攻关到赛事冲刺,学校、学院、教师形成了“三位一体”的支撑体系。

该项目的团队成员来自人工智能学院和创意设计学院。自立项之初,团队同学便全情投入,从线下博物馆调研到数据集采集,从模型训练到工程打磨,持续迭代指标与案例库;在反复实测中,不断提高复杂场景下的鲁棒性与泛化能力。

在作品打磨过程中,指导教师团队更是倾注了大量心血。人工智能学院李经宇、蔡天星老师全程参与项目指导,从数据治理、算法与模型、训练与评测、系统工程与部署、展示逻辑等范畴提供系统性指导。

“我们用数据为AI提供‘历史课本’,让它能学习不同朝代文物的纹样逻辑、色彩特征,确保修复结果符合历史真实。”李经宇解释道。

王树金作为考古领域的专家顾问,为项目提供专业考古与文物修复知识支撑,以确保修复结果在学术与保护层面上的准确性与可考性。

王树金表示:“传统修复中,专家对残缺部分的补全多依赖经验推断,而我们学生的系统能基于海量历史数据提供‘参考依据’,这是技术最大的价值。”

《遗彩重现——AI考古图像修复系统》团队用行动证明,年轻人可以用科技守护传统文化,用创新书写时代担当。这背后,是一所大学用跨学科育人点燃的创新火种,更是科技与人文交融共生、照亮文化遗产保护未来的生动实践。

网友评论

网友评论