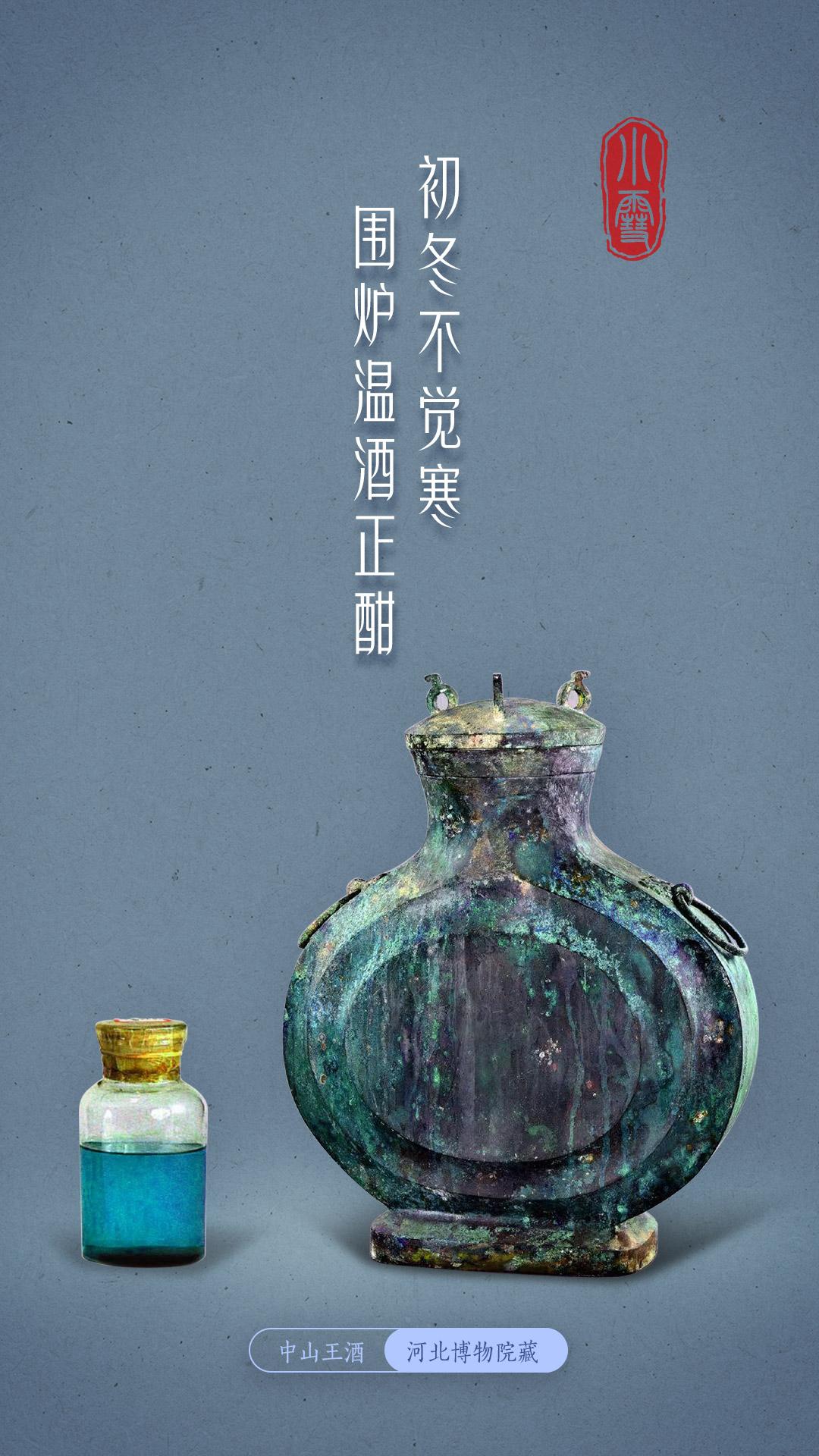

11月22日我们迎来小雪节气。小雪时节,酿酒正当时。

中国古代酒文化源远流长,一向被认为是世界上最早掌握酿酒技术的国家之一,但可惜一直缺乏实物证据的支撑。直到1977年,在河北平山战国中山王公式墓考古发掘中,考古工作者在两件青铜酒器里发现了如今被称为“中山王酒”的实物酒。盛酒的酒器一件是铜扁壶,一件是铜圆壶,分别出自中山王公式墓的东、西库室。其中两壶打开盖子后,满屋都是酒香味,两壶里的酒一个呈翡翠色,一个呈墨绿色,壶底均有沉淀物。

40年前出土的这些“中山王酒”,在当时不仅是我国考古发掘中首次发现的实物酒,也是世界上第一次发现如此古老的实物酒。这一发现,说明早在两千多年前的战国时期,制酒业已经有相当的发展。

在中国古代,以酒随葬是延续千年的重要习俗。从河北平山县战国中山王墓的铜扁壶和铜圆壶,到西安北郊枣园汉墓青铜锺中保存的26公斤翠绿色古酒,再到江苏狮子山楚王陵出土的兰陵美酒遗存,考古发现的酒类遗存遍布大江南北。这些封存于地下的液体与残留物,不仅是丧葬礼仪的见证,更藏着古代农业生产、酿造工艺与社会文化的密码。

不过由于墓葬环境受地下水侵扰、微生物污染等因素影响,让出土的“古酒”真伪难辨,单纯依靠外观和考古推理远远不够,而对出土酒类的检测和识别也是目前国际考古研究中的热点和难点问题之一。

科学分析酒类残留物,成为揭开古酒神秘面纱的关键。西北大学的研究人员利用简便易行的红外光谱与统计学相结合的方法,建立酒残留物识别模型。通过对液体样品进行红外光谱采集,并用Fisher判别法对红外光谱数据进行分析归类,进而根据分类结果对液体样品进行识别归类。

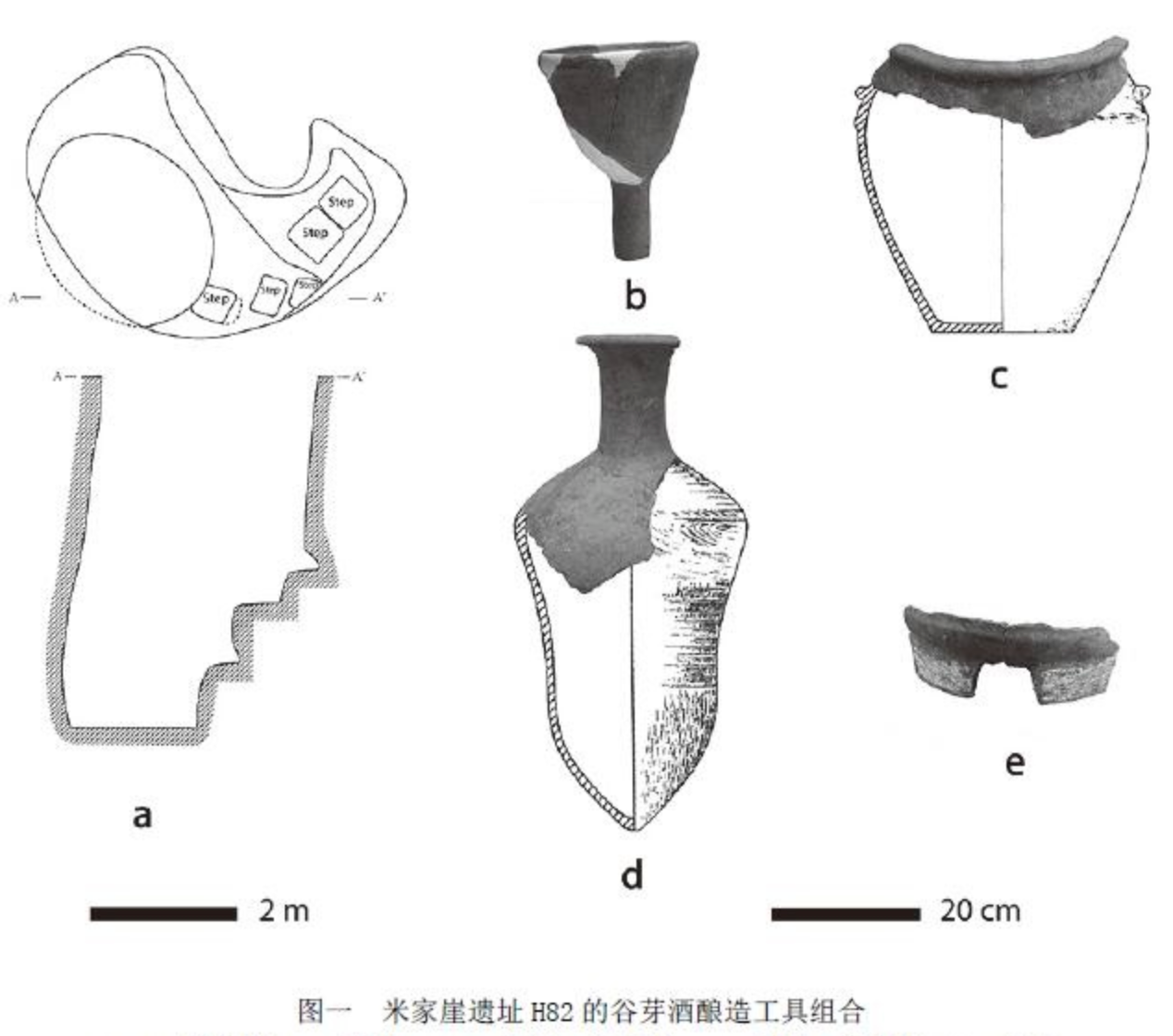

此外,通过寻找古酒的“化学指纹”——生物标记检测,研究人员可以利用气相色谱质谱、液相色谱等精密仪器,检测残留物中的酒石酸、乳酸、草酸等特征成分,比如粮食酒的乳酸含量通常较高,而葡萄酒则以酒石酸为主要标记。从分子层面进行靶向分析,实现被测样品的精细鉴别。在西安米家崖遗址的尖底瓶残留物中,正是通过淀粉粒的糊化痕迹和谷壳植硅体,证实了5000年前谷芽酒的存在。

古代酒残留物的分析法将考古学研究与自然科学研究手段有机结合起来,有力推动考古学研究从肉眼可见的器物层面深入到不可见的分子层面。而这些看似复杂的检测背后,是对文明脉络的精准追溯。一杯古酒,让我们读懂了古代先民的生活智慧、技术创新与文化信仰,为从实验室的精密检测到考古现场的实物发现,架起了一座连接古今的桥梁。

设计:杨凯

记者:李梦一

学术支持:中国文物保护技术协会

网友评论

网友评论