“奋斗者”号载人潜水器完成国际首次加克洋中脊的载人深潜科考,郭守敬望远镜累计捕获2807万条天体光谱稳居世界第一,“小鼠航天员”经历考验顺利返回地球,高海拔宇宙线观测站“拉索”揭开黑洞在宇宙线起源中的作用……

向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力,近期,一系列科技新突破共同勾勒出创新中国新图景。

锚定“四极”,加快高水平科技自立自强,我国科学研究正不断拓展人类认知边界。

极微观探索:解码生命与物质的奥秘

4只“小鼠航天员”历经体能测试、前庭刺激适应等严苛选拔,从300只候选者中脱颖而出,在太空开展多组织器官应激响应实验。

与人类高度同源的基因密码,逐步揭开太空环境对生命体深层影响的神秘面纱。从斑马鱼到太空鼠,我国在生命科学基础研究领域持续深耕,科研人员不断深入极微观世界,破解物质与生命的本质规律。

专家分析认为,未来3至5年,随着我国自主研发的脑机接口技术向临床规模化应用突破、基因编辑与细胞治疗等技术进入标准化应用阶段,极微观领域的创新将为精准医疗、生命延续提供更多“中国方案”。

极宏观拓展:丈量宇宙与星系的演化

“如果说传统望远镜是为天体‘拍照片’,郭守敬望远镜就是在为它们‘测基因’。”郭守敬望远镜运行发展中心主任罗阿理的生动比喻,道出我国天文观测的新趋势。

截至2025年10月,这台国之重器累计发布光谱数2807万条、恒星参数1159万组,数据量稳居全球首位,为重构银河系形成与演化历史提供了海量基础数据。更令人振奋的是,望远镜核心部件——特种宽谱光纤已实现国产化。

从天问系列行星探测到嫦娥六号月背取样,我国在极宏观领域的科学研究步履不停。

面向未来,天问二号主要任务目标是对小行星2016HO3进行探测、取样并返回地球,预计于2027年底着陆地球并完成回收;2030年前,中国人计划首次登陆月球,继续刷新太空探索的中国纪录。

极端条件攻关:突破环境与场景的局限

历时98天、航行15000余海里,我国自主设计建造的国际首艘具破冰能力的载人深潜作业母船“探索三号”及“奋斗者”号载人潜水器,近日完成北极载人深潜任务后顺利返回。

“奋斗者”号在北极完成了43个潜次的作业。其中,在海冰覆盖率大于80%的中央海盆,进行了国际上首次加克洋中脊的载人深潜科考,拍摄了多种生物及其环境的影像,采集了一批珍贵的生物样品。

中国科学院深海科学与工程研究所研究员黄晓霞表示,此次“探索三号”及“奋斗者”号开创了在北极密集冰区“船潜协同”的移动式冰潜新模式,在海冰不断漂移的恶劣环境中实现了精准导引、安全上浮,大大增加了极区载人潜水器海底作业的时间和范围,使我国成为目前世界上唯一在北极密集海冰区进行连续载人深潜的国家。

极端环境是科技创新的“试金石”。近年来,我国在深海、高寒、极地等极端条件下的持续攻关取得一系列关键突破。

11月19日,第二次青藏科考综合集成“十大应用成果”在拉萨发布,向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。

正在进行的第42次南极考察,不仅中国自主研发制造的“雪豹”6×6轮式载具、THT550全液压大功率牵引装备将在冰原大陆开展验证,多项新技术也将大显身手。

极综合交叉:推动创新与产业的融合

“通过人工干预提高光合效率,实现从弱到强的转变;通过人工改造,使原本不能进行光合作用的微生物实现光合自养。”

近日在京举行的第七届中国创新发展高峰论坛上,中国科学院院士、中国科学院理化技术研究所研究员吴骊珠在《自然与人工融合的高效物质转化》报告中,深入探讨了自然体系与人工体系在物质转化过程中的互补与融合。

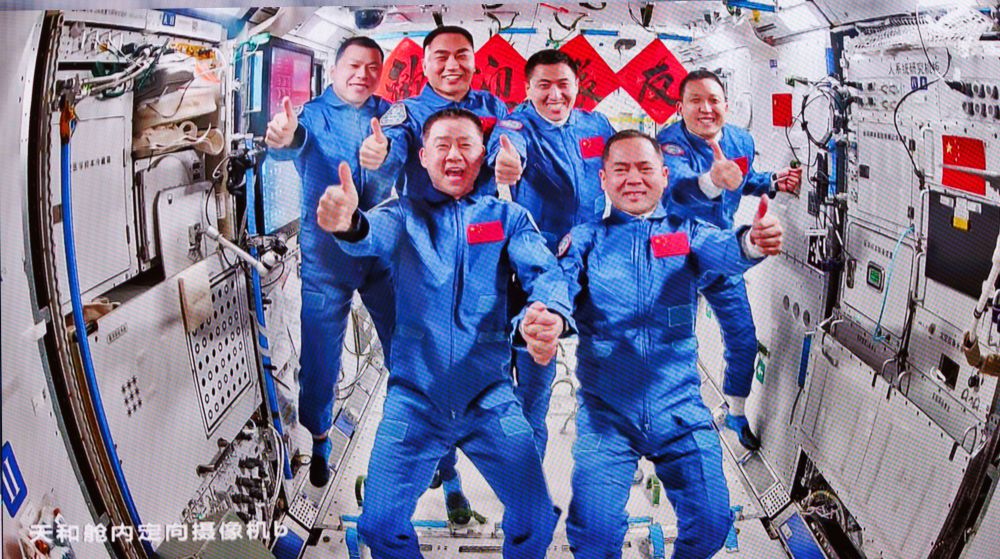

当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展。交叉融合的创新范式已渗透到各科技领域。神舟二十一号任务同时涵盖生命科学与流体科学研究,表明学科交叉融合正催生更多研究新路径。

从量子科技、脑机接口等未来产业布局,到集成电路、工业母机等重点领域攻关,我国正全链条推动科技创新。面向“十五五”,党的二十届四中全会明确提出“科技自立自强水平大幅提高”的目标,既要破解已知难题,更要前瞻布局未来方向。

中国科技在“四极”上的突破将呈现更深远的战略价值。正如吴骊珠院士所言,要打破传统的学科壁垒,积极推动跨领域交叉融合,催生更多原创性颠覆性的科研成果,为建设科技强国注入新动能。

策划:陈芳

统筹:吴晶、孙闻

记者:胡喆

新华社国内部出品

网友评论

网友评论