科技日报记者 荆晓青

“当AI近乎全知全能,我们为何依然要学习和创造?”11月22日,以“学习的价值”为主题的“2025清华大学艺术博物馆-艺术与科技周暨从‘学习’到‘存在与创造’论坛”在清华大学开幕,活动主持人、清华大学艺术博物馆副馆长邓岩抛出这一问题,引起了现场观众的思考。

当下,人工智能以指数级的速度学习、生成、演化,重塑世界的结构,改变人类的认知方式、工作方式乃至感知的方式。清华大学党委副书记过勇在致辞中提到,在科技高速变革的时代,人类如何保持主体性与创造力,如何在技术逻辑与人文精神之间找到新的平衡,已成为全球共同面对的时代课题。他表示,艺术作为文化的重要组成部分承载着价值表达、审美引领与精神塑造的功能,艺术与科技深度相遇,不仅是相互赋能、更成为推动人类文明进步的强大动力。科技为艺术提供新的语言与媒介,拓展其表达的边界;艺术则为科技注入价值判断与想象力,引导技术向更具温度与意义的方向发展。本届“艺术与科技周”将引导人们重新审视学习的本质,探讨如何在技术快速发展的时代保持人文底色、审美能力与创新精神。

邓岩则提到,“学习的价值”不仅关乎人的主体性,更指向我们作为人类的命运。学习不应只是积累既有知识或建立竞争优势,它应当在人与世界、技术与文化、科学与艺术之间达成持久而动态的对话。

清华大学文科资深教授、清华大学艺术博物馆馆长鲁晓波也分享了自己的观点:学习的本质不仅是知道得更多,更是成为自己。

“当下,我们面对的不只是技术迭代,更是一场深刻的文明加速。”鲁晓波认为,AI冲击的不仅仅是技术的体系,也是艺术、个性、情感、创造力与独特思考这一些构成人之所以为人的底层的能力。提到人类相较于AI的优势,鲁晓波表示,“AI可以超越我们在算力和知识聚合上的所有优势,但它无法代替的是那源于生命本真的力量,对存在的意义的追问、对世界的敏感、对情感的回应、对美的渴望、对创造的冲动。”

鲁晓波认为,未来的创造者是提出问题的人。AI擅长回答,人类擅长提问,学习不再只是获得知识的行为,而是一次人与世界、人与技术、人与文化之间的持续对话,它是人们重新理解人类位置的一种方式,是人们在算法文明中确认自我的一种路径,是跨文化、跨学科、跨专业、跨年龄的共同构建的一个精神的桥梁。

当下,人类急需共同回应AI席卷全球的挑战。本届“艺术与科技周”将在7天里通过2个主题展览、20场学术活动,聚焦探讨“存在、创造与未来”的核心议题:在技术逼近感知边界的时代,人类的创造力是否仍具有不可替代的价值?情感、体验与精神的维度又将如何塑造未来的知识图景?近200位国内外学者将为人类如何在当代开启新的价值维度、保持自身的创造性张力带来创见。

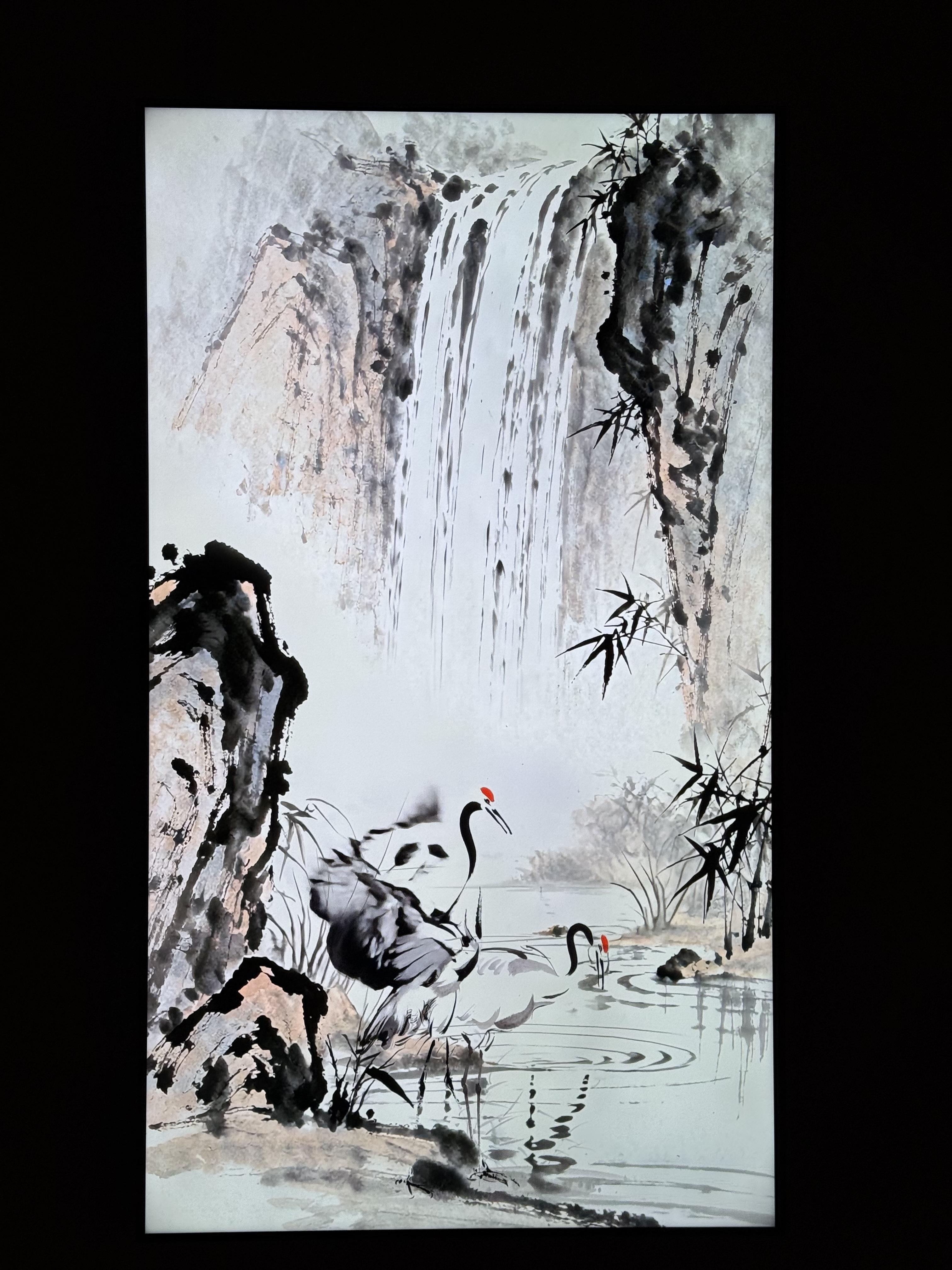

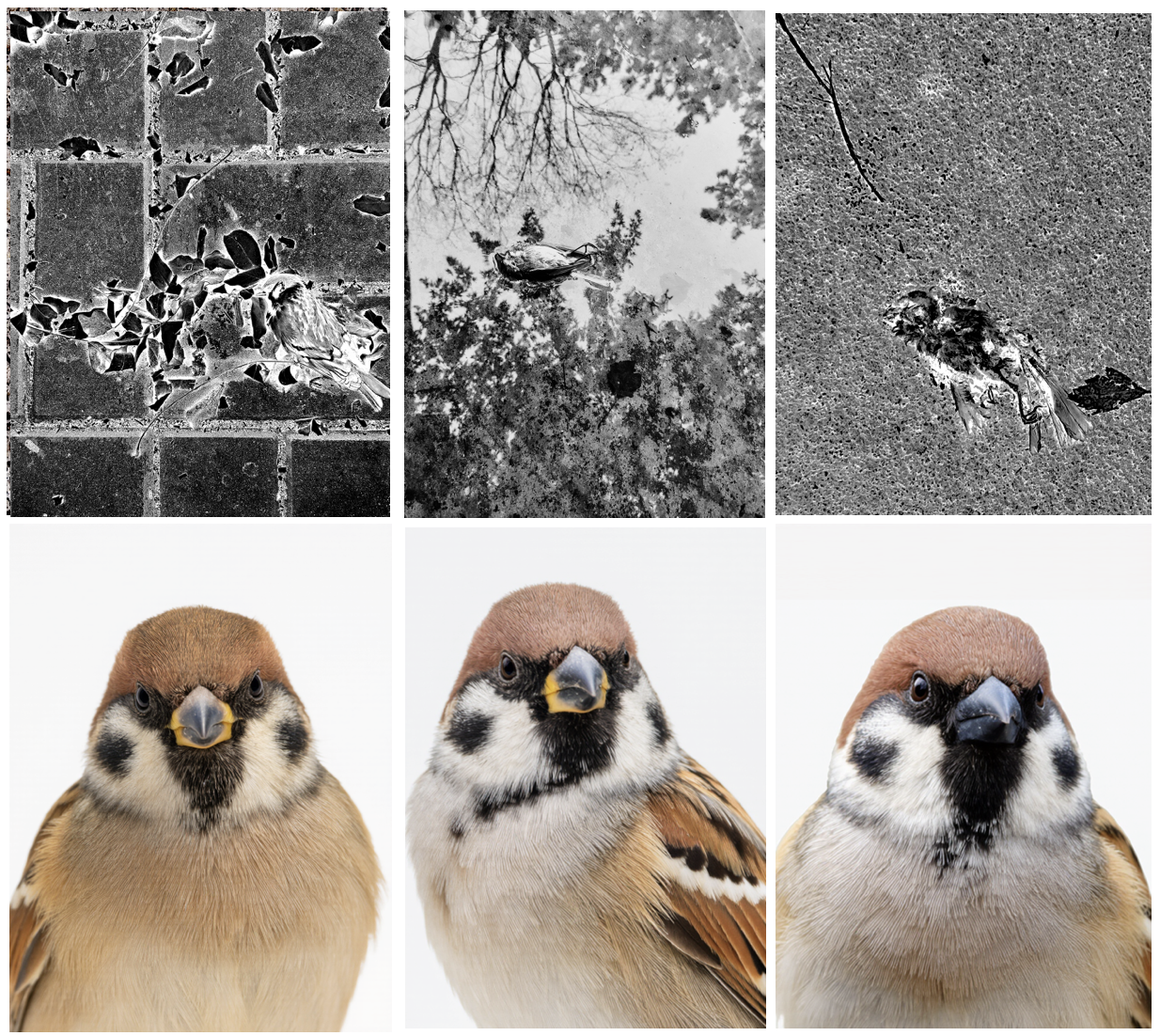

另悉,两个主题展览分别为“小径分叉的花园”和“镜像世界:机器、算法与灵韵”。前者从艺术、科学与人之间的互文关系出发,呈现不同知识路径如何在文明深处交汇;后者则以艺术家的实验与技术的生成能力切入,追问在算法与智能技术日益扩展的现实中,艺术的灵韵从何而来,又将走向何方。两个展览将持续至2026年1月4日。

网友评论

网友评论