科技日报记者 赵汉斌

身体器官如何衰老?器官衰老的模式是什么样的?其分子基础又是什么?这些基础性问题是认识衰老规律和应对衰老相关疾病的关键。

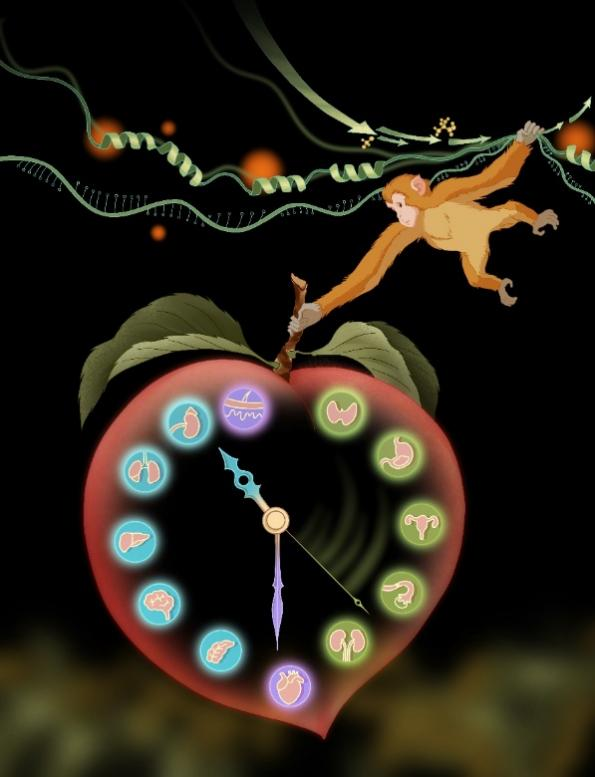

近期,中国科学院昆明动物研究所携手联勤保障部队第920医院、宁波大学医学部研究团队,首次系统绘制出涵盖猕猴30个主要器官的多维度衰老分子图谱,不仅发现胸腺、脾脏等12个器官衰老速度远快于大脑、肌肉等11个器官,还揭示出信使核糖核酸(mRNA)翻译效率下降,与快衰老器官的分子变化密切相关,可能是导致器官衰老不同步的重要分子基础。

这项研究为破解人类器官衰老奥秘提供了理想动物模型,也为开发针对性抗衰干预手段奠定了基础,相关多组学数据已全部公开,将成为全球衰老研究领域的重要资源。国际期刊《自然·方法》在线发表这一重要成果。

猕猴是研究人类衰老的理想“替身”

人体衰老涉及多个器官系统,其衰老速度是否不同,亦一直缺乏系统性认识,其主要原因在于匹配的器官组织样本获取困难。

“人体衰老涉及多个器官系统,但长期以来,匹配的器官组织样本获取困难,导致我们对不同器官衰老速度是否存在差异缺乏系统性认识。”昆明动物研究所研究员孔庆鹏介绍,这一难题长期制约着我们全面认识人类器官的衰老特征。

研究团队将目光投向了猕猴。作为与人类生理、代谢、衰老表型高度相似的非人灵长类动物,猕猴被认为是研究人类衰老的“理想替身”。孔庆鹏团队前期基于猕猴外周血转录组建立的非人灵长类衰老轨迹显示,猕猴衰老过程具有显著的非线性特征,在约16—19岁(相当于人类48—57岁)会出现明显的衰老加速拐点。这个拐点与人类衰老过程中的关键变化高度吻合,进一步证明猕猴是研究人类衰老的理想模型。

尽管如此,关于非人灵长类多组织器官自然衰老过程的多组学基线数据仍较为有限。为填补这一空白,研究团队展开联合攻关,选取17只年龄跨度从3岁到27岁的雌性猕猴作为研究对象,采集了包括大脑、心血管、免疫系统、生殖系统、肝肾、皮肤及多段消化道在内的30个主要器官样本,构建起覆盖转录组、蛋白质组和代谢组三个分子维度的研究体系。

“我们希望通过这样大规模、多维度的研究,为理解非人灵长类以及人类的器官衰老模式和可能机制提供新的研究和认识框架。”第920医院研究员朱向情表示,此次研究样本采集的完整性和分子维度的丰富性,在非人灵长类衰老研究领域均处于国际领先水平。

器官衰老快慢不同颠覆传统认知

经过对海量组学数据的分析,研究团队得出了一个改变以往整体性衰老认知的结论:猕猴各器官的衰老进程具有高度异步性,不同器官的衰老速度差异显著。

“我们通过分子水平分析发现,胸腺、脾脏、胃肠道、脂肪、肾脏、卵巢等12个器官属于‘快衰老组’,而大脑、肌肉、肝脏、皮肤、肾上腺等11个器官则属于‘慢衰老组’。”昆明动物研究所副研究员李功华介绍说,这一差异并非仅存在于分子层面,通过对部分代表性组织样本的组织结构观察和细胞老化标志物检测,也进一步证实了不同器官衰老速度的差异。

以胸腺和大脑为例,胸腺作为免疫系统的重要器官,在猕猴衰老过程中体积逐渐萎缩,免疫细胞生成能力显著下降,分子层面的老化标志物出现明显累积;而大脑虽然也会随着年龄增长出现一定程度的功能衰退,但整体衰老速度远慢于胸腺,在老年猕猴中仍能维持相对稳定的结构和功能。

“这一发现表明,身体各组织器官的衰老并非匀速进行,一些器官可能率先发生老化,进而影响整体衰老状态。”李功华进一步解释,这种器官衰老的异步性可能反映出不同器官在生理功能和再生能力上的固有差异,例如大脑等关键器官在衰老过程中表现出更强的结构与功能稳定性,但同时也意味着,针对不同器官的衰老特征制定个性化抗衰策略可能更为有效。

为了验证这一发现的可靠性,研究团队还进行了跨物种比较分析。结果显示,猕猴与人类在衰老过程中均存在炎症水平显著增加等关键分子变化特征,进一步凸显了猕猴作为人类衰老研究模型的重要价值,也为研究结论的人类适用性提供了有力支撑。

锁定多器官衰老关键机制

在明确器官衰老存在异步性之后,研究团队将重点转向了探究背后的分子机制,最终锁定了信使核糖核酸的“翻译效率”这一关键因素。

“翻译效率是细胞将信使核糖核酸转化为蛋白质的能力,是维持组织功能的核心过程。我们发现,在快衰老器官中,信使核糖核酸的翻译效率随年龄增长明显下降,而在慢衰老器官中,翻译效率则相对稳定。”孔庆鹏说,这一发现提示,翻译效率下降可能是导致器官衰老不同步的重要分子基础。

通俗来说,信使核糖核酸就像一份“蛋白质合成说明书”,而翻译效率则相当于“生产车间”根据说明书制造蛋白质的速度和质量。当翻译效率下降时,细胞无法及时合成维持正常功能所需的蛋白质,器官功能就会逐渐衰退,进而加速衰老进程。

以肾脏为例,作为快衰老器官之一,随着年龄增长,细胞中的信使核糖核酸翻译效率显著降低,导致与肾脏滤过功能、代谢功能相关的蛋白质合成减少,肾脏清除体内代谢废物的能力下降,最终表现为肾功能衰退。而大脑作为慢衰老器官,其细胞的信使核糖核酸翻译效率在衰老过程中保持相对稳定,能够持续合成维持神经功能的关键蛋白质,因此衰老速度相对较慢。

这一关键机制的发现,为未来的抗衰干预提供了全新的切入点。“未来的研究可探索通过调控信使核糖核酸翻译效率,来延缓器官的快衰老进程,进而改善整体衰老状态。”李功华表示,下一步研究团队将围绕这一机制,开发针对性的干预手段,探索通过干细胞治疗、药物、基因调控等方式提高快衰老器官的信使核糖核酸翻译效率,为延缓衰老、防治衰老相关疾病提供新的策略。

目前,此项研究生成的转录组、蛋白质组和代谢组三类组学数据已全部公开,科研人员可通过开放研究数据存储Figshare平台、国家基因组科学数据中心等获取相关数据。

“我们希望这些数据能够为全球衰老研究领域的科研人员提供支持,共同推动衰老生物学研究的进步,为提高人类健康寿命贡献力量。”孔庆鹏表示,该成果也将进一步提升我国在衰老生物学研究和灵长类模型建设方面的国际影响力,为相关领域的国际合作奠定坚实基础。

(昆明动物研究所供图)

网友评论

网友评论