科技日报记者 宋迎迎 通讯员 薛春燕

前不久,山东省青岛市城阳区夏庄街道南坡村的石榴园迎来大丰收。果农杨曙光第一时间向青岛农业大学教授屈海泳报喜:“屈教授,今年石榴收成好,价格可观,大果每公斤最高能卖到十二三块钱。”屈海泳是青岛水利移民科技下乡专家服务团(以下简称“服务团”)专家,正是他为石榴园送来了关键的技术“锦囊”。

这是服务团科技下乡的缩影。服务团由青岛市水务管理局依托青岛农业大学成立。近年来,30余位农业专家扎根各水利移民村,用一个个技术“锦囊”让乡亲们切切实实受益,播下了产业振兴的“金种子”。

“四固定”模式落地生根

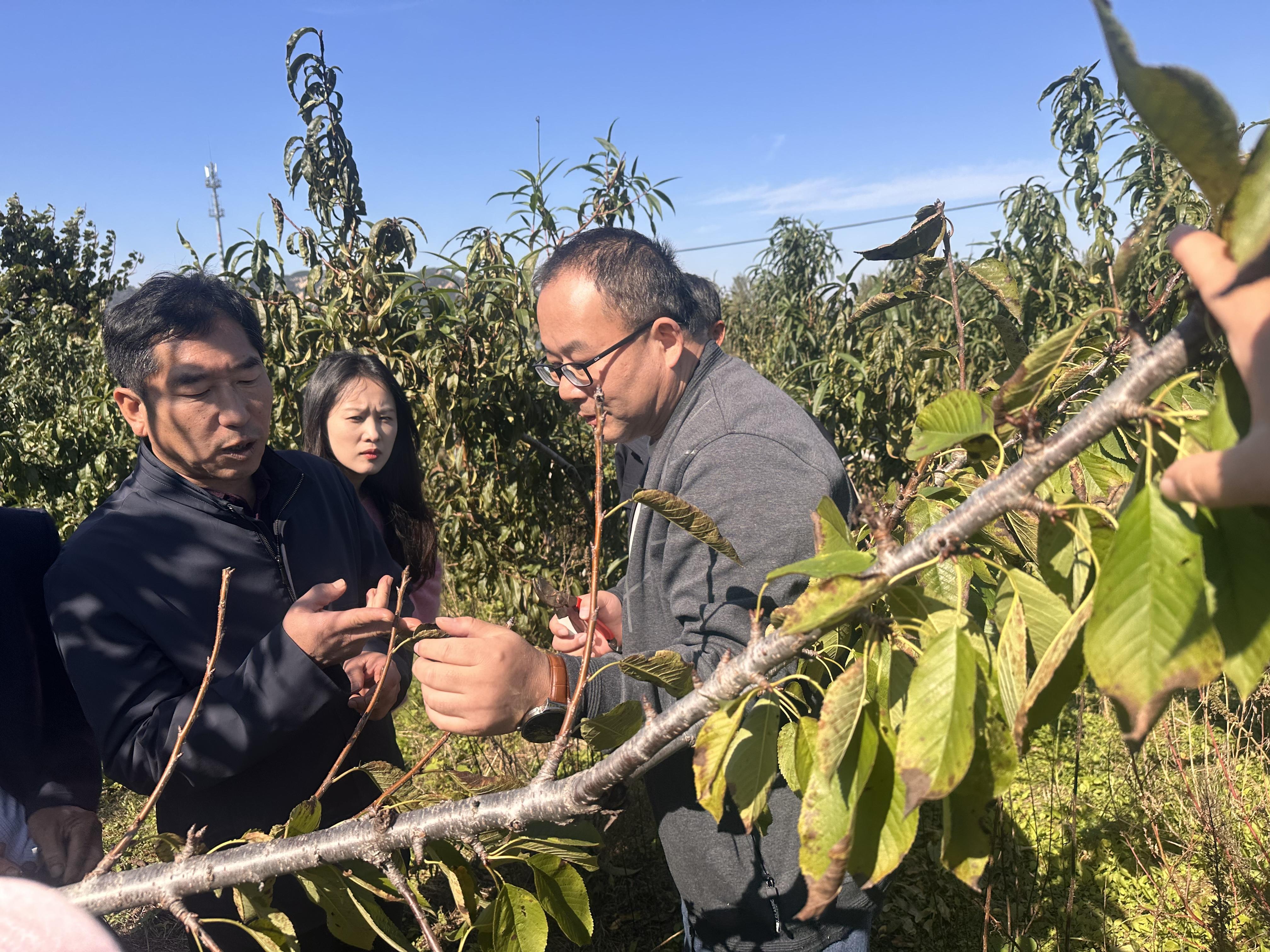

“青岛农业大学的屈教授来了,要给我们讲解果树怎么修枝整形,大家赶紧到桃园去。”近日,在青岛市西海岸新区灵珠山街道刘家庄社区,果农们相互传递着消息。果园里,已有不少村民将屈海泳围在中间,听他讲解冬季果树修枝整形技术。

“立冬前后,我们需要对采摘完果实的果树进行修剪,主要是疏除过密枝、交叉枝、病虫枝,调整树形,为来年丰产打基础。”屈海泳边讲边示范。

讲的人认真,听的人专注,果园的即教即学,让村民们受益匪浅。“屈教授就像是咱村里的人,讲课实在,没有架子,我们听得心里敞亮。”刘家庄社区果农薛建强告诉记者,屈海泳是村里的常客,针对果农们在日常种植过程中遇到的病虫害等问题,他毫无保留地传授“绝招”。

当天,从果树修剪要领到花期人工授粉技巧,从水肥一体化管理到病虫害绿色防控,屈海泳为果农量身定制了桃树高产管理方案。“遇到问题随时给我打电话。”讲解结束后,屈海泳说后续将通过“一对一”精准指导,解决农户在种植过程中遇到的各种问题。

这种“一次培训、后期跟踪”的服务模式,已成为服务团科技助农常态。服务团联系人、青岛农业大学教师熊伟告诉记者,服务团会定期深入田间地头进行技术讲解和示范,将技术辅导从“后置”变“前置”,确保农民能够听明白、用得上,从而改变以往农业生产出现问题后再指导的被动状况。

针对农业生产的实际特点,服务团建立了“专家联系点”制度,即每次下乡的服务对象、服务区域、服务专家、服务联系人“四固定”,最大限度消除传统科技下乡的随机性,让农户和专家“点对点、面对面”深入沟通。这种“一对一”保姆式服务,让服务团积累了一批“铁粉”。

“每次青岛农业大学的教授来讲课,不但水利移民爱听,周边的种植大户也纷纷来‘蹭课’。经常课讲完了,人还不散。” 薛建强告诉记者。

协同合作应对疑难杂症

针对部分农户遇到的种植养殖疑难杂症,单一领域的专家往往难以解决。为此,服务团依托青岛农业大学各涉农学科,以专家协同服务的方式解决难题。

今年6月,青岛农业大学葡萄专家冷翔鹏来到青岛市平度市水利移民村——大泽山镇尹家村,给葡萄种植户讲授种植管理及病虫害绿色防控技术。

“冷教授,俺家的葡萄园里经常出现死苗,您看这怎么治?”种植户尹桂玲举着几棵萎蔫苗株,急匆匆赶来。经过现场“问诊”,冷翔鹏发现问题出在葡萄根系上,但具体病因一时不能明确。

到底是土传病害,还是真菌感染?为找出病因,冷翔鹏将病株样本带回青岛农业大学,邀请农业植物病理学、植物病害流行学等领域的专家进行深度“会诊”。样本在各实验室间流转检验,最终确定了导致死苗的病因——镰刀菌引发的根腐病以及有机肥导致的烧根。专家们商定了对症治疗方案,几番努力后,破解了尹桂玲的难题。

“独木不成林,仅靠个人学识,很难解决农户在种养过程中遇到的所有难题。”从事下乡科技服务10多年的青岛农业大学设施农业专家杨延杰说,能现场解决的问题,他们就现场解决;不能现场解决的,就带回去进行联合分析研究,再给出解决方案。

在田间手把手指导的同时,服务团还定期开设种植养殖培训班、致富带头人培训班、水利移民干部培训班,讲解科技知识、宣讲惠农政策、传授经营管理经验。经过多年探索,服务团已形成“技术指导+市场引导+产业发展+政策咨询”的常态化服务模式。

“服务团不仅用心传授种植和管护技术,更在培养高素质农民上花费了大量心血。”青岛市水利和移民管理服务中心综合处处长尹国成说,近年来,服务团在水利移民村培养了一批有文化、懂技术、会管理的新时代农民,推动了乡村特色产业升级。

校地共建实现双向赋能

服务团以政府为主导,一头连着青岛农业大学的专家,一头连着移民村的田间地头。10余年来,服务团坚持走村入户,以自己的专业能力为当地产业“把脉”,送去既有“科技范”又沾“泥土气”的经验和技术,切实解决群众在农业生产中遇到的实际问题。

“政府的政策优势与高校的技术优势形成合力,服务团已成为我们落实大中型水库移民后期扶持政策的重要抓手。”尹国成介绍,除了水利移民村的老百姓获得实实在在的增收效益外,地方政府和高校也构建起合作共赢的良性互动生态。

在青岛农业大学专家的帮扶下,青岛市各水利移民村积极探索“一村一品”发展路径,打造了“大泽山葡萄”“云山大樱桃”“马连庄甜瓜”等优质品牌,连点成线,扩面成片,促进产业增效与地方经济发展。青岛市水利移民工作被山东省财政厅、省水利厅评定为“优”等。

服务团下乡,既是单向的技术输出,也是双向赋能的合作。青岛农业大学的专家把学问做到田间地头,能更精准地对接农业生产一线需求,让“躺”在实验室的技术成果加速落地。这一过程同时也为专家教学提供了鲜活案例,形成“科研—实践—教学”的良性循环,有效提升了青岛农业大学服务社会的能力。

“多年送技术下乡,对我的课堂教学有很强反哺作用。比如,我给学生们讲《果树栽培学》《葡萄生态栽培学》等课程时,不仅会传授理论知识,还可以分享帮扶一线的实践案例。”果树栽培专家、青岛农业大学副教授刘更森说,这有利于引导学生从生产中发现科学问题,再将新的成果运用到生产中去,有助于培养更多创新和应用型高素质人才。

网友评论

网友评论