编者按 时光如镜,照见初心。《科技日报》不仅记录科技发展轨迹,更传承弘扬科学家精神。值此创刊四十周年之际,本报记者重温与多位科学大家的互动瞬间。荒岛隐姓埋名三十年的奉献,鲐背之年活跃于科研一线的坚守,大漠戈壁中奖掖后学的托举……他们的故事是我们珍贵的记忆,他们的精神是科技星河中不灭的灯塔。我们追光而来,也将继续逐光前行。

袁隆平说“我记得你”

中国工程院院士袁隆平是我国杂交水稻技术和产业发展领域的泰斗。自从入职科技日报社,我就走上了对袁先生及其团队的“追星”之路。

和袁先生在各种新闻现场遇见过很多次,印象最深的,是我们之间最后的一段非工作性质的对话。

2019年9月5日,在湖南杂交水稻研究中心一间接待室里,袁先生正接受一众媒体的采访。

等电视媒体拍摄结束后,我坐到了袁先生身旁的座位上,但并未主动介绍自己。因为当时近90岁高龄的他,已记不起太多科研团队以外的人名。

不想,他迅速认出了我,并笑眯眯地说:“我记得你,你是科技日报的。嗯,我记得,科技日报的。”

那一刻,我有些意外,又有点惊喜:“是的,您没有记错。”

我深深感到,这是他对这份报纸,也是对我记者工作的最大认可。

2021年5月22日,老先生与世长辞。得知消息,我一度恍惚,不敢相信他离开了我们。那些与他有关的记忆,一下子涌入我的脑中。

他很“吝啬”。

一是对时间“吝啬”。经常参加老先生新闻发布会的人都有经验:千万别迟到。老先生很守时,以老先生为主角的发布会,通常会在15分钟到30分钟结束。离开发布会的老先生,也很难被“拦截”。他会边走边对围追堵截他的“长枪短炮”挥手:“不要再采访了,时间很宝贵。我还要做科研,还有很多事情要做。”二是在花钱上“吝啬”。市面上几十元一件的衣服,他穿得自在坦然。

可是,老先生又很大方。

一次采访结束,他突然问我:“你吃过我种的大米吗?”

“没吃过喔。”我带着一副想“薅羊毛”的表情回答。

“我叫他们给你拿一些,你也尝一下。”老先生说。他很爱分享团队研发的超级稻,告诉大家它既高产又高质。

回忆起与这位科学家来往的点点滴滴,故事着实太多。得益于和老先生及其团队的交往,我也逐渐成为这个领域里的“半个专家”。直到今天,我也一直是这个“圈子”里的一分子,还在一如既往地追踪和报道“圈子”里的新成果、新进展。

我期盼在我的记者生涯里,能见证老先生“杂交水稻覆盖全球梦”和“禾下乘凉梦”的实现。

(科技日报记者 俞慧友)

和钱三强的七次对话

我采访钱三强,是从一封信件开始的。

1988年初,钱老虽然已退居二线,但仍然事务繁杂,约访难如登天。为此,我给他写了一封信,说明采访意图——聚焦他在法国居里实验室的十年成长历程,展开报道。为了便于他了解我,我还把自己以往撰写的茅以升、杨乐等科学家的作品一同寄了过去。没想到过了一阵子,他的秘书回信了,约定每周抽半天时间,在中国科学院的办公室里跟我畅谈。

我没有上过大学,仅拥有中学阶段积累的一点物理常识。尽管采访前做了不少准备,但第一次交谈时,诸多地方仍似懂非懂。临别时,钱老递过来一摞材料,其中《科坛漫话》一书格外显眼,里面那篇《原子史话》被他特意折了角。回到家后,我将这篇文章连读三遍,待第二次见面,我已能顺畅地跟上他的思路。就这样,我们从他在清华大学的读书时光,聊到居里实验室的清晨,再聊到核物理研究中的困境。我们一谈就是五个半天,每次三个多小时。随着对话的深入,我仿佛也经历了他从意气风发的青年学子,一步步成长为科学家的那段时光。

当我整理完笔记准备动笔时,却犯了难。面对钱老厚重的科研人生,我竟一时不知如何下笔,甚至生出了稿子要“砸锅”的焦虑。梳理出写作提纲后,我发现钱老前五次谈话中从未提及“三分裂”成果,但这恰恰是他科研生涯的核心成就。于是,我将提纲与补充采访的请求一同写信寄给了钱老。他看后手写了几十页的详细材料,完整阐述研究始末。随后我们又畅聊了两次,这让我意外又感动。

写作过程中,我仔细揣摩如何平衡新闻性与科学性,避开复杂的技术细节,着重挖掘背后的科学思想与精神——写他“立足常规,着眼新奇”的科研理念,写他重视动手能力的实践态度,写他不唯名家、坚持真理的治学品格。通过吹玻璃、做实验等典型细节,我力求既能让读者看懂,又能从中汲取力量。

初稿完成后,钱老很满意,只在技术细节上补充了两百字。他还特意从家里翻出一叠发黄的老照片,让我拿去登报。其中,有他与居里夫人在实验室外的合影,还有夫人何泽慧年轻时梳着小辫的模样,一张张都承载着珍贵的回忆。这份信任,如暖流般淌过我的心底。

1988年2月23日,《通往科学家之路》在《科技日报》刊登,很快在科技界传开。后来,钱老还特意把我翻旧的《科坛漫话》题上“纪念我们愉快的合作”送给我,又补了本崭新的签名版给我。

1992年,钱老去世了,但这份情并未终结。多年后,我从事新闻工作五十周年座谈会举行,何泽慧推掉了中国科学院的会,专程来参加。那天,她还受了伤,胳膊用绷带吊着坐在主席台上。她专门带了一本新出版的《钱三强文集》,上面题写着“送给郭梅尼同志”。科学家这样的认可,是对记者的最高奖赏。

(科技日报原记者郭梅尼口述,科技日报记者荆晓青整理)

感受杨士莪的“做人做事做学问”

2024年9月,我收到一条公益短信:中央宣传部追授杨士莪同志“时代楷模”称号。短信褒扬他是“爱党报国、倾听海洋声音的杰出科学家”,号召全社会向他学习。

看到这条短信,我心里五味杂陈。第一次接触中国工程院院士、哈尔滨工程大学教授、中国水声领域泰斗杨士莪,是2021年6月去他家采访。我们提前十分钟抵达,正暗自担心会不会打扰老人休息,却发现门早已打开,杨院士坐在书桌前,案头收拾得整整齐齐。“答应了你们的事,总得提前准备好呀。”他笑得爽朗,眼角的皱纹里满是慈爱,像一位邻家爷爷。书房里,几面“顶天立地”的书架摆满了书籍文献,年近九旬的他经常自己爬梯取书,还笑着说:“自己的事,自己做。”

桌案上堆着厚厚的文件,电脑屏幕亮着微光。我好奇询问,他才轻描淡写地说正评审论文。作为评审委员,他遇到不懂的新论点,不仅要上网查资料,还要推导公式验证。他说:“既然担了这个职,就得对每一篇文章、每一位作者负责。”那份郑重,让我至今难忘。更让我动容的是,临近鲐背之年,老人还亲自登船参加海试。同事们反复劝他歇一歇,他总摆摆手说:“没事,不累。”简单的四个字,藏着对科研最深沉的执着。

第二次见面是在杨院士获评全国教书育人楷模的媒体见面会上。整整一个小时,他始终站着回答每一个问题,腰杆挺得笔直。“一站到底”是师生们给杨院士的专属标签。每年新生第一课,他必亲自讲授,全程站立。很多年前,一门专业课仅一名学生,他依旧认真备课、站着讲完所有课程。这份刻进骨子里的师者本色,让他始终以学生和事业为先。

据杨院士指导的最后一位博士生说,杨院士被病痛折磨时,学生们发现,只要提出学术问题,老人的痛苦便会有少许缓解。“这个办法很灵,可我们看着很心痛。哪怕到了生命的终点,他心里装的还是中国水声事业的未来。”这位博士生说。

当看到杨院士的事迹被宣讲团一遍遍讲述,台下听众频频红了眼眶时,我感触颇深。这位用一生践行“做人做事做学问”的大先生,他的精神从未远去。

(科技日报记者 朱虹)

南仁东陪我们参观“中国天眼”

2017年9月15日,南仁东走了。

他领衔设计、修建了“中国天眼”(FAST),让科学家们利用这一大科学装置瞭望星空,探索未知。可他自己却先人一步,到天国里看星星去了。

我曾两次采访这位嗓音低沉、留着小胡子的老头,缘由都是FAST。

2008年12月26日,FAST在贵州省平塘县克度镇绿水村奠基。作为从北京赴贵州报道此事的两名记者之一,我第一次近距离地接触了南仁东。他所谈的FAST工程的立项过程、意义等都是后来各家媒体反复咀嚼的。修建这个全世界最大的单口径射电望远镜,没有钢铁般的意志,是无法坐到总工程师和首席科学家的交椅上的。

FAST奠基那天,南仁东对我说:“我敢说这个坑(注:修建FAST的坑,当地叫大窝凼)是全世界最圆的坑,这是从遥感卫星图里看出来的。”从1994年到2005年,他走了上百个窝凼,最终才选中了这个绿水村的大窝凼。

2015年初,科技日报策划了“走进大科学工程”栏目,第一个选中的报道对象就是FAST。我和两位同事一同到FAST工地采访。2月4日,我们到工地的时候正赶上南仁东也在。特别荣幸的是,这位70岁的科学家竟然陪着我们三个记者到FAST圈梁上参观。2月的贵州,山里是比较冷的,南仁东穿着棉衣在圈梁上现场回答我们的提问。到了中午吃饭的时候,我们一起来到FAST工地食堂边吃边聊,饭后还借用小餐桌继续采访。

那时,FAST圈梁已基本建好,FAST已变成中国乃至世界的科学“明星”。原本在天文学界已小有名气的南仁东,在中国百姓中也名声大振。他不爱接受采访,一般都拒绝,能接受我们的采访并陪同参观实在是厚爱了。

南仁东是个低调的人。2008年FAST奠基仪式拍照留念时,我都没有找见他在哪儿。后来我才从我拍的照片里看到:他虽然也在主席台上,但只是悄悄地坐在了最后一排。

他关注的只是科学。

(李大庆,科技日报原记者,现已退休)

定格黄旭华夫妇相互陪伴的身影

2025年2月6日,中国第一代核潜艇总设计师黄旭华永远地离开了我们。

尤记得多年前采访黄老时,适逢他荣获2019年度国家最高科学技术奖。作为核领域的跑口记者,我早就听闻过黄老大名。他和数以万计无名如沙砾、沉默若磐石、平凡似溪流的奋斗者一起,以血肉之躯铸就了核潜艇。

采访正式开始前,当工作人员摆出一个核潜艇模型时,黄老眼里的光芒更亮了。他全程参与了我国核潜艇事业从无到有、从有到关键核心技术突破的历史进程。虽然当时已经94岁,但黄老说话思路清晰、金句频出。他云淡风轻地讲述,在那座荒岛上,那群隐姓埋名的人如何彻底改写世界核潜艇历史的故事。

深潜试验前,黄老曾对参试战士们说:“《血染的风采》是一首很美、很悲壮的抒情歌曲,我也喜欢它,但这次深潜试验绝不是要我们去光荣,要我们去牺牲,而是要把数据拿回来,要唱‘雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江’这种雄壮威武、充满决心的进行曲。”

为了工作上的保密,黄老像核潜艇一样,整整“深潜”了三十年没有回家,甚至父亲去世都没能送上最后一程。他哽咽地说出一次次因思念而备受煎熬时支撑自己的话:“对国家的忠,就是对父母最大的孝。”

采访中,一个细节让我印象深刻。坐在身旁的黄旭华夫人静静地听着,眼里有笑意,笑意里藏着泪花。这个能在图纸上指挥千军万马的人,在她眼中有点“傻”:会把鞋子穿反了走一路;她生病时让他去买菜,他只会“尾随”偶遇的同事,人家买什么他就买什么……

采访结束,留到最后的我意外拍下了几个难得的瞬间:夫人为黄老披上外套,轻轻地拍了拍他的背,像是在掸去岁月积下的风霜;走廊里,当别人请求合影时,她习惯性地退到光影边缘;下楼梯时,她的目光始终落在他的脚下,全然忘记了自己脚下的台阶。

我将素材发给同事,经他剪辑后的视频,在小小的屏幕里收获了几百万颗星星。原来最深的爱,都藏在最浅的动作里。

在这个信息如潮水般来去的时代,有些故事需要用文字的重量去铭刻,有些瞬间需要用影像的温度去封存。而我感到最庆幸的,是用文字和影像记录了那对相互陪伴的身影——一个把生命献给深海的人和一个把生命献给他的人。

(科技日报记者 陈瑜)

海姆把我的报道带回英国

2015年,我第一次采访诺贝尔物理学奖得主、中国科学院外籍院士、英国曼彻斯特大学教授安德烈·海姆。2016年8月3日,我受英国驻华大使馆邀请,再次采访他。那日午后,阳光照进英国驻华大使馆会客室,洒在海姆手中的报纸上。这位被誉为“石墨烯之父”的科学家虽不懂中文,但当看到《科技日报》头版稿件《中国正引领石墨烯商业化》的配图时,嘴角泛起笑容。

这份报纸上刊登的就是2015年我对海姆进行的专访,也是国内媒体对他进行的首篇报道。初次全程英语采访的挑战至今仍历历在目。当时,采访时间只有半小时,我得精准把控提问节奏;同时,石墨烯相关专业术语晦涩难懂,还要谨慎求证每个概念。我全程屏息记录,间或打断确认细节,采访结束后,逐字回放采访录音,熬了个通宵才敲定最终文稿。

这份凝结心血的报道,最终在《科技日报》2015年11月5日头版刊发。此稿旁有他作主题报告的现场图片,而且配上了他给中国读者的题词。未曾想,文章在国内石墨烯产业激起千层浪,此前对产业发展迷茫观望的从业者看后倍感振奋,科研团队加速技术攻关,企业加大成果转化力度。那一年,石墨烯逐渐从实验室“走”向应用。

时隔一年,我再次采访海姆。他向我畅谈科技创业感悟,言语间满是对科研成果转化的重视,也流露出对中国石墨烯产业发展的关注。我把2015年刊发相关稿件的报纸拿给他,他眼里满是欣慰,笑着说,要把这份报纸带回英国曼彻斯特大学,让实验室的同行们好好看看。

回忆2015年的初次见面,海姆的喜悦之情溢于言表。他欣慰于自己的科研成果能够在中国落地生根,认可中国在石墨烯产业化进程中付出的努力,更肯定了科技日报在跨越国界传递科研声音、推动产业发展中发挥的积极作用。

如今,那张报纸与那个洒满阳光的午后,依旧在我记忆深处熠熠生辉。它时刻提醒我,要用文字让前沿成果化为驱动产业发展的力量。

(科技日报记者 华凌)

叶培建的直性子,我领教过

最近一次当面采访中国科学院院士、“人民科学家”叶培建,是在2024年9月24日上午9点。采访前一天我特意叮嘱同事,早点到,提前布置好设备,千万别迟到。不守时,叶院士会生气。

叶院士是个直性子。多年前有一次,一颗卫星出了问题,我想挖点新闻,就联系他。他在开会,说原因未查明不便介绍,挂断了。我拿出“狗仔”劲头,隔了一会儿又打过去,他急了。此后很长时间我都有点怕他。

再次采访叶院士时,我主动为之前的“骚扰”道歉。他没有介怀,说:“快进正题吧。”跟叶院士接触多了,我慢慢了解到,他的“直性子”不是任性,是为中国航天事业发展和自己肩负的责任而急,没工夫整虚套。

2019年9月29日,叶院士在人民大会堂被授予“人民科学家”国家荣誉称号。我去专访,他对我很亲切。采访中,他对自己谈得不多,却反复表达对嫦娥五号探测器延迟发射的忧虑:“探测器上有那么多电子设备和元器件,放太久怕出问题呀。”

真正面对任务“大考”时,叶院士却一点儿都不急了。2020年12月3日晚上,在嫦娥五号探测器实施月面起飞前,我和几位媒体同行在北京航天飞行控制中心碰到了他。他告诉我们,这是整个嫦娥五号任务最关键的一步,起飞顺利,后面就不用担心了。说完,他面带笑容,气定神闲地走进指控大厅。此时他已退居幕后,但总会到任务现场扮演“定海神针”的角色,为一线科技人员鼓劲撑腰。当日23时10分,嫦娥五号上升器在月面点火起飞,3000牛发动机工作约6分钟,顺利将携带月壤的上升器送入预定环月轨道,成功实现我国首次地外天体起飞。在庆祝的掌声与欢呼声中,叶院士平静地与任务团队成员握手,随后淡然离开。

2024年9月24日,我和同事一起专访叶院士,为新中国成立75周年报道拍摄视频。他准时走进会议室,很热情地配合完成了采访。采访结束后,他起身跟我拍了张合影。

认识他十多年,这是我们第一次合影。

(科技日报记者 付毅飞)

见证樊锦诗的青春接力

照片里,她的白发又多了,皱纹更深了。

相比几年前,敦煌研究院名誉院长、“敦煌女儿”樊锦诗的新闻少了很多。2025年为数不多的几次曝光,依然关乎敦煌:87岁高龄的她,参加中国敦煌石窟保护研究基金会成立30周年座谈会;为《藏经洞敦煌艺术精品(大英博物馆)》续编作序……

2020年,湖南姑娘钟芳蓉以优异高考成绩报考冷门的考古专业,受到广泛关注。钟芳蓉谈及这个选择时说,自己喜欢历史和文物,也受到了樊锦诗影响。

听闻此事,樊锦诗托译林出版社给钟芳蓉寄了亲笔签名书和一封代笔信。她勉励钟芳蓉不忘初心,做胸怀天下的新青年。钟芳蓉回信说,希望追随樊锦诗的脚步,“选择为考古献身,也希望找到心灵的归处”。

一老一少,鸿雁传书,成为那个夏天的一桩美谈。

正是那年冬天,我在清华大学校园里见到了樊锦诗。当时,她和中国工程院院士戚发轫受邀作关于科学道德和学风建设的宣讲教育报告。

在接受我的采访时,樊锦诗首次回应给钟芳蓉写信的原因——“她是年轻人,要关心她,支持她的选择”。

樊锦诗告诉我,得知钟芳蓉的事,她第一反应是:考古是一个比较冷门的专业,这个孩子选择这个专业很有心,应该爱护她。

樊锦诗向我回忆,书信寄出后,有记者追着她采访,她没接受,还请记者不要打扰钟芳蓉,“让这个孩子安静下来,安心学习。她还年轻,不要影响她”。

尊重、爱护、支持、帮助,这是樊锦诗对钟芳蓉的态度,也是对年轻人的态度。她说,钟芳蓉将来转行也无可指摘,“学得越多越好,思维更开阔”。

四年后的夏天,故事迎来美好的闭环:钟芳蓉毕业,考入敦煌研究院,来到樊锦诗奉献一生的地方。

在一段视频中,樊锦诗与钟芳蓉相携而立,面朝一尊雕塑。那是以青年樊锦诗为原型的雕塑,名为《青春》。

“敦煌女儿”青春已逝,但一定会有更多青春面孔奔赴敦煌,投身我国文物保护事业。

青春的持续接力,给予了樊锦诗对未来的信心,正如她所说:“我的青春不在了,可我们的文明从古老中走来,依然青春正好。”

(科技日报记者 代小佩)

与富克斯小酌一杯话纳米

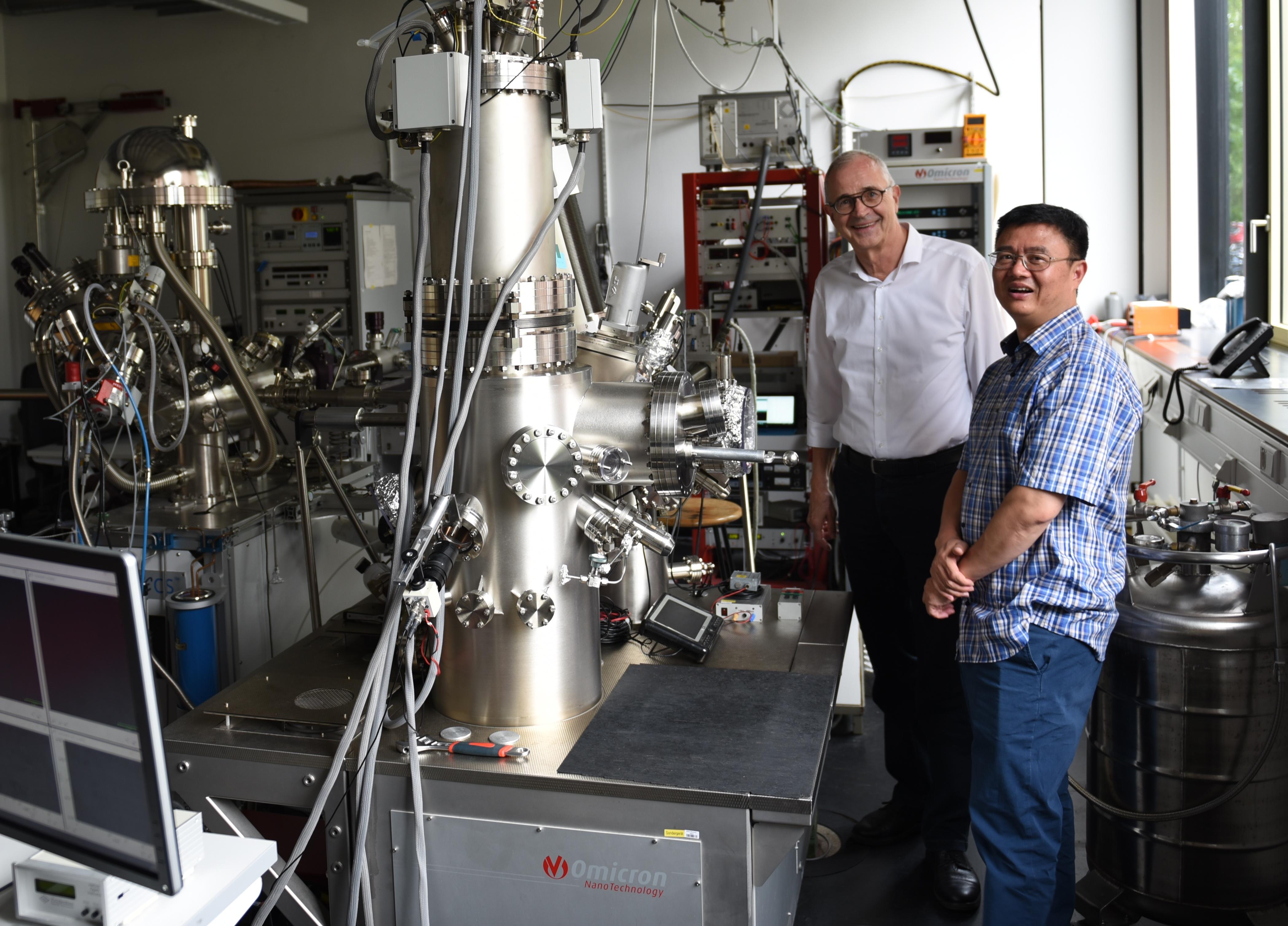

得知德国科学家哈罗德·海因茨·富克斯当选中国科学院外籍院士的消息,我又想起了2022年8月的那天。作为科技日报驻德国记者,我专程赴德国北威州明斯特大学纳米技术中心(CeNTech)采访了身为该中心教授的富克斯。

北威州的夏天,一如往日般晴空万里。阳光透过婆娑的树影,洒在CeNTech的外墙上。我期待已久的采访对象——德国国家科学院和国家工程院院士、2019年度中国政府友谊奖和2020年度中国国际科学技术合作奖得主富克斯已等候在办公室。

他高大、热情,笑声爽朗,柔和的眼神中闪烁着睿智的光芒,与他标志性的银发相得益彰。

见面伊始,富克斯就担任向导,带领我参观了CeNTech。从材料制备到分子操控,从扫描探针技术到纳米器件测试,他穿梭于价值不菲的设备和洁净的实验室之间,为我介绍其团队在纳米领域的最新研究进展。

回到办公室,我们的对话转向了纳米科研。

富克斯语气平和,娓娓道来,从早期艰难摸索,到后期解决关键难题……让我深切地感受到这位科学家及其团队在开创新科研领域过程中所付出的努力。

谈及与中国结缘的点点滴滴,富克斯感慨道:“我第一次去中国是1996年,那时我已经45岁了。”他说起与庞世谨、高鸿钧、朱道本等中国科学家的合作,回忆起中德合作项目SFB TRR61的启动,谈到南京理工大学格莱特纳米科技研究所的建设,历数近年来中德在纳米科技领域的合作成果……

富克斯说,中国近年来的发展速度实在让人惊叹。这种快速进步不仅体现了政府的远见,而且印证了中国科技的巨大潜能。

中午时分,意犹未尽的富克斯提议:“我们去附近的意大利餐厅接着聊吧!冰爽的白啤很适合今天这样的天气。”那顿午餐轻松愉快,富克斯谈起在中国的见闻,甚至聊到了南京咸水鸭和北京烤鸭。

我至今还记得,那天的阳光照在满是泡沫的啤酒上,咕咕上蹿的气泡闪着金色的光。那一刻,我意识到,采访不仅是一场对话,而且是一段相互理解的心灵之旅。

(科技日报记者 李山)

听郭光灿谈“坐热量子冷板凳”

2024年9月,我接到了一个与量子科技有关的科普选题,随后与同事一同采访了中国科学院院士郭光灿。

在中国科学院量子信息重点实验室三楼,一位清瘦的老人迎上前来。

我们的对话,从44年前的一场“孤独远征”开始。在加拿大访学时,郭光灿震惊地发现,国内量子光学研究已落后国外20年。他当即决心回国,立志“要把中国的量子学科建起来”。

回国后,他四处推广量子光学,却常常遭遇冷眼,量子光学甚至被质疑为“伪科学”。“当时,我感到非常孤独。”他的话令人动容。

在量子光学科研经费连续申请十几年无果时,郭光灿鼓起勇气致信钱学森,邀请他主持一场以“量子科学”为主题的香山科学会议。

虽然钱老因为身体原因没能来参加那场香山科学会议,但他的回信给了郭光灿极大鼓舞。正是那次会议,让“量子通信与量子计算”首次成为国家级学术会议主题。而中国科学院院士王大珩在会上发出的“量子科技领域必须要有中国人的声音”的疾呼,使量子研究开始获得国内学界的支持。

谈及中国量子科技今日的发展水平,郭光灿脸上露出笑容。从2001年牵头首个量子信息“973项目”,到实验室培养出5位中国科学院院士,再到推动我国跻身世界量子技术第一梯队,他义无反顾、鞠躬尽瘁。量子科技的“冷板凳”终于被他坐热了。

采访结束,郭光灿起身相送,步履轻快。这场“量子之约”让我深切体会到,郭光灿对量子科学的执着与坚守。如今,他亲手点燃的量子星火,已成为照亮祖国科技未来的璀璨之光。

(科技日报记者 洪敬谱)

现场看张伯礼开药方

2017年9月,我接到“中医药现代化”主题采访任务,有幸约到了中国工程院院士张伯礼。

得知我是前来采访的记者,见我有些疲劳,张院士便说:“你的脸色看起来可不太好,是休息不好还是气血亏虚呀?”我当时一愣,随即道出原委。他又说道:“长期这样透支健康会对身体造成损耗,时间长了也不好恢复。”他亲切的话语让我顿生亲近之感,向他求助也成了自然而然的事。他给我看舌搭脉后,开出了一张药方。

后来再看到他接诊时,我便更能体会到每一位患者被照护的感觉。在这些患者眼中,张伯礼从来不是一位院士,只是一位有仁心仁术的大夫。他倾听患者不舒服时的细节描述,帮助他们抚平身体上的病痛“褶皱”,解决一件件“小事”,而这些“小事”可能是患者的“头等大事”。

面对中医药行业发展的“头等大事”,张伯礼院士也开出了守正创新的“药方”:抗击新冠疫情期间,他为新冠病毒勾勒“湿毒侵袭”的证候“肖像”;开拓中医循证研究方向,开展心肌梗死中药二级预防研究;借助已构建数万种组分的中药组分库,采用人工智能抽丝剥茧,研发系列创新中药并解读作用机理,为患者提供放心药;提出名优中成药二次开发,培育中药大品种群;组建中药工程学院,培养懂中药又懂先进制造的工程师……

面对关于中医药发展的质疑和杂音,张伯礼院士也开出了辨证施治的“药方”:“中医药必须立法”“中医的有效性不容置疑”……这一张张“药方”彰显文化自信,传递出东方智慧与文明的深厚底气。

(科技日报记者 张佳星)

网友评论

网友评论