科技日报记者 张梦然

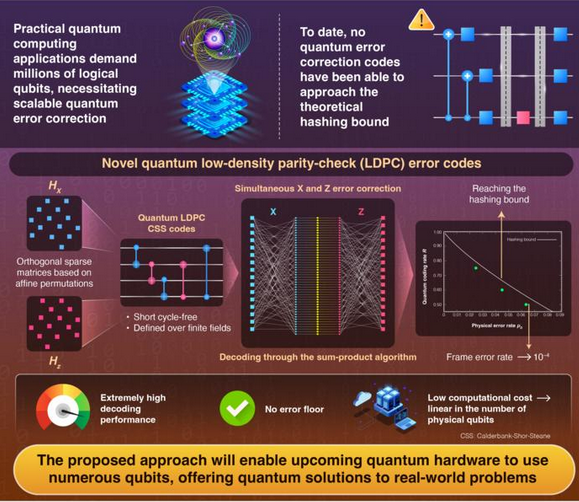

日本东京理科大学团队在量子纠错技术方面取得重要突破:开发出一种高效且可扩展的量子低密度奇偶校验(LDPC)纠错码,在包含数十万个逻辑量子比特的系统中仍保持极高的稳定性,性能接近理论界限。这一成果为实现大规模容错量子计算提供了关键技术支撑,有望推动量子计算机在量子化学、密码分析和复杂优化等领域的实际应用。

目前,量子计算机已能操控数十个量子比特,但要解决具有现实意义的问题,往往需要数百万甚至更多稳定可靠的逻辑量子比特。由于量子态极为脆弱,易受到环境干扰而产生错误,且错误会随系统规模扩大而迅速累积,因此必须依赖高效的纠错机制来维持计算的准确性。然而,现有的量子纠错方法普遍存在资源消耗大、效率低的问题,通常需用大量物理量子比特编码出少量逻辑量子比特,严重制约了系统的扩展能力。

更深层次的挑战在于,许多现有纠错码存在编码率低、性能提升空间有限等问题。此外,在高精度运行区域常出现性能停滞,与理论上可达到的最佳纠错极限——即哈希界限,仍有较大差距。同时,多数方案在完成主解码后还需进行复杂的后续处理,进一步增加了运算负担。

此次团队成功克服了这些难题。他们提出了一种新的构造方法,首先设计出具有优良纠错特性的原型LDPC码,并引入基于仿射排列的技术手段,增强码结构的多样性,有效避免了影响解码效果的短周期问题。不同于传统在二元有限域上定义的LDPC码,新方案采用非二元有限域构建,使得每个编码单元能承载更多信息,从而提升了整体纠错能力。

随后,团队将这些原型码转化为一种CSS型量子纠错码,并结合改进的和积算法,发展出一种高效的联合解码策略。该方法能够同时处理位翻转和相位翻转两类基本量子错误,而以往多数方案只能逐类纠正,效率较低。

通过大规模数值模拟验证,这种新型纠错码在包含数十万个逻辑量子比特的系统中误码帧率可达10-4量级,性能非常接近哈希界限。尤为重要的是,其解码所需的计算复杂度与物理量子比特数量成正比,意味着随着系统规模增大,资源开销的增长是线性可控的,具备良好的工程可行性。