◇2024年2月,习近平总书记在天津考察时指出,天津作为全国先进制造研发基地,要发挥科教资源丰富等优势,在发展新质生产力上勇争先、善作为。要坚持科技创新和产业创新一起抓,加强科创园区建设,促进数字经济与实体经济深度融合,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。要加强与北京的科技创新协同和产业体系融合,合力建设世界级先进制造业集群。

◇从南港工业区的绿色转型,到“中国信创谷”的横空出世,再到生物医药产业的创新突破……多个产业集群的高质量发展背后,无不有科技创新的强力支撑。

◇2024年,天津研究与试验发展(R&D)经费投入强度达到3.44%,居全国前列,全市每万人口发明专利拥有量53.5件,其中高价值发明专利拥有量达21.8件,同比增长15.3%。

◇天津以产业数字化为“主战场”,让数字浪潮赋能千行百业,持续促进传统产业“老树发新枝”,培育新兴产业“新树成栋梁”,布局未来产业“育苗拓新域”。今年上半年,天津数字经济核心产业实现营业收入2821亿元,同比增长12.8%。

漕运行船的桨声,在《潞河督运图》里回荡。百年前,永利碱厂打破国外技术垄断,生产的“红三角”牌纯碱,荣获世界博览会金质奖章,成为中国近代工业追求进步的代表……从“古代漕运枢纽”到北方最大的工商业和港口城市,过去的辉煌,是天津抓住生产力变革机遇的见证,在发展新质生产力上争先作为,则是决定这座城市未来的时代新章。

2024年2月,习近平总书记在天津考察时指出,天津作为全国先进制造研发基地,要发挥科教资源丰富等优势,在发展新质生产力上勇争先、善作为。要坚持科技创新和产业创新一起抓,加强科创园区建设,促进数字经济与实体经济深度融合,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。要加强与北京的科技创新协同和产业体系融合,合力建设世界级先进制造业集群。

殷殷嘱托为天津发展指明方向。国家层面密集出台了进一步支持天津滨海新区高质量发展的若干政策措施、《关于金融支持天津高质量发展的意见》等高位阶政策;天津市委、市政府出台了《关于深入学习贯彻落实习近平总书记视察天津重要讲话精神进一步推动京津冀协同发展走深走实的意见》《关于加快发展新质生产力的意见》《天津市推动科技创新和产业创新深度融合工作方案(2025—2027年)》等文件,高标准建设天开高教科创园,科创载体引聚能力持续增强;打造全市智算网络,赋能超400家智能工厂和数字化车间;推进京津冀“六链五群”建设,产业协同创新能力再上台阶……

天津努力做到科产创新融合、数实经济融合、京津同城发展,勇争技术革命性突破之先、产业深度转型之先、生产要素创新性配置之先。

如今的渤海之滨,发展新质生产力的交响曲,在新时代的琴键上奏响。

善为科技创新与产业创新融合

争技术革命性突破之先

去往天津大学化工学院教学楼,最近的路是从北洋园校区东北门进入、沿笔直的侯德榜路前行。1925年,天津大学前身北洋大学设立工业化学讲堂,此后,中国化工先驱侯德榜等人来校任教,使用“侯氏制碱法”生产纯碱的永利碱厂,成为北洋化工学子的实习工作之所。

在这里,科技创新与产业创新相互支撑、一所大学与一座城市相互赋能的佳话,已书写百年。

去年11月,在天津石化产业的主要承载地——南港工业区,中石化天津南港120万吨乙烯及下游高端新材料产业集群项目一次开车成功,投产后每年可提供400万吨高端化工产品和精细化学品原料。这离不开天津大学化工学院不断精进的精馏技术。

“国家需要什么,天大化工就干什么。学院始终秉持创新理念,为生产需要攻克技术难关。”天大化工学院院长范晓彬说。

从南港工业区的绿色转型,到“中国信创谷”的横空出世,再到生物医药产业的创新突破……天津多个产业集群高质量发展背后,无不有科技创新的强力支撑。

为进一步加强科技创新与产业创新融合,天津制定重点产业关键卡点技术、产品清单,依托创新联合体进行科研突破。计划到2027年产生100项以上“两创融合”重大科技成果,技术合同成交额突破2600亿元,科创基金规模突破2000亿元,支撑产学研融通创新平台体系和要素保障更加完善。

加大研发投入,打造全国科技创新策源地。天津科教资源丰富,拥有包括南开大学、天津大学在内的56所高校,国家级院所和国内高水平研发机构超过170家。据天津市科技局介绍,天津持续壮大战略科技力量,增强科技创新策源能力,一是争取更多国家级创新平台在津落地;二是用足用好各类创新研发机构,集中攻坚一批关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术;三是强化企业创新主体地位,引导企业加大科技研发投入,加大科技型企业培育力度。

越来越多“从0到1”的颠覆性突破正在天津不断创造:建设29家全国重点实验室和7家海河实验室,产出“全球首个片上脑机接口智能交互系统”等一批原创性成果;持续加强重大创新平台建设,国家和部级科技创新平台达到280家;关键技术攻关取得系列突破,麒麟软件发布首个AI国产操作系统……

2024年,天津研究与试验发展(R&D)经费投入强度达到3.44%,居全国前列,全市每万人口发明专利拥有量53.5件,其中高价值发明专利拥有量达21.8件,同比增长15.3%。

明确“容错清单”,畅通科研成果转化渠道。天津理工大学材料科学与工程学院教授张联齐团队,持有“一种富锂层状氧化物正极材料的制备方法及应用”专利,与智感技术(天津)有限公司对电池材料能量密度提升及快充技术的需求十分匹配。然而,双方第一次合作都有顾虑——企业担心专利成果转化不成赔了钱,专家担心企业用了成果不能按规矩付费。

针对类似疑虑,2024年天津市出台政策鼓励专利“先使用后付费”。保险机构推出“专利实施失败费用损失保险”,购买该险种的企业,若专利试用期间被认定为无法实施或者转化失败的,由保险公司负责赔偿。这让张联齐团队和智感技术公司吃下“定心丸”。

为进一步破解高校教师科研成果“不敢转”“不愿转”“不会转”难题,今年7月底,天津市科技局等10部门联合制定了《天津市科技成果转化尽职免责工作指引(试行)》,明确在没有牟取非法利益前提下,对“因成果转化企业经营不善造成损失”等情形不追究相关责任,被称为科技成果转化“容错清单”。

“有了‘容错清单’,老师们转化成果的顾虑大大减少。”天津理工大学技术转移中心副主任李彭辉说,各种政策鼓励下,2024年该校超200项成果实现转化,专利转化金额从2020年的100多万元增加到1000多万元。

此外,天津还推出18项推动科技成果转化创新改革举措,推行成果转化“只进一扇门”“审批一条龙”“服务一站式”,鼓励科研事业单位将留存的成果所有权以技术转让等方式让渡给成果完成人,将横向科研项目结余经费视为科技成果转化收入……通过改革进一步解开制约科技成果转化的“细绳子”,为学校、教师、企业“松绑”,让更多成果在本地就近转化。2024年,天津高校在津落地转化成果超2100项,同比增长14.47%。

加强园区建设,营造科创服务生态圈。天津科教资源丰富,但长期以来缺乏优质的科创生态载体。天开高教科创园(以下简称“天开园”)创办后,蕴藏在这座城市的创新创造活力,得以更充分释放。

在天津永续新材料有限公司采访时,公司董事长刘朝辉向记者展示了一罐乳白色制品,那是他们研发的竹源纳米纤维素,可用于食物保鲜。

这家成立于天开园的科创企业,已经建成年产3万吨食品级纳米纤维素生产线,2024年营收超千万元。刘朝辉说,前期高额的研发投入,让永续新材料公司在首笔订单交付时险些被资金难倒。在天开园支持下,农业银行天津市分行依据企业订单,不到三天就发放500万元的信用贷款。此后,多家企业又向永续新材料公司伸出橄榄枝,解决了产品用在哪里的后顾之忧。

运行两年多来,天开园聚焦“政务、科创、金融、商务、知识”五大服务,先后推出两批支持政策。天开发展集团副总经理王杨将其描述为“忠诚僚机式”服务——初期,贴身式创业服务,让“创业小白”办起公司;中期,协助对接本地中试平台及应用场景,加速科技成果落地;远期,“天开科创板”、产业基金等金融支持帮助企业实现长期发展。

如今,天开园注册企业3000多家,类似的故事在天津先后涌现:滨海—中关村科技园打造京津冀创新协同“试验田”,累计注册企业已突破6000家;京津中关村科技城是北京中关村首个京外重资产投资的跨区域合作项目,入驻市场主体超1800个……

善为数实经济融合

争产业深度转型之先

“抵羊牌”毛线,是爱国实业家宋棐卿于1932年创立于天津的中华老字号品牌。走进生产这一品牌产品的天津纺织集团(控股)有限公司车间,从纺纱到染色,智能化生产线让人耳目一新。

抵羊毛线完成生产线智能化改造,鸵鸟墨水新建自动化墨囊生产车间,海鸥手表数字化加工中心快速完成复杂工序,飞鸽自行车推出长续航智能电动自行车……老字号品牌从历史走向未来,是天津“数实融合”的闪耀缩影。

天津以产业数字化为“主战场”,让数字浪潮赋能千行百业,持续促进传统产业“老树发新枝”,培育新兴产业“新树成栋梁”,布局未来产业“育苗拓新域”。今年上半年,天津数字经济核心产业实现营业收入2821亿元,同比增长12.8%。

新技术赋能,推动传统产业升级改造。石化及冶金两大产业,规模大,能耗高,污染物排放也大。但对于入选首批国家级绿色工厂的天津市新天钢联合特钢有限公司而言,“傻大黑粗”已成了“过去时”。

厂区内,各式新能源车辆往来穿梭。车间里,节能设备早已投入使用,余能再利用将厂区的自发电率推高到80%以上。副总经理任玉明告诉记者,为推动企业向高端化、智能化、绿色化发展,近年来企业投入高达22亿元。全流程的改造在生产成本降低和工艺革新上迅速发挥作用,一吨烧结矿固体燃料消耗量从50公斤下降至42公斤左右,效率领跑全行业。

制造业是天津工业的底色,2024年底,《天津市人工智能赋能新型工业化实施方案》《天津市制造业数字化转型实施方案》等文件先后印发,围绕“点、线、面”三个层次推进制造业数字化转型。“点”上打造数字化智能化转型标杆,计划2025年年内新培育10家5G全连接工厂;“线”上推动产业链供应链数字化升级,支持原材料、消费品、装备制造等重点行业建设行业工业互联网平台;“面”上推动重点集群和园区数字化转型,搭建数字化转型公共服务平台,培育不少于3个“工业互联网+主题园区”。

目前,天津已构建智算规模超过1万P的数字底座,引入华为、G7易流等企业帮助本地制造企业实现数字化改造,全市累计培育智能工厂和数字化车间400个,其中9家入选国家首批卓越级智能工厂。

特色化支持,培养壮大战略性新兴产业集群。在太空轨道上,云遥宇航的46颗商业气象卫星,以一个半小时绕地球一周的速度,对全球气象情况进行扫描。未来,这家天津企业组建的商业气象星座卫星数量将达到90颗。

天津战略性新兴产业不断壮大形成规模效应,是云遥宇航得以受益的重要原因。数据显示,天津航空航天产业已形成包括飞机、直升机、无人机、运载火箭、卫星及大型航天器等5个领域,规模以上重点企业50余家。2024年,天津航空航天产业链增加值增速达到26%。

新兴产业,是新质生产力的典型代表。天津聚焦核心产业优势,将政策及资金力量导向已有一定产业基础的新兴领域,通过特色化支持加快新兴产业壮大步伐。

今年,《天津市推动制造业高质量发展若干政策措施实施细则》修订印发,对集成电路、生物医药、新能源等12个产业推出特色化政策。此外,天津还对重点领域专门出台了专项支持政策,如《天津市全链条支持生物医药创新发展的若干措施》在注册审批进程上,争取试点政策落地,提升药械检测能力,压缩时限……

多元且灵活的举措下,一批新兴产业企业逐渐蔚然成林。天津市统计局数据显示,2024年,天津战略性新兴产业增加值占规上工业比重已达40.7%。今年上半年,天津规上高技术制造业增加值占比16.4%,同比提高1.7个百分点。

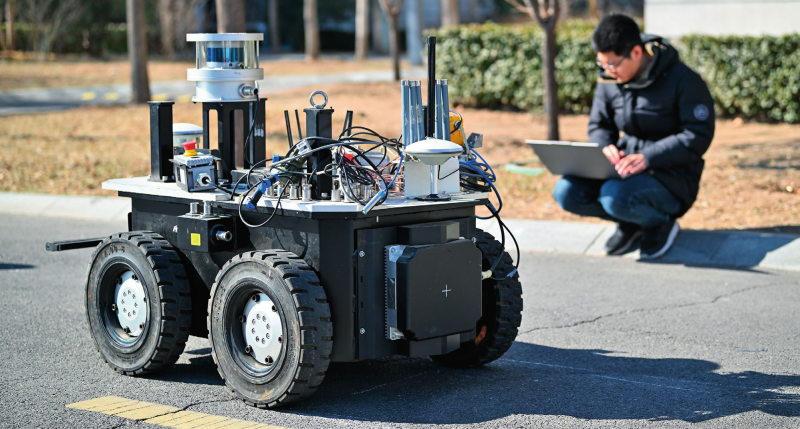

强化基础研究,超前布局未来产业。脑机交互与人机共融海河实验室里,工作人员头戴装有国产芯片的脑电极帽,身负装有主控模块的小“背包”,用意念操控佩戴在手腕上的“第六指”,顺利完成抓握、放置小球等精细任务。这款手指穿戴设备叫“神工-灵犀指”,可以帮助脑卒中患者精准康复训练。

将目光聚焦于前瞻布局和原始创新,天津依托海河实验室、国家超算天津中心等一批科研创新平台,不断强化基础研究,聚焦生物制造、脑机交互、人工智能等前沿领域,以技术供给拉动资本关注和产业集聚。

2024年3月,天津市工信局组织制定《天津市未来产业培育发展行动方案(2024—2027)》,将实施创新引领、强基助推、产业集聚、场景驱动、金融赋能、人才支撑等系列工程,建设10家左右未来产业重点实验室、未来产业研究院、未来产业创新中心等重大创新平台,推动50家左右创新领军企业向未来产业布局,新增50家未来产业领域专精特新“小巨人”企业。

数据显示,天津7家海河实验室目前已孵化近100家企业。围绕脑机交互、生物制造、细胞与基因治疗等优势领域,天津组织滨海高新区、经开区、保税区以及武清区创建了首批4个未来产业先导区。天津市工信局副局长杨冬梅说,4个先导区将在未来产业细分赛道,为培育新质生产力、推进新型工业化提供动力源泉和产业支撑。

善为京津同城发展

争生产要素创新性配置之先

北京华信泰科技股份有限公司是一家芯片原子钟生产企业,2023年在信创产业聚集的天津滨海高新区的工厂投产。当时,同在滨海高新区的中海油服公司,正需要芯片原子钟用于海底勘探,由此成为华信泰的首个客户。双方联合研发,很快突破了水下5000米深度连续作业3个月以上等技术难题。

京津同城化发展,使两座直辖市的资源要素配置效率得以提升。

一体化布局产业合作,促协同创新提质增效。今年6月,北京航空航天大学交通科学与工程学院院长杨世春登上天津市科学技术奖励大会的领奖台,他与天津方面的合作已经进入第16个年头。

面对新能源汽车的里程焦虑、电池寿命焦虑、电池安全焦虑三大问题,2009年起,杨世春与中汽新能(天津)电池科技有限公司进行校企联合攻关。“从0到1”的原始创新,是在北京完成的。“从1到N”的大规模应用阶段,是通过天津企业完成的。现在,相关合作研发成果已应用于20余家新能源汽车及动力电池龙头企业。

京津两地一体化布局产业合作,天津深挖配套潜力,与北京共建生态、共谋增量——

合力赋能科创载体,滨海—中关村科技园探索建立京津股权合作和利益共享发展新模式,京津中关村科技城局部区域纳入天开园空间布局,打通两座城市、两座园区资源要素的关键节点;共促产业成龙配套,精雕集团等北京工业母机链主企业在津投资布局,一批天津汽车零部件企业融入北京奔驰、北京现代等整车厂商供应链体系;打造项目对接平台,天津常态化举办“京津产业握手链接洽谈会”,组织“京津智算产业交流会”等产业沙龙活动……

数据显示,2024年,北京流向津冀技术合同成交额达843.7亿元,同比增长12.7%。天津与京冀联合建设全国重点实验室达12家,京津冀国家技术创新中心与天津共建的技术创新平台累计达13家。

全链条“共引共用”,助人才结构优势互补。2025年初,从事前沿半导体材料技术等领域研究的青禾晶元半导体科技集团,从北京来到天津,新工厂达产后预计年产值近15亿元。

企业创始人母凤文表示,天津的人才结构与企业“装备制造+工艺服务”双轮驱动战略十分吻合,天津既有大量科研人才从事研发,也有制造领域的高技术人才支撑生产。

天津科研人才充足,以化工领域人才为例,仅天大化工学院和南开大学化学学院每年的各类毕业生就有近3000人。天津还是全国唯一的国家职业教育“双创示范区”,现有高职院校23所、中职学校42所,践行“双师型”“现代学徒制”等工学一体化特色教学模式。

天津市科学技术发展战略研究院工程师周元认为,相较而言,天津更侧重培养产业应用型人才,可缓解北京的技能人才供给压力。

在天津滨海新区,当地持续巩固“技术研发在京、应用转化在滨”模式,通过建设火炬科技成果产业化(京津冀)区域中心,加强与北京怀柔科学城人才合作,实现人才共引共育、平台共建共用、服务互认互通。

此外,天津还专门围绕京津重点合作项目出台人才政策。如聚焦天津和中国电子共同打造的天津软件园,天津市人社局出台《关于支持天津软件园人才队伍建设的若干措施》,明确“高技能人才最高50万元奖励资助”“民企设立博士后科研工作站30万元建站资助”等。

如今,天津逐渐构建起“引、育、用、留”的全链条人才生态,其中最具代表性的是“海河英才”行动计划,自2018年5月实施以来累计引进人才50万人,平均年龄31.8岁,其中战略性新兴产业人才占比26%,为天津高质量发展注入强劲动能。

扎实推进“十项行动”,提要素创新配置效能。去年10月,中国资源循环集团有限公司在天津成立,这是落户天津的首家以循环经济为主营业务的央企,展现出强劲的发展势头。目前,集团面向全国省会城市开通的手机安全回收处置体系已搭建,同时宣布成立9家子公司,不断推进专业化整合进程。

天津发挥空间资源比较优势吸引国家重大项目在津布局。2024年,天津市场化引进北京疏解功能资源在津新设机构1981家,落地项目425个、总投资1896.1亿元,其中84家中央企事业单位在津落地项目223个、总投资1269.99亿元。

从搭建京津冀产业链供应链大会等重大平台,到推动成立京津冀汽车供应链、智能制造装备、氢能等产业联盟,从六条共建产业链联合攻关,到共同投入3000万元实施京津冀基础研究专项合作……天津锚定“一基地三区”功能定位,扎实推进京津冀协同发展走深走实行动、制造业高质量发展行动、港产城融合发展行动等“十项行动”,强化央地、区域规划协同,在京津同城化发展过程中不断提高要素创新配置效能。

天津市发改委数据显示,截至2024年底,京津两市协同办联合推动京津同城化发展超过86项重点任务落实落地,涉及科技创新协同、产业体系融合、交通一体化建设等六个主要方面。

从百年工业积淀中汲取智慧,于新时代科创浪潮中勇立潮头,秉持“勇争先、善作为”的精神指引,天津发展新质生产力的实践渐入佳境,努力为中国式现代化谱写新的篇章。(采写记者:丁锡国 李鲲 郭方达 杨文)

(《瞭望》2025年第45期)