科技日报记者 洪敬谱

“特别可喜的是,一批四川造标志成果由实验室走向生产线。”3月7日,在十四届全国人大三次会议四川代表团开放团组会议上,四川省委书记王晓晖代表表示。

一年来,四川在科研成果硕果累累:在国际上首次研制出氮化镓量子光源芯片;全球首颗AI大模型科学卫星在山东海阳搭乘捷龙三号运载火箭成功发射入轨;全球最大的26兆瓦级海上风电机组下线;新型航空发动机涡轮叶片等重大成果实现转化……

标志性成果的频出,与四川省委、省政府高度重视科技创新密不可分。“我们强化创新策源地功能,统筹20亿元实施6个重大科技专项,前瞻布局低空经济、商业航天、人形机器人、生物技术等25条产业新赛道。”王晓晖说。

六大优势产业和高技术制造业、绿色低碳优势产业增加值分别增长6.9%、8.4%、10.2%;人工智能、生物技术、无人机、核技术应用等新兴产业增加值均超过20%;国家先进制造业集群增至5个,国家高新技术企业新增1200户,总量达到1.8万户……对此,王晓晖自豪地说:“四川在全国科技和产业版图中的地位更加凸显。”

此外,优质的科研平台和坚实的工业基础为科技成果转化提供动能。在工业方面,四川拥有全部41个工业门类,31个制造业大类。在资源能源方面,四川省水电总装机数量达1亿千瓦,位居全国第一。

四川是我国改革开放的重要策源地,改革开放40多年来,四川以农业改革破题起步,逐步从一个欠发达的农业省份,发展成为西部经济发展的重要引擎。

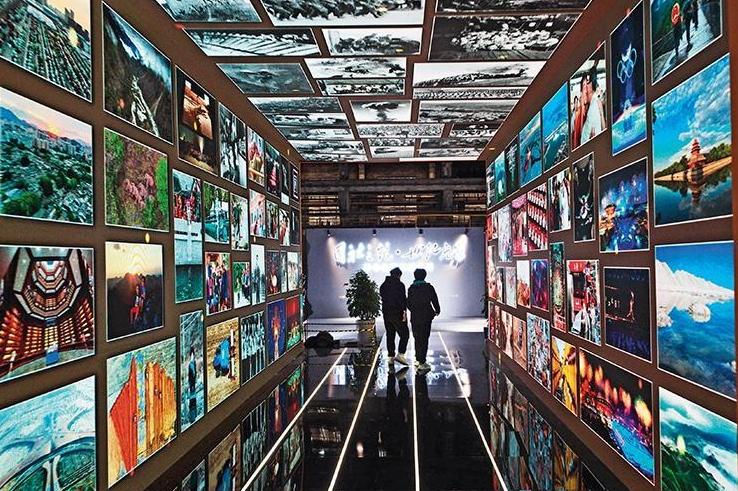

“借此机会,诚挚欢迎各位记者朋友多到四川来采风,感受天府之国的别样精彩,体验中国式现代化的万千气象。” 王晓晖说。