杜再江 科技日报记者 何星辉

“这份荣誉,属于贵州千千万万的桥梁建设者。”郭吉平说。

4月28日,在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上,郭吉平作为全国劳动模范受到表彰。

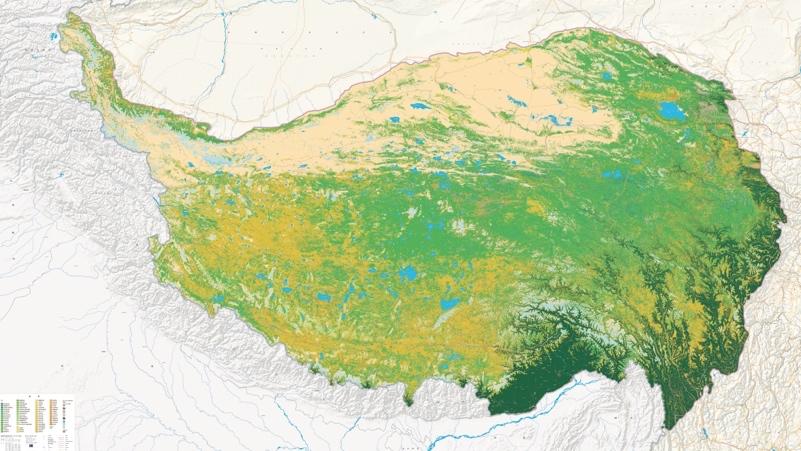

在群山万壑的贵州,拥有世界前100座高桥中的45座,被誉为“世界桥梁博物馆”。

身为贵州交通山区峡谷桥梁建造技术团队成员、贵州交通投资集团有限公司科技发展部副主任,从业18年,郭吉平先后参与修建了北盘江大桥、花江峡谷大桥、木蓬特大桥等20余座桥梁,在为贵州人民搭建致富之桥的同时,也为国内外桥梁建造提供了宝贵的“贵州方案”。

“首创”背后的敢为人先

“敢于跨越‘雷池’,打破条条框框的束缚,打破惯性思维的枷锁,才能创造出属于自己的东西。”郭吉平说,正因为敢为人先,贵州桥梁才创造出那么多“第一”。

2012年,贵州木蓬特大桥因地质、环境等原因,将预制吊装工艺改为挂篮悬臂浇筑。这在当时,是一件看似不可能完成的任务,因为国外采用此类方法施工的拱桥,都是上世纪70年代至90年代的修建工艺,适应不了现代建设的要求,而国内只有一座拱桥采用挂篮悬臂浇筑施工,可供借鉴的资料十分有限。

施工难度大、工艺复杂,但难不倒郭吉平。一笔一画、全神贯注,从挂篮工艺的构思到图稿设计,郭吉平整整奋战了122天。历经17次改稿优化,摞起来比桌子还高的图纸,让郭吉平累得手腕腱鞘囊肿,住进了医院。

让郭吉平欣慰的是,他与团队一起独创的倒挂式三角斜爬挂篮工艺成功问世,填补了贵州拱桥施工工艺空白,在国内属首次应用。

在建设世界级工程——北盘江大桥时,经过十几个方案的推演,郭吉平所在的建设团队建成了“世界第一”跨径钢筋混凝土梁式桥。为提高混凝土梁式桥跨越能力,建设团队首创“空腹式”预应力混凝土连续刚构,改变了梁式桥梁传力路径,把预应力混凝土梁式桥跨径从200米提高到350米,攻克了大跨径钢筋混凝土梁式桥跨中下挠、开裂等世界性难题。

让“菜单式”造桥成为可能

“创新就是生产力”。

走进郭吉平劳模和工匠人才创新工作室,“创新”二字设计相当抢眼。从一线技术员到负责项目的总工程师,再到成为我国交通运输行业专家库的专家委员,创新意识贯穿着他的整个职业生涯。

近年来,“基于北斗定位系统的智能化缆索吊安装技术”“箱型拱桥悬臂浇筑施工技术”等科技攻关,让郭吉平和团队积累起了丰富经验,解决了行业领域不少“卡脖子”技术难题。

“施工单位的科研有别于科研院校,要沉入施工一线,在解决问题的过程中融入创新思维。”多年来,郭吉平的身影频繁穿梭于20多座“世界前100高桥”的建设现场,他所负责的工程交工验收合格率及竣工验收优良率均为100%,他将工作心得、心路历程等一一记录在册,形成高达3米的笔记。

山区峡谷如何更加高质量、高效率造桥?郭吉平有着自己独特的见解和认识。“贵州山区造桥和平原地区造桥区别很大,从设备、地质、环境、成本多方面考虑,平原造桥的思路在贵州山区根本行不通。”为此,郭吉平提出了“菜单式”造桥的理念。

以“拱”为基础通用桥型,满足30米至1000米跨度桥梁,通过模块化、标准化的设计方式,实现桥梁的快速建造和个性化定制。用郭吉平的话说,未来的桥梁建设应该像点菜一样简单,项目工程根据桥梁建设需求,选择不同的桥梁类型、风格和配置,通过大数据AI,精准测算,将桥的整体架构细分为多个小型结构,工厂式生产,并且可以进行现场安装。

“‘菜单式’造桥不仅具有成本低、效率高、工期短、环保等优点,还能弥补普通桥型设计盲区,使桥结构更加轻型化。”郭吉平说,他愿意为此继续努力攻关。