科技日报记者 赵汉斌

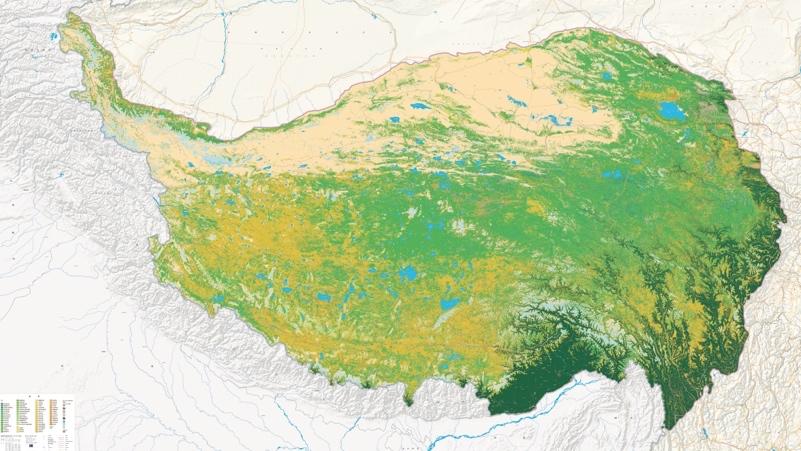

在云南省玉溪市易门县的高原蓝莓基地,55岁的企业家沈国华身后,有一张云南地形图。从最北海拔6740米的梅里雪山,到最南端海拔76.4米的红河谷地,峻岭江河,一目了然。

“以前我们一家企业,就一个基地。现在我们结合云南地理、气候多样性的特点,实现产业多点布局,一年四季花果不断!”昆明美天娇种苗有限公司总经理沈国华说。近年来,企业突破“做大一基地”的惯性思维,把5个子公司和种植基地,布局云南南北高低各类型地理气候带上,形成互补发展的格局。

云南,这个拥有中国50%以上高等植物物种的“生物王国”,正经历一场静悄悄的产业革命。截至2024年底,云南花卉全产业链产值突破1200亿元,鲜切花产销量连续29年全国第一。其中自主品种占比突破10%,为全球最大鲜切花生产基地注入“中国芯”。蓝莓、咖啡、坚果、茶叶等特色经济作物种植面积和产量稳居全国第一,重点产业全产业链产值突破2.7万亿元。

气候多样性,搭起云南“花果阶梯”

云南省地势北高南低,呈阶梯状分布。北部横断山区年均温低于10℃,冬季严寒;南部元江、澜沧江等干热河谷地带海拔不足1000米,属热带季风气候,年均温超21℃,终年无霜,干湿分明。

“7种温度带、16种气候类型交织和‘一山分四季’的垂直气候带,让云南成为全球罕见的‘天然实验室’。”沈国华说。

走进海拔1570米的云南省玉溪市易门县龙泉街道罗所社区林士桥村,这里已成为该县最大的连片蓝莓和花卉种植基地。240余亩花卉大棚里康乃馨、洋桔梗次第盛放,工人正在大棚里栽种菊花苗;西面100亩区域,饱满的花香型蓝莓果实缀满枝条。不宽的入村道路上,花商、果商车辆往来不绝。这座即将规划为450亩的种植基地,是云南花果经济的一个缩影。

“我们以昆明市嵩明县为母体,形成向玉溪市的易门县、红塔区、元江县辐射的网络”。沈国华介绍,夏秋季节,每天可以采收35万枝康乃馨、20枝菊花,畅销俄罗斯、日本、韩国;冬季,地处干热河谷的元江基地,便可以“接力”,不仅产品能持续满足市场需求,也让企业发展更稳健、职工就业更安心。

想到这个策略的,并不只有沈国华和“美天娇”姊妹企业。近年来,垂直气候带还催生出云南的“花果阶梯”:海拔1800米的宜良县冬草莓比平原早上市两个月,每公斤价格高出15元;海拔2400米的东川区高山杜鹃基地,利用昼夜温差培育出花瓣更厚实的品种,成为欧洲高端园林市场的宠儿。

在滇南的红河州,春早夏长冬迟、光照充足和雨量充沛的气候特点,为发展水果产业提供了优越的自然条件,蒙自、建水等地蓝莓种植规模已超过10万亩;在普洱市孟连县,牛油果种植面积达12.07万亩;在昭通市昭阳区,苹果面积已超50万亩……这些产业,已成为当地区域发展的支柱。

此外,云南核桃种植面积稳定在4300万亩左右,澳洲坚果面积420万亩。茶叶产业方面,云南茶叶产量已增至58.62万吨,同比增长5.28%,约占全国总产量的15.67%,稳居全国首位,覆盖普洱市、西双版纳州、临沧市等8个州(市)下辖的30个县域。

科技支撑,设施农业高效农业迅猛发展

科技赋能,让云南高原特色农业产业正实现从传统种植到智慧农业、设施农业、高效农业的转型升级,推动产业“破圈”发展,实现价值链升级。

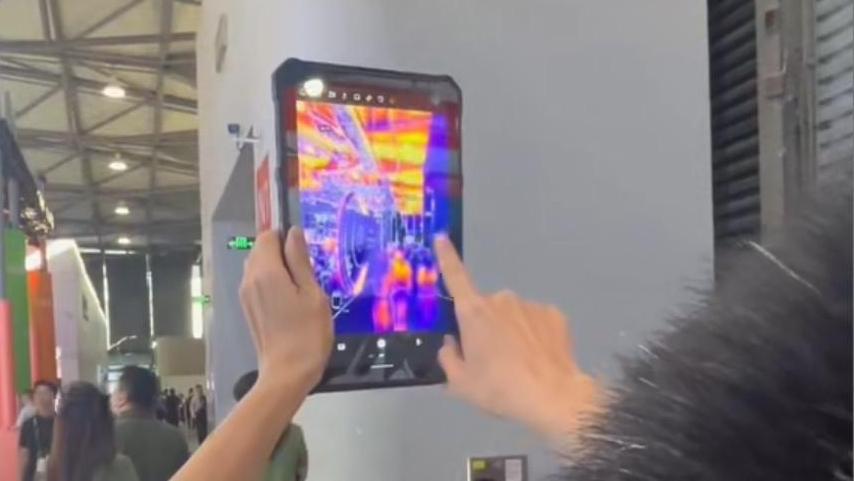

“‘科技’+‘设施’,是我们各个基地迅速壮大的‘法宝’。”沈国华边说边带着记者走进位于易门县的蓝莓种植基地,这里智能温室、水肥一体化灌溉系统,只是标配。蓝莓的无土高效种植和精准管理,技术和优质的种苗是关键。

“基于先进的种植技术积淀和对土地的深厚情感,我们去年试种了4万株花香型蓝莓,今年就进入挂果期,每株产果3公斤;明年进入盛果期,可每株采收6公斤鲜果!”昆明美天娇种苗有限公司总经理普宏荣告诉记者,从花圃向果园的“逆袭”,不仅见收益快,可减轻企业前期设施投入的压力,“花+果”并行,也增强了企业抗风险的能力。

云南临沧坚果,堪称“一枝独秀”。2024年,临沧市坚果全市产业链产值预计达到101.54亿元,同比增长近150%。“通过引进院士专家,我们重点攻克了‘落头开心’修剪技术、蜜蜂授粉技术、水分管理技术等多项技术,通过修剪树冠和疏枝,改善了树体的通风透光条件,进而提高了授粉率和坚果生长速度。”临沧市科技局负责人向记者介绍。

2024年,云南高标准农田面积突破4000万亩,设施农业、高效农业成为趋势。科技赋能,不仅提升了云南高原特色农业的生产效率和产品质量,还推动了产业链的延伸和价值链的升级。以蓝莓产业为例,玉溪市积极推动蓝莓产业“接二连三”融合发展,加大对蓝莓加工企业的扶持力度,开发蓝莓果汁、果干、果酒、果酱等系列产品,延长了产业链,提高了产品附加值。

种业创新,让云南花果经济自主可控

近年来,科技持续赋能云南种业创新,为高原特色产业发展注入了新动力。

“菊花种质资源的保有和持续创新,是我们的优势,也是企业发展壮大的根基。”普宏荣向记者介绍,通过20余年攻坚,昆明美天娇种苗有限公司通过菊花远缘杂交和芽变育种等技术,培育出抗病性强、花期长的系列菊花品种,年生产菊花插穗种苗达到8000万枝。

“我们长期从事菊花、康乃馨等花卉出口贸易。‘美天娇’的切花之所以受到国外客户的欢迎,我认为这得益于种业自主可控,才能产出大小、花色、花期品质稳定的产品。”上海尼法贸易有限公司总经理廖婷婷告诉记者。

记者从云南省农业科学院花卉研究所了解到,近年来云南省农业科学院花卉研究所通过分子生物技术和基因组学研究,培育出456个自主知识产权月季新品种,其中国风月季“赤子之心”因融合中式审美,成为杭州亚运会官方颁奖用花。

“多年来,我们构建起科企融合育种体系,利用先进技术突破种源‘卡脖子’难题,推动自主品种市场占有率提升。”云南省农业科学院花卉研究所副所长邱显钦介绍。

在楚雄州姚安县,该所与政企携手,建成种苗研发中心实验室,自主研发切花月季新品种18个,配套智能环境控制系统实现绿色生产,带动全县花卉综合产值达18亿元。云南省农业科学院数据显示,仅花卉领域,云南自主培育新品种数量占全国70%以上。

水果产业中,佳沃集团联合中国农科院构建蓝莓分子设计育种平台,研发的“怡颗莓”系列实现亩产提升3倍,目前推广面积突破10万亩,跃居全国第一;中国农业科学院柑桔研究所与玉溪市华宁县合作开发的柑橘脱毒种苗技术,使当地柑橘黄龙病发病率从30%降至5%,打造出“华宁柑桔”国家地理标志产品。

依托云南省农科院茶叶研究所的基因组学研究,云南省成功培育出全球首例高花青素含量的“紫鹃”茶树品种,以此开发的紫娟茶单品年销售额破亿元;勐海县通过航天诱变育种技术选育的“云抗10号”品种,使普洱茶亩产提高40%,支撑云南茶叶综合产值达1380亿元。

(科技日报记者 赵汉斌 摄)