科技日报记者 马爱平

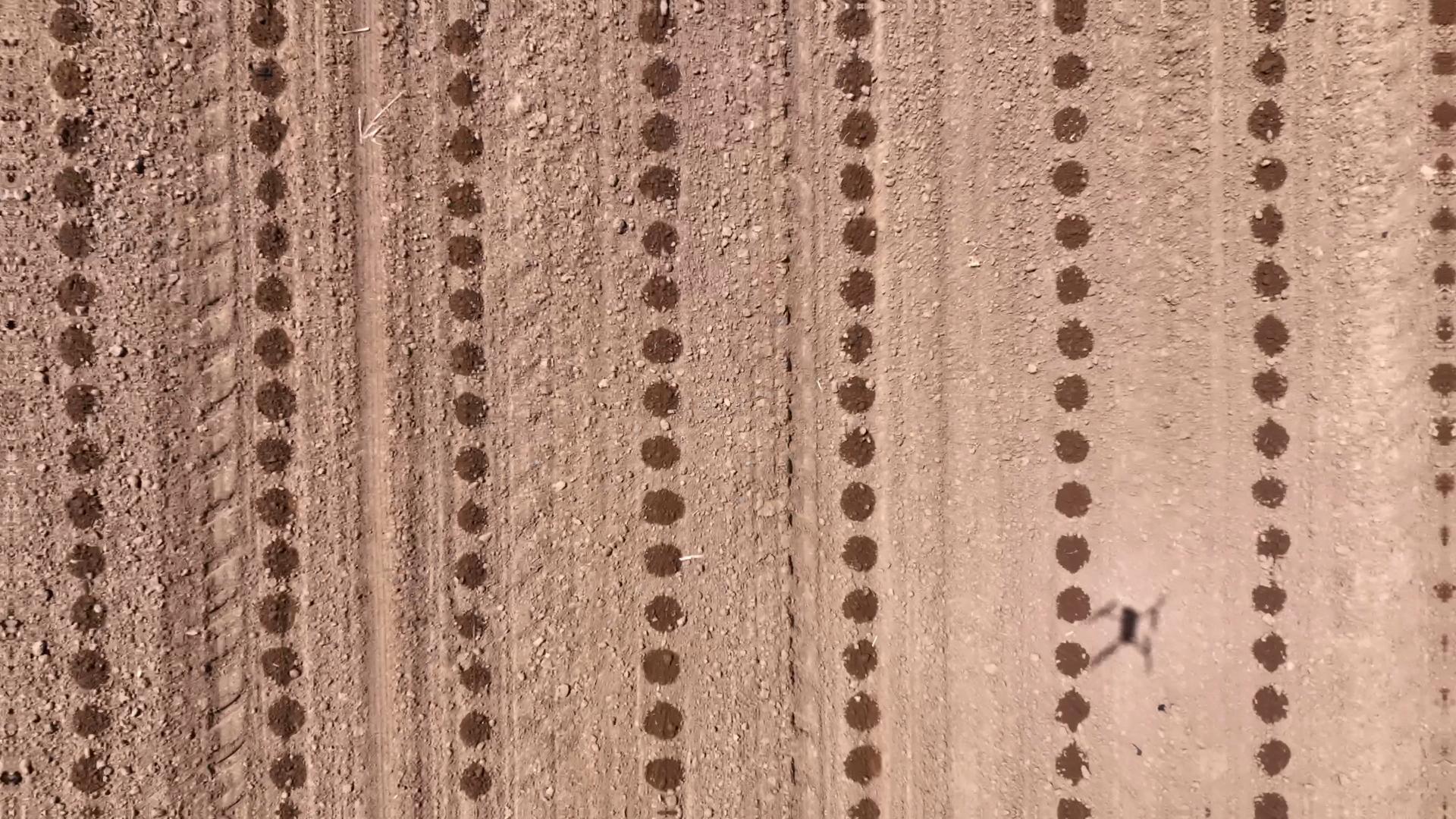

春耕时节,农忙正酣。眼下,在内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗,春玉米播种正有序展开。田间地头,带有北斗导航的农机正在精准作业,滴灌带沿垄铺设,如毛细血管般密布田野,智能灌溉系统精准调控水肥用量,绘就一幅科技感十足的春耕图景。

今年的中央一号文件强调,深入推进粮油作物大面积单产提升行动。进一步扩大粮食单产提升工程实施规模,加大高产高效模式集成推广力度,推进水肥一体化,促进大面积增产。

作为国家粮食主产区之一,内蒙古占全国耕地面积的8.97%,居全国第二位。2024年全区粮食作物平均亩产达779.7斤,总产量首次迈上800亿斤新台阶,达到820.1亿斤。当地农田集中连片、光热资源充足,具备进一步挖掘单产潜力的广阔空间。

自2018年起,内蒙古达拉特旗、土默特右旗等区域,逐步系统引入节水灌溉、高产密植、智能农机、数字化管控等现代农业要素,着力打造高标准、规模化、绿色化的“吨粮田”样板。

在内蒙古达拉特旗东南58公里的侯家营子村,万亩玉米“吨粮田”试点春耕正全面展开。田间地头,滴灌带沿垄铺设精准到位,智慧农机穿梭作业,一粒粒玉米种子正被精准送入土中,中化农业MAP(现代农业技术服务平台)农艺师在远程系统上实时监测、科学调控——一套集成化、智能化的农事作业体系正在有序运行。

侯家营子地处黄河“几字弯”地带,年均降水量不足340毫米,灌溉节水,是这里农业生产绕不开的“底线”。立足内蒙古水资源利用现状,侯家营子示范农场在“种得准、管得精”上下足功夫,大力提升节水能力。春播一开始,播种机、滴灌带协同运行,种子落入田间后,灌溉“紧随其后”。

侯家营子农场率先引进国际先进滴灌系统,结合MAP创建的玉米灌溉决策模型,在北方规模化农田中率先实现小流量精准灌溉,被农户形容为“埋在地里的毛细血管”,能定时定量将水送到作物根部,精准实现“不多不少、滴得正好”。

该农场的农艺师利用MAP智农软件,播前绘制“养分地图”,为每块田定制施肥方案,确保苗齐苗壮。进入拔节期后,MAP管理团队结合墒情、苗情和天气变化,动态调整水肥补给节奏;关键阶段还叠加“一喷多促”精准调控技术,精准补充微量元素和调节剂,为玉米稳产增产提供充足养分支撑。此外,农户也能随时在手机上查看作物状态。“有了预警提示系统,地里缺啥、该干啥,一看数据就明白。”侯家营子村村民付来忠说。

“一亩地浇多少水、施多少肥,不是凭经验拍脑袋,而是数据在说话。”MAP农艺师陈玉亮打开线上智慧农业平台介绍,平台基于多年服务农户积累的数据模型,结合土壤墒情、天气变化、苗情动态等信息,给出每块田该浇多少水、何时浇、怎么管的精准建议,“以往浇一亩地得三四百立方米水,现在只用两百多。”

MAP鄂尔多斯区域经理张帅介绍说,2024年高产示范农场玉米亩产达到1016公斤,比周边农户平均高20%左右。同时,每亩用水量仅为238立方米,节水160立方米左右,在增产的同时节约了紧张的水资源。

单产提升的技术就像一把“金钥匙”,打开了更多类型农田的丰收粮库。

包头市的土默特右旗位于黄河沿岸引黄灌溉区,土地盐碱化较普遍,很大程度上制约着农业生产发展。在精准灌溉的成功经验上,土默特右旗将MAP单产提升方案应用到了中轻度盐碱地上。

土默特右旗副旗长高俊峰表示,盐碱地有较大的增产空间,包头市多年来以推进盐碱耕地综合利用试点为抓手,强化集中连片示范,促进盐碱化耕地边种植边改良,提升粮食生产能力。在土默特右旗应用的盐碱地单产提升技术,为区域撬动土地产能提供了可复制推广的模式。

(受访者供图)