科技日报记者 赵汉斌

在生活中,塑料无处不在:从购物袋到快递包装,它给生活带来便利的同时,也造成了严重的污染问题。近年来,塑料废弃物对生态环境的影响成为全球关注的焦点。为应对这一日益严重的问题,联合国推动了《塑料污染条约》的出台,旨在通过全球性的合作来减少塑料垃圾,推动更可持续的塑料污染解决方案。

长期以来,中国科学院昆明植物研究所山地生态系统研究中心(以下简称“昆明植物研究所山地中心”)的科研人员,针对“植物—土壤”系统中塑料废弃物的生态环境效应及代谢命运展开了深入研究,并取得了一系列新进展。“这些成果能让我们更清楚地认识塑料污染,也为解决污染问题提供了新方向。”昆明植物研究所研究员许建初介绍。

小粒径微塑料危害大,加剧生态变化

塑料废弃物在环境中会逐渐分解成微小的颗粒,也就是微塑料。如今,微塑料污染几乎无处不在,海洋、陆地、大气,就连偏远的青藏高原都没能幸免。“而且,在农业生产中微塑料还能通过不同形式的农业管理措施和植物的吸收进入植物—土壤系统。”昆明植物研究所沙希德·伊克巴尔博士介绍,但是,它在这个系统中不同类型和粒径的微塑料会产生怎样的生态效应,之前并不十分清楚。

为此,山地中心的科研人员开展了一项田间实验,专门研究不同粒径和类型的微塑料对玉米—土壤系统的影响。他们选择粒径为75微米、150微米、300微米的聚乙烯和聚苯乙烯微塑料进行实验。

“实验结果令人担忧。”沙希德·伊克巴尔说,研究发现,粒径最小的75微米聚乙烯微塑料对土壤和作物的危害最为严重。在土壤方面,它让土壤中的有机碳和有机氮含量下降了1%—1.5%。同时,每千克土壤中二氧化碳的排放量增加了88.55毫克,氧化亚氮排放量增加了每千克1.01毫克,这使得土壤的全球增温潜势提升了177%。

为什么会这样呢?原因是微生物代谢活性增强,氮循环也加快了。相比之下,聚苯乙烯微塑料的影响就比较弱,而且大粒径的微塑料负面影响也更小。

在作物生长方面,75微米聚乙烯微塑料处理过的玉米,种子发芽率降低了48%,植株高度减少了30厘米,生物量和谷物产量下降了一半。扫描电镜观察发现,微塑料能通过根系吸收并转运到茎叶组织。它可能是通过物理损伤根系,或者改变土壤的疏水性,间接抑制了作物的生长。

进一步分析发现,微塑料的负面影响和它的粒径相关。“小粒径微塑料的表面积大,和土壤微生物、养分的接触面积也就大,这样一来,碳氮流失和激发效应就更严重。”昆明植物研究所研究员李云驹如是解释,他们还发现,聚乙烯疏水性比聚苯乙烯高,更容易引起微生物群落的改变和酶活性的变化。

“这项研究首次在田间尺度证实,微塑料污染可能通过‘土壤—作物—气候’的正反馈调节,加剧全球变化的影响。”许建初介绍,随着环境中的大粒径微塑料逐渐降解成小粒径颗粒,生态风险还会持续升级。

国际期刊《危险材料杂志》近期发表了相关研究结果,这也为评估农业微塑料污染的影响提供了关键证据,也提醒人们要优先管控小粒径聚乙烯类微塑料的排放。

真菌降解塑料有潜力,探索污染治理新途径

除了探究微塑料带来的危害,科研人员还关注不同类型塑料污染物在“植物—土壤”系统中的“归宿”,也就是塑料的生物降解问题。

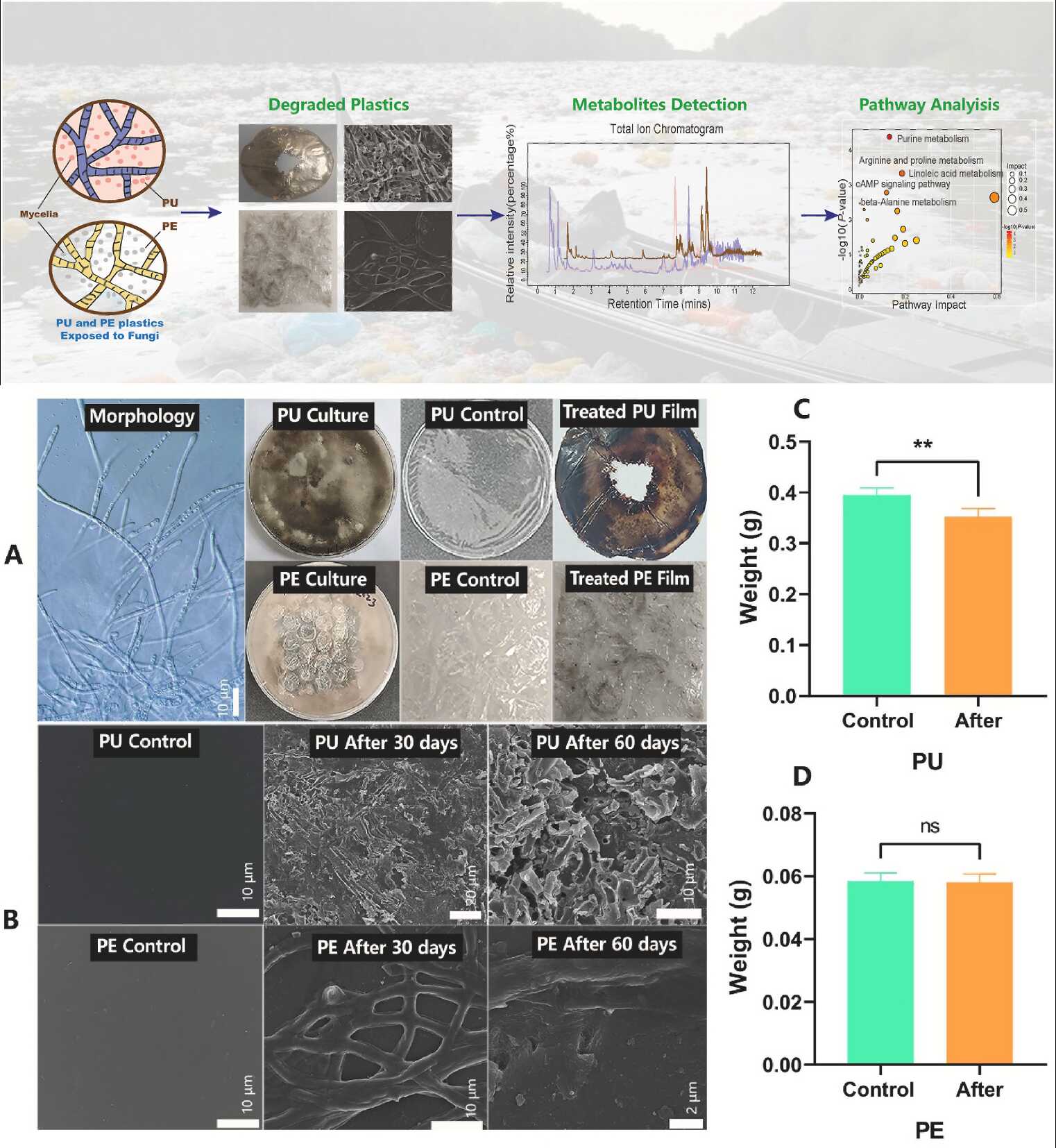

“塑料污染对生态环境威胁很大,传统处理方法效率不高,微生物降解的潜力还没有被充分挖掘。”昆明植物研究所副研究员桂恒说,研究团队从不同的“植物—土壤”环境中,持续尝试筛选降解塑料的微型真菌,并把目光锁定在一种名为“伊朗毛色二孢菌”的真菌上。

这种真菌对聚氨酯和聚乙烯的降解能力如何?其代谢响应机制又是怎样的呢?

“在60天的真菌培养试验中,我们持续观察了不同塑料的重量损失、分子量变化和表面形态变化。”桂恒介绍,他们还通过非靶向代谢组学分析了真菌接触聚氨酯和聚乙烯后的差异代谢物,并检测了关键酶的活性。

实验结果显示,这种真菌对聚氨酯的降解效果比较明显,60天内就能让聚氨酯薄膜的重量减少11.05%,分子量降低19.10%。这主要是因为真菌能分泌水解酶,攻击聚氨酯分子中的酯键。而聚乙烯由于碳—碳骨架结构稳定,经过真菌降解后,重量仅损失了0.53%。

此外,代谢组学分析还发现,聚氨酯处理激活了酶合成、三羧酸循环中间体和营养摄取等代谢通路,聚乙烯处理则诱导了氧化应激、抗氧化活性和膜完整性相关通路。

“通过研究,我们还找到30种共同上调的代谢物,这些代谢物可能在提供碳氮源、促进酶合成方面发挥重要作用。”论文的第一作者、昆明植物所博士研究生雅各布・埃亚利拉说。

日前,《国际生物降解与生物分解》期刊发表了这一研究结果。新的研究,不仅揭示了真菌降解塑料的分子机制,还为开发基于真菌的微生物修复技术提供了理论依据和潜在靶点,为缓解全球塑料污染危机提供了“基于自然的解决方案”。

“在持久的研究中,一方面让我们看到了微塑料在‘植物—土壤’系统中的危害;另一方面也为我们用科学方法解决塑料污染问题提供了新方向。”许建初认为,未来,团队还将继续深入研究,进一步探究微塑料长期老化过程中的变化,以及开发更有效的塑料污染治理方法。