科技日报记者 陆成宽

记者7日从中国科学院金属研究所获悉,来自该所等单位的科研人员成功研制可漂浮二氧化钛材料。该材料可以在光照下分解塑料,在不用酸碱溶液预处理塑料的情况下,其分解塑料袋、保鲜膜等常见塑料的效率比传统材料提高了几十到上百倍,创造了中性条件下塑料分解效率的新纪录。更重要的是,该材料分解废塑料后所得产物中四成为乙醇。相关研究成果发表于《自然·通讯》杂志。

塑料广泛应用于包装、医疗、航空航天等各领域。然而,目前全世界塑料垃圾总量已达到64亿吨,严重威胁环境安全和人类健康。如何处理这些废弃塑料,已成为全球难题。在此背景下,科学家研发出光催化分解塑料技术。该技术能通过光照射半导体光催化材料,把废弃塑料变成有用的化工原料。

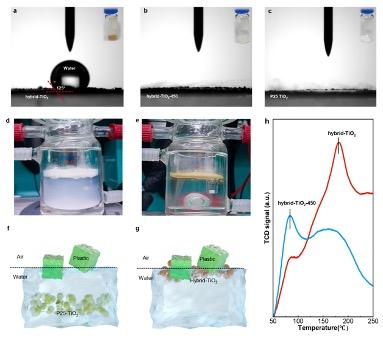

二氧化钛是一种常用的半导体光催化材料,在光照下能产生具有塑料分解能力的羟基自由基。这些羟基自由基就像“分子剪刀”,可以剪断塑料的分子链。“但是,羟基自由基存在明显短板:它们的存活时间仅有亿分之一秒量级,有效作用范围仅在10—100纳米之间。短寿的自由基难以有效抵达塑料制品表面。”论文通讯作者、中国科学院金属研究所研究员刘岗说,因此人们不得不先用强酸或强碱溶液对塑料进行腐蚀处理,以增强光催化材料与塑料的接触效果,但这一预处理环节消耗了整个降解过程85%的成本。

在这项研究中,科研人员突破传统思路,通过给二氧化钛披上一层“防水战甲”,成功让它漂浮在水面上。相较传统二氧化钛,可漂浮二氧化钛有两个新功能:一是让阳光、氧气、光催化材料和塑料实现零距离接触,突破了原本光催化材料与塑料间的接触屏障;二是可以利用寿命更长的超氧自由基,其寿命长达1毫秒,能充分切断塑料分子碳链。

刘岗表示,新型二氧化钛改变了以往光催化分解塑料需要先通过强酸强碱预处理的模式,能显著降低废弃塑料处理成本,为废弃塑料处理提供了新方案。