科技日报记者 何亮 通讯员 段容惠 王娅 谢杰

“我小时候,这座大楼就‘烂尾’在这里。没想到,搁置20多年的工程还能继续完成建设,也算见证历史了。”作为土生土长的成都人,居民邓女士亲眼见证一座大楼从“废弃”到“重生”的蝶变。

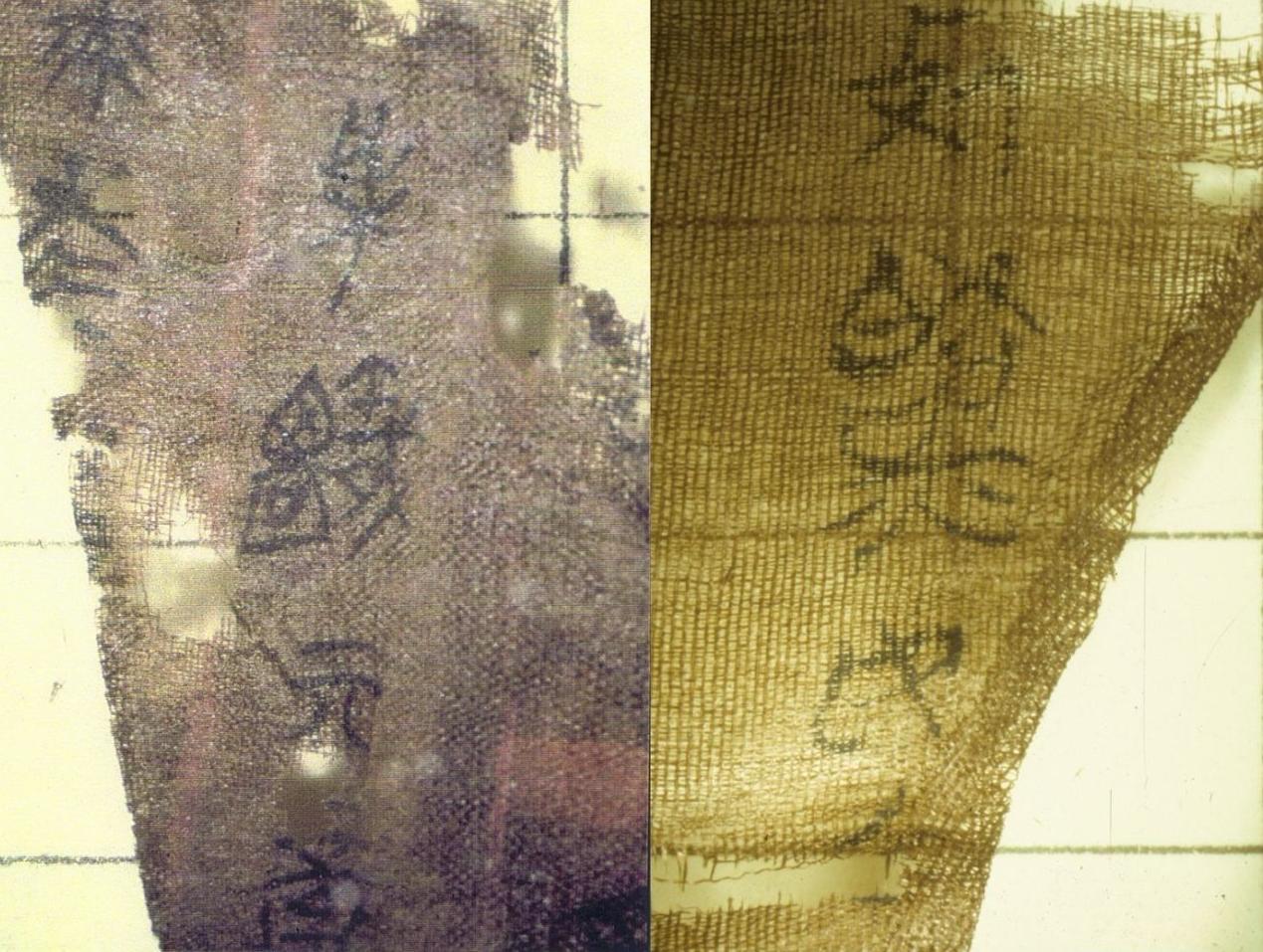

5月13日,由中铁二局承建的成都市金牛区汇成大厦复建项目全面完工,一个存在24年的城市“伤疤”被治愈,为城市焕新增添一抹亮色。

将“烂尾”建筑复建为居民住宅,技术创新功不可没。在近2年的工程改建过程中,技术团队从设计到施工,再到建设完成,数字技术、通信技术、建设工艺不断完善,赋能大厦新生。

例如,在规划设计阶段,技术团队依托BIM(建筑信息模型)技术构建起建筑、结构、机电安装等专业三维模型,并借助管线碰撞检测技术提前消除56%的施工冲突,使非必要建筑构件拆除损耗率从25%下降至10%以下。

在工程施工阶段,技术团队创新应用“3D+人工智能”模拟技术,对复杂节点、铝模安装等工序进行动态推演,使施工效率提升28%、关键节点一次成型合格率达80.1%。此外,技术人员通过模块化集成策略,将无人施工电梯、5G物联网、AI数据平台等技术有机融入工地建设,实现环境质量监测、能耗智能调控的多维管理。

在建筑改造过程中,防水工艺更新成为重要突破点。由于建筑物修建年代较长、没有系统维护,导致卷材与钢筋混凝土底板结构之间的防水层出现串水现象。技术人员积极对接设计,对不合格钢柱钢梁进行力学计算,采用增大截面加固、外粘型钢加固和粘贴钢板加固等方法,改善加固效果。此外,在防水方面,工程人员采用预铺反粘工法和“高压细水雾灭火器系统”,有效提高建筑的粘黏防水性,使灭火系统的用水量大幅降低。

技术团队在整个工程建设过程中创新成果频出,不仅研发出“一种后增结构空调板免拆钢模板体系”等两项技术,还同步形成实用新技术1项、论文2篇。与此同时,工程团队大面积采用新能源、绿色能源施工机械,减少化石能源消耗,避免了生产中的高碳排放。综合测算显示,项目实现建筑垃圾产生率下降至30%,施工碳排放强度下降30%,减少碳排放约86.7吨。

(图片由中铁二局提供)