科技日报记者 俞慧友 通讯员 林静渝

5月18日,是2025年国际博物馆日。记者从湖南博物院获悉,马王堆汉墓研究取得新突破:经过对文物遣策及挖掘现场文物分布的深入研究,明确了布绮地“乘云绣”茵席为考古发现最早的坐垫,而该文物自发掘以来长期被定名为“枕巾”。同时,相关团队首次发现馆藏国宝文物T形帛画上“帝阍”“神豹”等关键形象中有多处改绘痕迹等,并研究识别出双凤“乘云绣”这一新发现的刺绣纹样。

1972年至1974年发掘的长沙马王堆汉墓是西汉长沙国丞相、轪侯利苍一家三口的墓葬,共出土保存完好的女尸、丝织品、帛书、帛画、漆器等数以万件的精美文物,是20世纪中国最重大的考古发现之一。

除上述突破外,湖南博物院还取得了其他两项与“数字化”有关的成果。

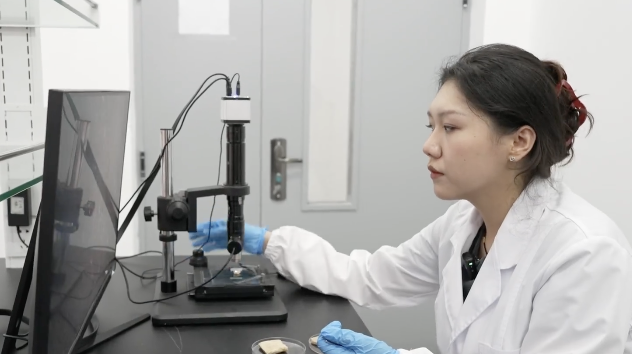

一是联合北京致心科技有限公司开展了“探元计划2024·湖南马王堆丝织文物智能数字仿真复原”项目研究,旨在以创新技术解决古代丝绸服饰类文物脆弱易损,无法完整展开或通过穿戴方式实现完整的文物形态采集等场景的痛点问题。

项目以AI数字化技术为核心,针对脆弱丝织文物数字仿真复原流程和方法进行深度探索,复原对象为马王堆汉墓出土的西汉早期贵族妇女珍品服饰——“赭黄色纱地印花敷彩丝绵袍”。它的三层复合结构(印花敷彩纱、丝绵、绢)、复杂纹样和“画衣”工艺,为丝织文物数字复原带来了重大挑战。

项目团队成功构建出了马王堆丝织文物珍品——西汉直裾印花敷彩纱丝绵袍的数字孪生模型,首次以毫米级精度还原马王堆丝织品极致复杂的织造印染“画衣”工艺,首次同时呈现“修旧如初”和“修旧如旧”两种文物的修复理念,首次融合应用多项跨领域技术与跨学科文物研究成果,首次真实复现西汉丝织服饰的垂坠质感与动态效果,为古老丝织文物赋予了“数字新生”。未来,该项目还计划推出可复用的数字化工具,为促进丝织品、古代服饰等同类文物复原、活化呈现,形成更加成熟的行业化解决方案。

二是联合马栏山文化数字化创新中心共同推进“数字汉生活”项目。湖南博物院首次对外发布“马王堆纹样数字基因库”、“纹样新生”展览、“马王堆新汉隶字体”及“马王堆AI时空漫游”等四项成果。

其中,“马王堆纹样数字基因库”是基于3000余组汉代漆器、丝织品纹样构建的系统性汉代纹样数据库,实现了纹样高精度还原、文化寓意解读及二创功能,可为设计界提供汉代美学工具箱;“马王堆新汉隶字体”依托马王堆出土的13万余字帛书数据库,精准复现了篆隶过渡期“蚕头雁尾、方圆并济”的笔法特征,既保留了帛书汉隶的精髓与神韵,又兼顾现代字体的规范与使用,重现了汉字在汉代演变中的美学精髓;“马王堆AI时空漫游”则以马王堆帛画为蓝本,依托AI技术让游客化身汉代画中人,沉浸式体验穿汉衣、食汉宴、享汉乐等交互场景,开启“一步越千年”的奇幻对话。