科技日报实习记者 张添福 记者 王菲

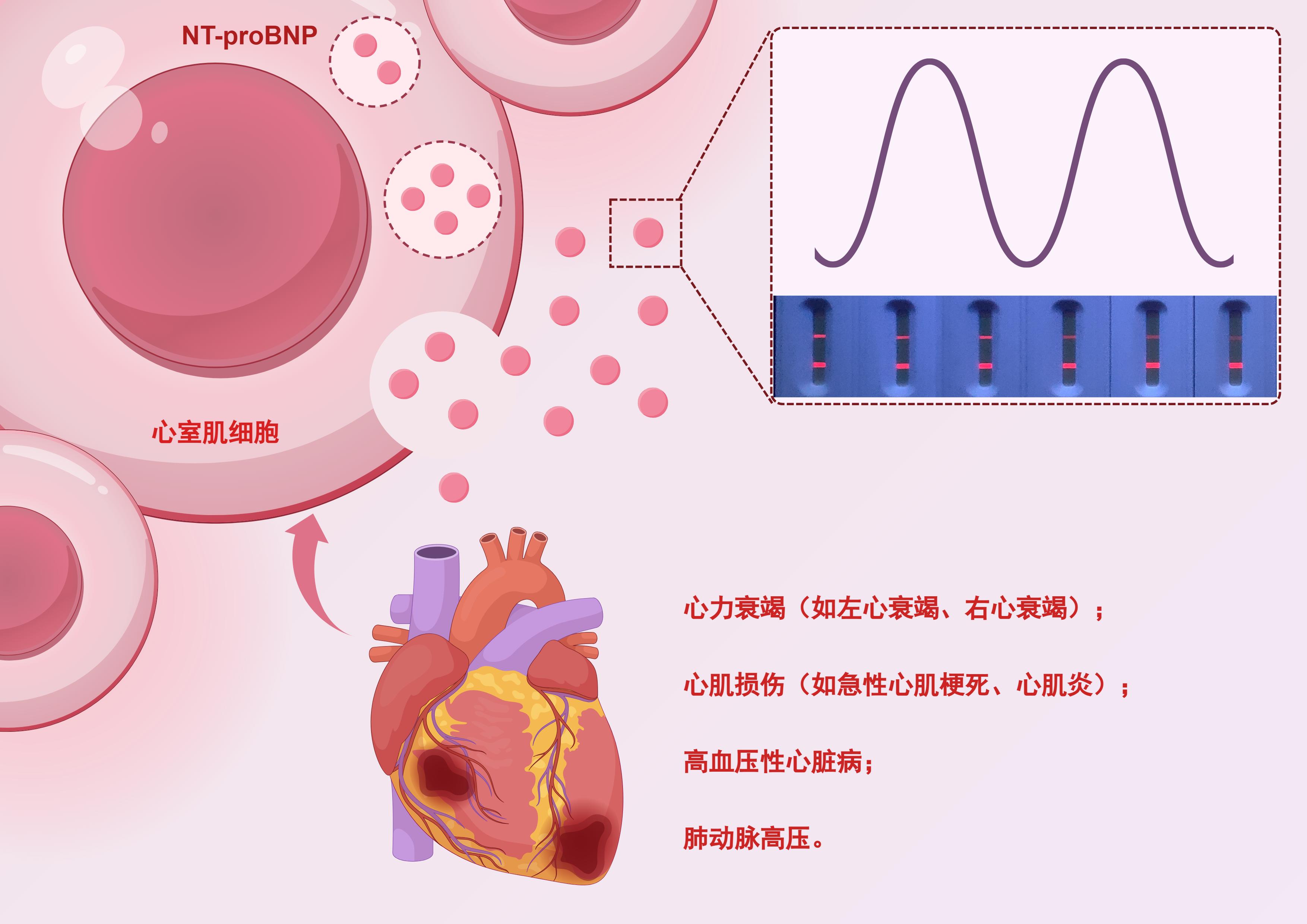

记者5月27日从中国科学院西北高原生物研究所获悉,该所承担的青海省重点研发与转化计划项目“时间分辨荧光免疫层析检测试剂盒产业化生产线建设示范”取得重要进展。项目团队针对心力衰竭、血管栓塞等病症的诊断标记物(NT-proBNP、D-Dimer),开发出两款检测试剂盒产品,并获第二类医疗器械注册证书。这将为高原心脑血管疾病的早期筛查提供快速、便捷的检测技术支撑,同时填补了青海省在高灵敏度荧光免疫检测技术领域的产业空白。

“我们攻克了定量医学荧光免疫层析检测试剂盒产业化关键技术,开发的两款检测试剂盒产品就像给检测仪装上了分子显微镜。”项目负责人、中国科学院西北高原生物研究所副研究员江磊介绍,传统胶体金试纸如同老式胶片相机,常会漏拍细微病变,而新型试剂盒采用稀土荧光微球技术,好比升级为高精度数码相机,连血液中万亿分之一浓度(pg/mL)的疾病因子都能清晰“显影”。

“这位‘健康哨兵’对NT-proBNP(心衰标记物)和D-Dimer(血栓标记物)的捕捉灵敏度突破98%,且无误报可能。”江磊表示,2款检测试剂盒产品在不降低检测性能的基础上,简化操作和维护方法,乡镇卫生院的医护人员经过半小时的培训就能掌握,“普通的生物试剂有些娇气,需要低温保存,而这2款检测试剂盒产品能耐受4℃到30℃的常温储存环境,经过一定的保温处理,坐着普通货车就能深入牧区。”

据悉,2款检测试剂盒产品“耐造”背后的科技密码藏在2项技术中:独创的荧光微球标记技术让稳定性成倍提升,柔性偶联工艺则让生产成本直降30%。“这只是个开始。”江磊透露,团队正将这项技术拓展到更广阔天地——从农畜产品中的抗生素残留,到矿山周边的重金属污染,乃至高原特有动植物的基因保护。“未来三年,该技术有望在食品安全检测、生态环境监测领域孵化出十余种新产品。”江磊说。