科技日报记者 张 强 通讯员 杞卫东

“雷达遭受强电磁干扰!”近日,陆军第77集团军某旅二营演练考核现场,刺耳的蜂鸣声骤然响起,雷达屏幕上的回波信号瞬间扭曲成“一片雪花”。一时间,指挥室内氛围凝固,所有人的目光都聚焦在雷达技师刘米松身上。

“刘班长,干扰强度超标!”年轻操作手小李着急地说。刘米松的手指在操作面板上快速滑动,眼睛紧紧盯着不断跳动的参数,“别慌,切换到抗干扰模式,重新校准频率!”

从事雷达工作的11年里,刘米松面对过无数次突发状况,但这次演练中的复杂电磁环境却极为少见。此次演练,考核组设置的“敌”方干扰手段非常刁钻,不仅有常见的噪声干扰,还夹杂着欺骗性假目标信号。刘米松深知,此刻稍有迟疑,就可能错失关键目标,导致整个发射任务失败。

“注意!发现异常频谱波动!”他突然叫停操作,“这不是自然杂波,是变频干扰!立即启动自适应滤波程序!”

在操作手执行指令的间隙,刘米松迅速调取干扰源数据库进行比对。经验告诉他,必须在最短时间内判断干扰类型,才能制定有效反制策略。“刘班长,滤波后还是有大量虚警!”小李的额头渗出冷汗。刘米松沉着回应:“切换手动模式,用频谱分析仪逐段排查。记住,真目标的多普勒频移会有规律变化。”

时间一分一秒流逝,每一次参数调整都关乎成败。刘米松的手掌在控制面板上灵活翻飞,嘴里不停念叨着:“增益补偿,方位角微调……”突然,他的手指重重点在屏幕上:“锁定目标!这就是我们要找的‘敌机’!”经过反复验证,雷达终于将真实目标牢牢锁定。

“目标参数已确认,请求发射!”刘米松通过对讲机向指挥中心报告。“收到!保持跟踪!”就在此时,干扰强度突然再次飙升,屏幕上的目标信号又开始闪烁。“不能让到手的目标溜走!”刘米松咬着牙,迅速启动备用抗干扰预案。他一边指挥操作手调整雷达波束指向,一边利用多年积累的“干扰指纹”数据库,精准识别出干扰源的调制规律。

“发现规律了!”刘米松眼神亮了起来,在他的指挥下,雷达操作手默契配合,成功避开干扰锋芒,持续稳定跟踪目标。随着指挥中心下达发射指令,一枚枚导弹呼啸而出,精准命中“敌”目标。

“考核通过!”听到通报的那一刻,操作手小李激动地跳了起来,急忙向刘米松讨教“诀窍”。刘米松却笑着说:“哪有什么‘诀窍’,不过是把每个参数烂熟于心,把每次训练当成实战罢了。”

11年来,刘米松累计编写抗干扰操作手册2部,总结出3种复杂电磁环境下的处置方法,培养出10余名优秀雷达操作手。在战友眼中,他就是移动的“雷达百科全书”,总能在关键时刻化险为夷。

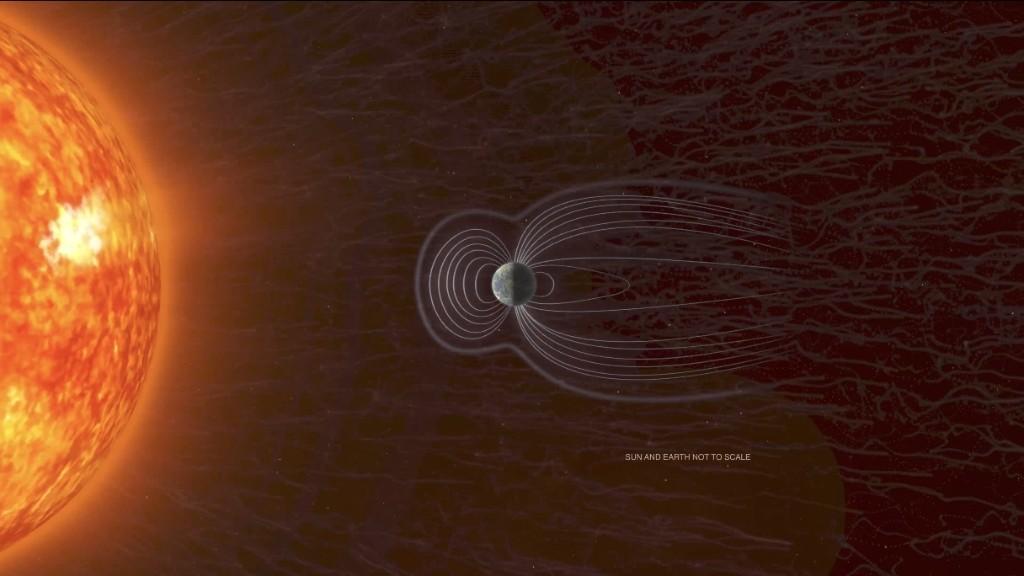

“雷达是导弹的‘眼睛’,而我们就是擦亮‘眼睛’的人。”刘米松常把这句话挂在嘴边。如今,他依然坚守在雷达阵地,继续钻研新型干扰对抗技术,为守护导弹的“眼睛”不懈努力。