科技日报记者 马爱平

记者22日从农业农村部环境保护科研监测所获悉,该所重金属生态毒理与污染修复创新团队在国际期刊《生物炭》发表研究,首次系统揭示虾壳生物炭在好氧条件下对酸性和碱性土壤中砷迁移转化的“双向调控”机制,为精准治理砷污染土壤提供了新路径。

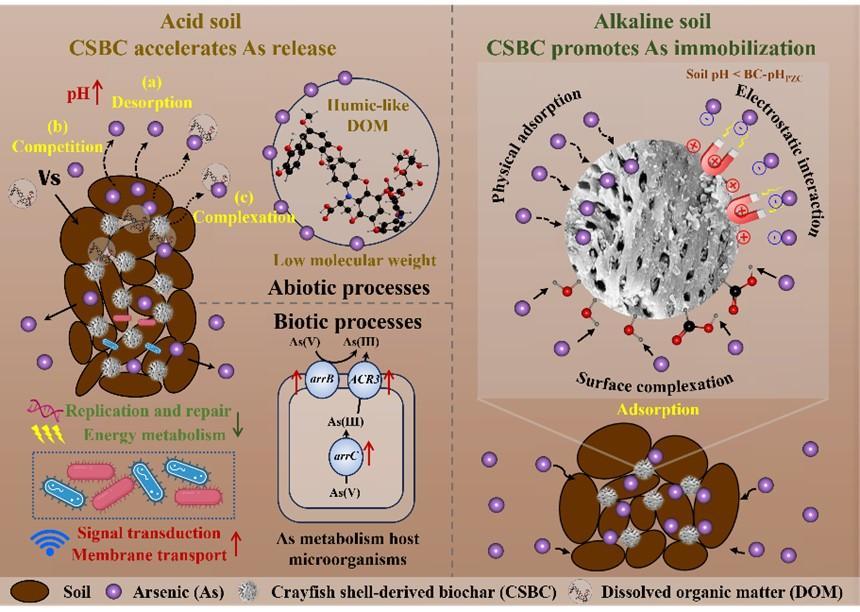

砷因强毒性与致癌性,已成为农田环境治理的难题。生物炭虽因高效环保特性被广泛用于土壤修复,但其在好氧环境中对砷行为的影响机制长期不明。该团队研究发现:虾壳生物炭在酸性和碱性土壤中竟展现出截然相反的效应——酸性土壤中显著活化砷迁移,碱性土壤则会强力促进砷固定。

论文通讯作者、农业农村部产地环境污染防控重点实验室副主任孙约兵介绍,深入机制解析表明,在酸性环境中,虾壳生物炭通过双重路径加剧砷风险:增强土壤溶解性有机质腐殖化程度,促进砷释放;激活土壤微生物的膜运输、信号运输功能,显著提升砷还原基因和外排基因丰度,形成“生物活化”链式反应。

而在碱性土壤中,虾壳生物炭则化身“砷捕手”,通过提供丰富结合位点,将砷牢固钝化于土壤固相,有效阻断其迁移路径。定量数据显示,酸性土壤中砷迁移率因生物炭添加提升21%—31%,碱性土壤中砷钝化率则提高19%—24%,印证了“双向调控”的科学性与普适性。

该研究首次阐明生物炭介导的土壤砷转化微生物分子机制,破解了环境条件制约修复效果的共性难题。“这一发现颠覆了生物炭单一修复功能的传统认知。”孙约兵指出,“该成果为生物炭在砷污染土壤修复中的差异化精准应用奠定了理论基础。在实践中需严格依据土壤酸碱属性‘对症下药’,酸性土壤应审慎评估生物炭使用,碱性土壤则可充分发挥其稳定化优势。作为废弃虾壳资源化利用与土壤修复的交叉创新,该技术兼具环保性与经济性,为我国砷污染风险管控提供了自主可控的新方案。”