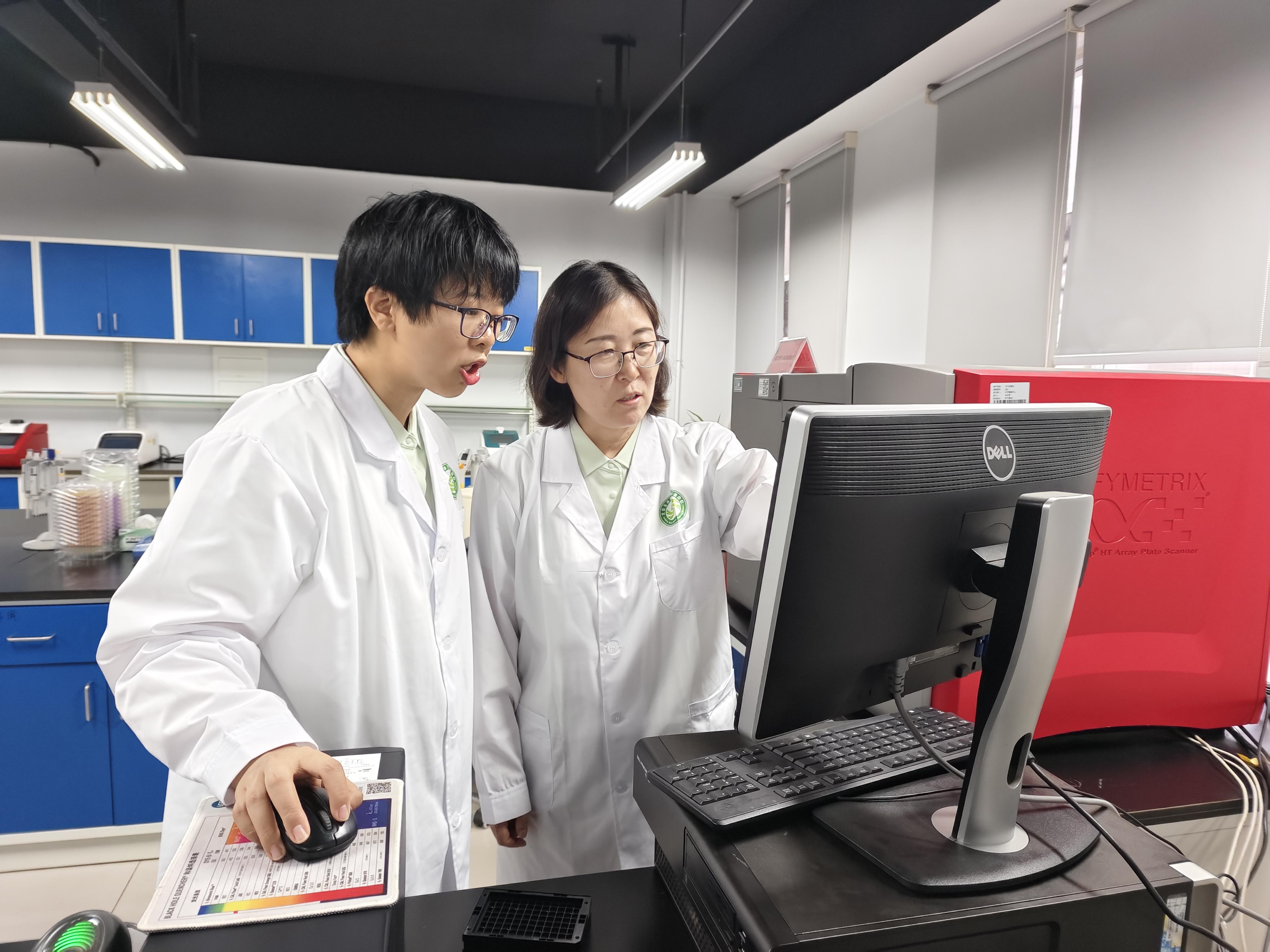

在北京农林科学院玉米研究所分子检测中心,科研助理王蕊凝视着电脑屏幕上跳动的DNA指纹数据图谱。

这个全球最大玉米标准DNA指纹库,正成为打击种子市场“套牌侵权”的利器。

“当看到亲手检测的数据为农民维权提供铁证时,那种自豪感无可替代。”这位遗传学硕士道出了从实验室到田间地头的价值实现。

十年间,她从青涩学子蜕变为团队骨干,在玉米品种鉴定领域书写着属于科研助理的成长故事。

初入职场,王蕊经历了科研思维的重塑。团队创始人赵久然研究员确立的“以科研为基础,以需求为导向,以创造价值为核心”原则,让她走出了校园的知识“输入模式”。

“过去是‘被动输入’,现在要主动思考‘定向输出’。”深入品种管理一线调研的经历,使她领悟到,唯有精准对接产业痛点,技术研发才能真正创造价值。

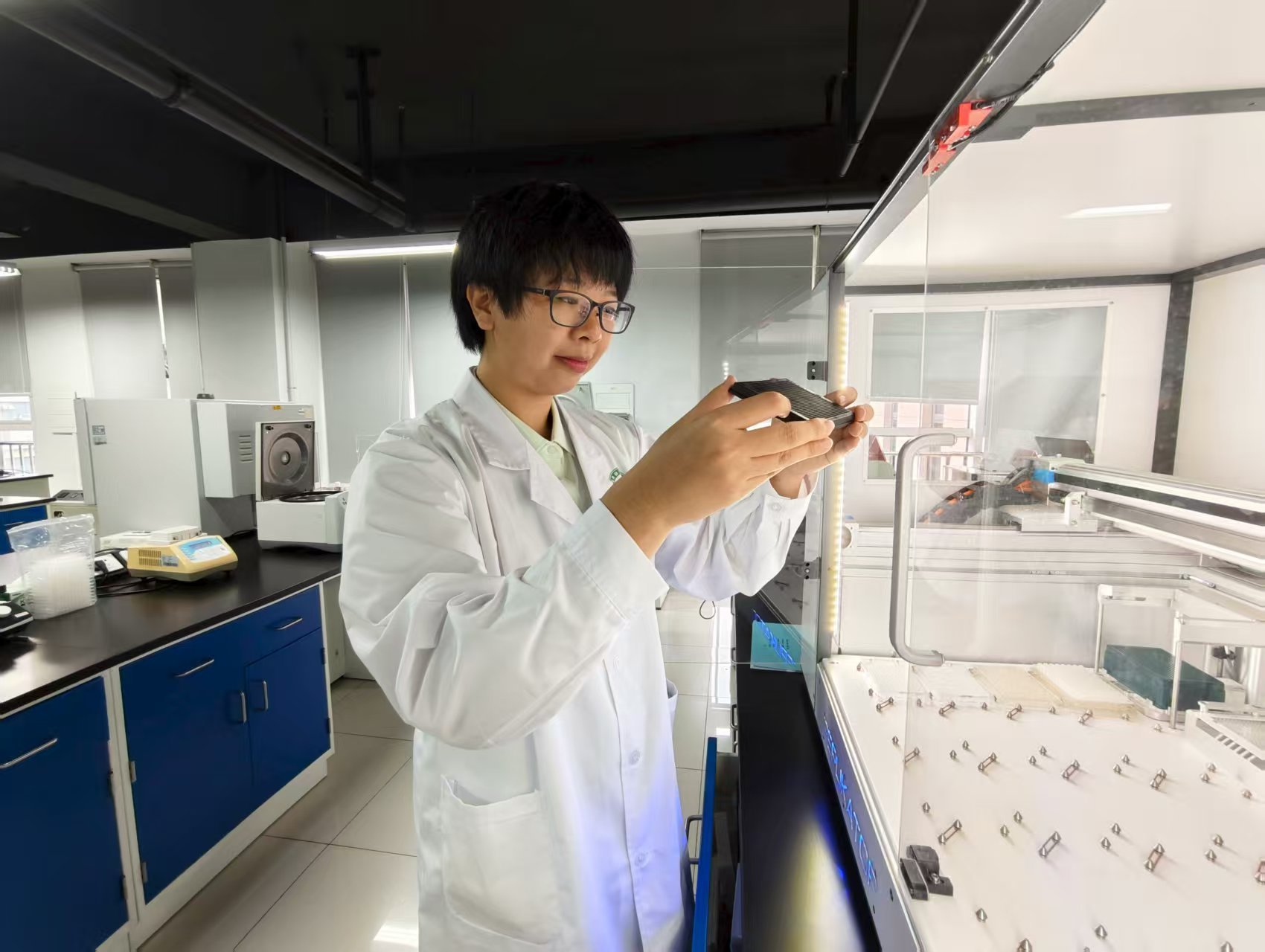

在构建玉米标准DNA指纹库的庞大工程中,她既要按时完成建库任务,又要确保海量数据的可比性与准确性。

“建库需要保证多组数据可比,减少人为失误。”王蕊从最初的执行者做起,熟悉方案设计与流程规范;积累经验后,开始负责新型标记建库项目,从关键环节把控到人员分工安排,每一步都凝聚着专业判断。

从初期执行方案设计,到后期主导新型标记建库项目,她精准把控每个关键环节:“必须深度理解技术路线,科学分工才能保障项目高效运行。”这种从执行者到组织者的蜕变,使她从科研助理逐渐成长为团队负责人。

就这样,王蕊所在团队用分子标记技术为每一个玉米品种建立了独特的“分子身份证”。

面对市场日益精细化的检测需求,解决原有研发到应用的堵点,王蕊组织成立“产品孵化”团队,开创“边研发、边孵化、边应用”的三同步模式。

当传统技术无法满足新品种鉴定需求时,她们将技术研发、平台搭建与用户反馈置于同一时间维度,实现快速迭代升级,科研成果得到了即时输送与应用。

“技术不能停留在论文里”成为团队的信条——研发成果立即投入实践检验,应用问题迅速反哺技术优化,形成创新闭环。

如今,王蕊带领团队成员开展科研攻关时,会强调三个要点:目标清晰坚定、行动务实有力、方案智慧精准。

在她眼中,科研助理不仅是项目的执行者,更是创新链条的推动者。

“科研之路是一场永无止境的问题求解之旅。”当又一批应用新技术获得的玉米DNA指纹数据“新鲜出炉”,王蕊和团队成员详细分析着应用新技术的效果,这位青年科研人正在打假护权的科技防线上,书写属于自己的青春故事。

(科技日报记者 马爱平 周思同 科技日报记者 马爱平 摄)