科技日报记者 颉满斌 通讯员 余若怡

记者7月22日从兰州大学获悉,该校材料与能源学院青年教授刘书海研究团队提出并成功验证了一种阻抗解耦新策略,有效解决了长期困扰自供能传感系统的精度难题,实现了高精度实时多模态传感,为自供能多模态传感技术的应用迈出关键一步。相关成果发表在国际期刊《自然·通讯》上。

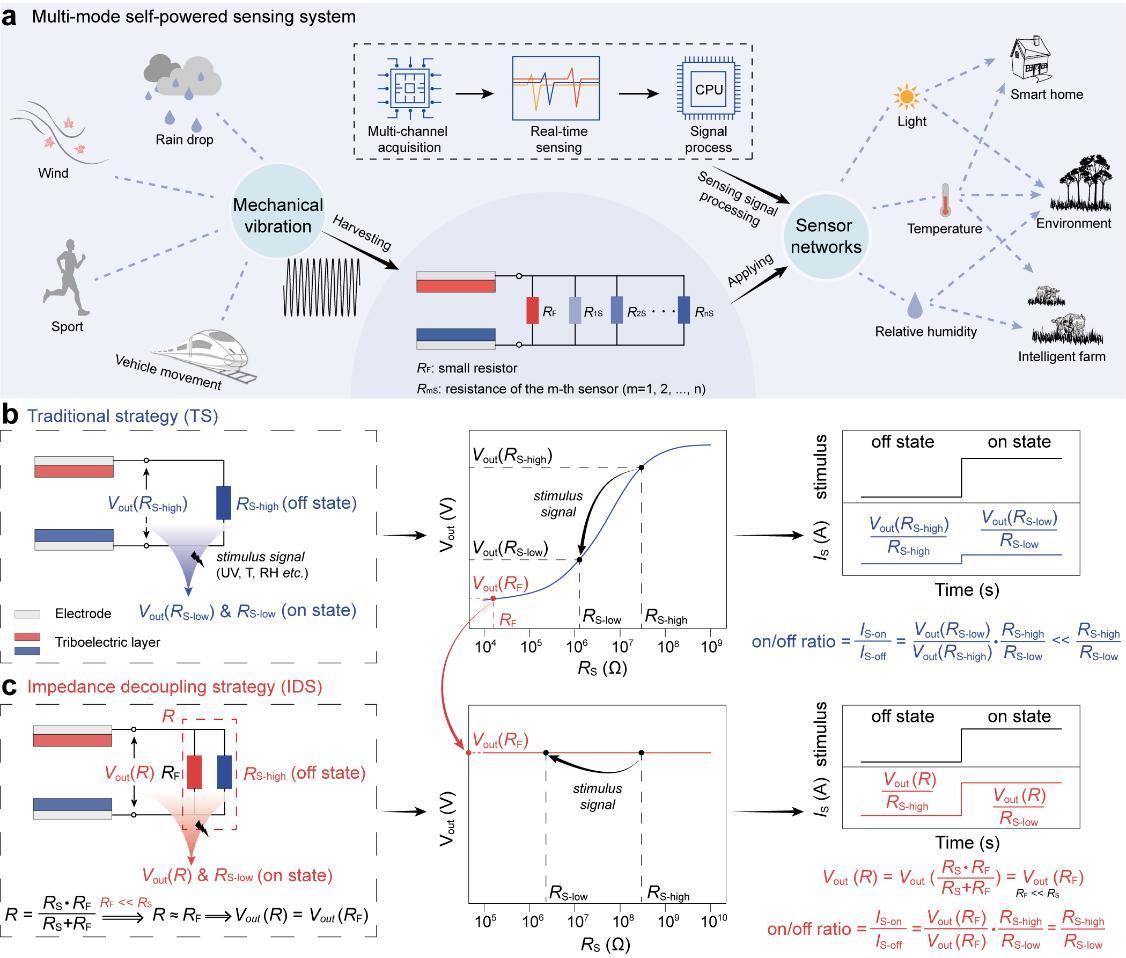

“自供能传感技术可利用环境中的能量为传感器供电,日益成为物联网和5G时代解决偏远或移动设备供电难题的理想方案。”团队负责人刘书海介绍。然而,自供能传感系统中发电机与传感器、传感器与传感器之间存在阻抗耦合效应,导致该系统测量的传感精度下降,难以满足实际应用需求。

针对以上问题,研究团队孙浩博士创新性地提出了一种阻抗解耦策略,通过在电路中巧妙引入小阻值固定电阻构建分流电路,有效稳定了整个传感器网络的阻抗,成功消除了系统内部的阻抗耦合干扰。

实验结果表明,应用该策略的自供能传感系统能显著提升发电机为传感器的实时供电性能,确保传感精度,其相对测量误差可低至4.6%以内。此项工作为设计自供能多模态传感系统提供了有益的探索,有助于进一步推动其实际应用。

凭借出色的自供能特性和高精度传感能力,基于该阻抗解耦策略构建的自供能多模态传感系统在极端环境中展现出独特优势,可长期部署于偏远无人区等地,为生态网络监测、自然灾害早期预警、战场形势感知等关键领域提供稳定可靠的技术支撑。

“该策略有效解决了自供能传感系统中的阻抗耦合难题,为自供能传感系统的构筑提供了新思路,在未来有望结合多种能量收集手段,构建全天候无人值守多模态传感网络。”刘书海表示。