科技日报记者 洪敬谱 通讯员 陈辉

7月7日,国际深空探测学会成立大会在合肥高新区深空探测实验室举行。这是全国首个以深空探测命名、由中国牵头发起的航天领域国际科技组织。

对于合肥高新区而言,这一国际性科技组织的落地,可以将国际科技成果、知名科学家“请进来”,有力提升合肥的原始创新能力,让中国深空探测领域的创新声音愈发响亮。

作为1991年获批的全国首批国家高新区,合肥高新区经过30余年以创新为核心的驱动发展,如今已跻身长三角地区重要科技创新高地之列、成为合肥综合性国家科学中心的核心承载区,也是安徽省“科大硅谷”战略实施核心阵地。

近年来,合肥高新区坚定践行新发展理念,以“科创策源地,产业先导区”为战略引领,凭借深空探测实验室等一批顶尖科研机构的支撑,在先进光储、人工智能、量子科技、深空探测等前沿领域收获一系列突破性产业发展成果,成功构建起“科技引领、产业集聚、要素支撑、服务保障”四位一体的创新发展生态,高质量发展的态势愈发显著。

深耕原始科技创新策源地

深空探测实验室是由国家航天局、安徽省、中国科学技术大学(以下简称“中国科大”)三方共建的新型科研机构,彰显了合肥高新区在尖端科技领域的实力。

2024年3月20日,该实验室自主研制的“天都一号”“天都二号”新技术试验卫星成功发射,开启了深空探测的新篇章。

当前,深空探测实验室与中国科大正联合开展火星样品实验室技术方案的深入论证,目前处于立项论证阶段的冲刺阶段,预计2030年建成并试运行使用,这将进一步提升我国在深空探测领域的研究水平。

作为国家战略科技力量的重要承载地,合肥高新区汇聚了众多前沿新型研发机构,中国科大先进技术研究院、中科合肥技术创新工程院、安徽省未来智能网联新能源汽车创新中心等21家机构在此扎根,为区域创新发展注入了强大动力。

原始创新的绽放,离不开科技成果转化这片沃土的滋养。合肥高新区高度重视科技成果转化工作,将其作为原始创新策源地建设的重要环节。

围绕综合性国家科学中心系列重大平台建设,合肥高新区促进原始创新能力向下向外延伸,链接产业需求、构筑技术优势,让各类创新平台成为创新企业孵化、研发团队培养、科技成果转化的源头活水。

位于合肥高新区的中国科大高新园区创新建立了“赋权+转让+约定收益”新模式,将职务科技成果80%所有权赋予科研团队,20%所有权赋予学校,使学校与科研团队成为共有产权人。这一模式实现了转化审批时间最快缩短至2个月,落地项目爆发式增长。目前,其通过中国科大赋权转让的项目成果共计63个,落地合肥高新区的47个,占比74.6%。

这项创新也成功入选国务院知识产权强国建设第二批典型案例,为科技成果转化提供了可借鉴的“合肥经验”。

合肥高新区依托中安创谷、中国声谷等重点载体,围绕量子科技、人工智能、空天信息等前沿领域,持续开展基础研究和关键核心技术攻关。如今,合肥高新区万人高价值发明专利达327件,位居全国高新区前列,为产业发展提供了源源不断的源头活水。

未来,合肥高新区将继续深耕科创策源地建设,在原始创新、技术攻关、成果转化等方面持续发力,向着具有全球影响力的原始创新策源地不断迈进。

打造新兴产业集聚核心区

合肥高新区聚力发展“5+2”现代化产业体系,已形成先进光储、新一代信息技术、新能源汽车、智能家电、生物医药等战略性新兴产业集群,量子科技、空天信息两大未来产业也初具规模。

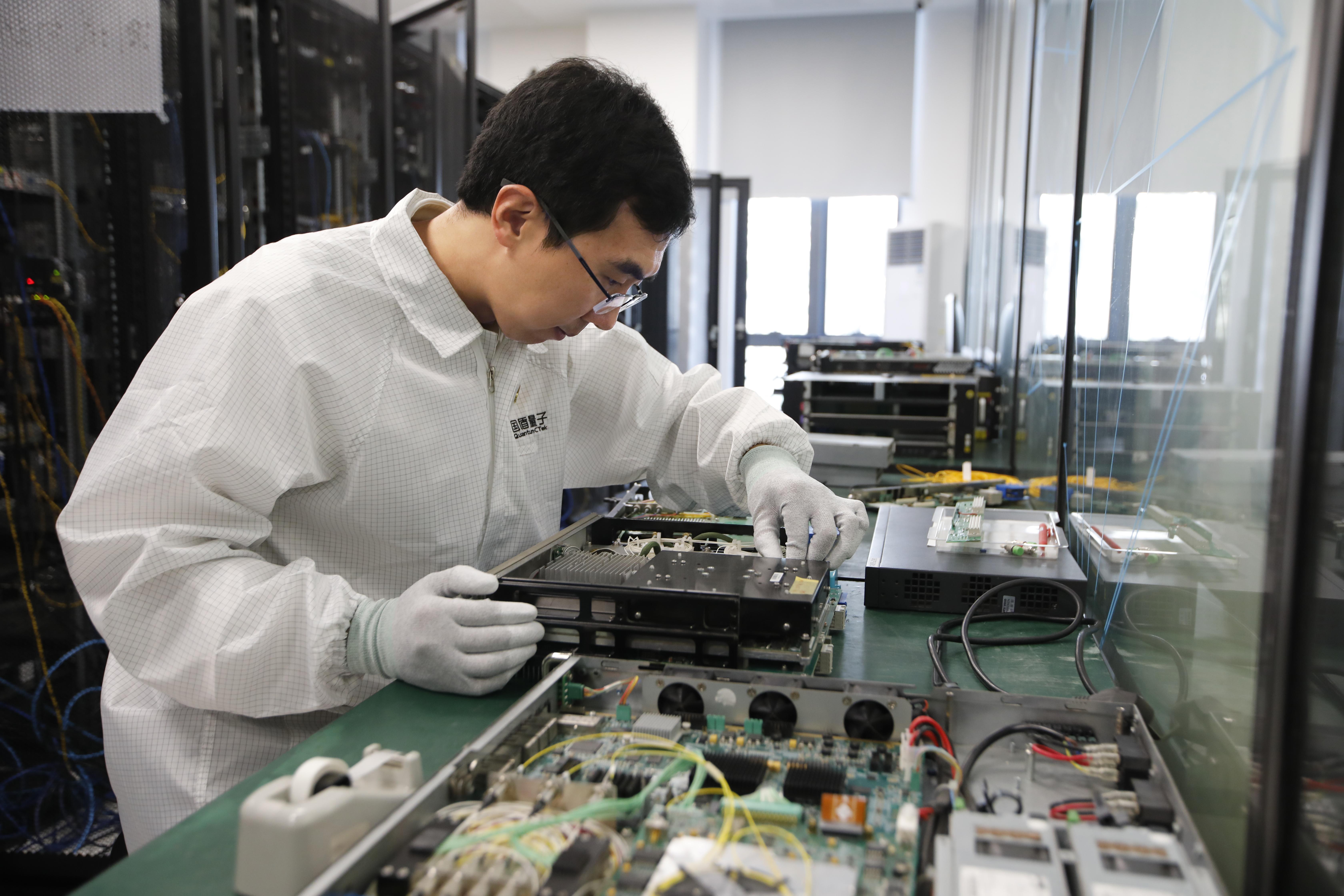

以科大讯飞股份有限公司为龙头的人工智能产业集群,已汇聚上下游企业300余家,跻身国家智能语音先进制造业集群;以阳光电源股份有限公司为核心的新能源产业集群在全球市场地位突出,其逆变器和储能业务均居全球领先;以科大国盾量子技术股份有限公司、国仪量子(合肥)技术股份有限公司等企业引领的量子信息产业,正积极建设全国首批“未来产业科技园试点”。

按照规划,到2027年,合肥高新区将建成三个千亿级产业集群。

为破解产业发展中的共性技术瓶颈与“卡脖子”难题,合肥高新区全力推动产学研用深度融合,构建起以企业为主体、市场为导向、高校院所为支撑的协同创新攻坚体系。

中国科大先进技术研究院、中科合肥技术创新工程院等机构是这一体系的核心节点,与企业携手共建了一批瞄准产业痛点、聚焦关键技术的联合实验室,为企业科技攻关提供坚实保障。

随着人工智能已上升为国家战略,从信息化迈向智能化,结合中国科大在脑科学与人工智能交叉研究的优势,以及安徽华米信息科技有限公司在移动可穿戴设备研发的专长,双方共同建立“脑机智能联合实验室”。

该实验室以“健康中国2030”战略为导向,以健康促进为核心,重点研究非侵入式和侵入式脑机接口技术,布局从预防预警、智能诊断、精准干预治疗到科学康复、机能增强的全健康保障链条。

近日,中科合肥技术创新工程院与安徽沃壹微电子有限公司签订协议,共建“压电式高压芯片联合实验室”。实验室将围绕产业技术需求,聚焦“压电式高压和芯片”等领域,联合开展科学研究和产业关键技术攻关,打造安徽省重点实验室等创新基地和平台,为产业企业提供专业技术服务。

在蓬勃的创新生态中,合肥高新区构建了“科技型中小企业-高新技术企业-国家级专精特新‘小巨人’企业-潜在独角兽企业-龙头企业”的梯度培育体系。

截至目前,全区培育国家高企3292家、国家级专精特新“小巨人”企业97家、上市公司35家。这些企业群体构成了高新区产业发展的中坚力量。

构筑优质生态发展新高地

炎炎夏日里,合肥高新区社发局的创新实践让企业职工感受到别样关怀。

在合肥美的暖通设备有限公司等辖区企业,“企业健康驿站”成为职工健康的“守护者”。通过“企业点单”“卫健上门接单”的创新服务模式,社区卫生中心医生定期入企,提供家庭医生签约、慢病管理、职业健康等常态化、连续性服务,目前已惠及800余名企业职工,为企业发展筑牢“健康基石”。

建设世界一流高科技园区,离不开一流营商环境的支撑。合肥高新区精准发力,出台优化营商环境20条举措,制定全省首个区域性企业服务导则,围绕企业开办注销、工程建设项目报建等17个重点领域,明确详细办事流程,为企业发展扫清障碍。

数字化赋能让营商环境优化更显高效。合肥高新区搭建“智慧高新”平台,构建起涵盖近10万家经营主体及557个经济网格的数据底座;开发“智慧高新企业之家”小程序,实现企业诉求“提交-分拨-办理-评价”全流程闭环管理,一般诉求平均办理时长仅2天,高效响应赢得企业广泛认可。

在政策服务领域,合肥高新区同样走在前列。其首创的综合政策信息平台“高新智策”,能将省、市、区三级各类惠企政策智能匹配推送,目前注册企业用户超3万家;依托“免申即享”平台,超2000家次企业已直接享受各级政策资金3亿元,政策兑现周期压缩50%以上,让惠企红利精准直达。

人才是发展的“第一资源”,合肥高新区着力构建“聚得拢、留得住、用得活”的人才服务体系,通过“本土育、全职引、柔性聘”三条渠道,形成“引进一个团队、催生一批项目、吸引更多人才”的聚才效应。

目前,全区从业人员达56万人,平均年龄32.9岁,人才梯队建设成效尽显。本科及以上学历占比超50%,市级以上高层次人才9072人,位居全市第一,人才吸引力持续凸显。

站在新的历史方位,合肥高新区将以更高站位深耕科技创新策源地,以更大力度培育现代产业集群,以更实举措优化发展环境,在构筑优质生态发展新高地的道路上持续发力,奋力书写世界一流高科技园区建设的新篇章。