科技日报记者 罗云鹏

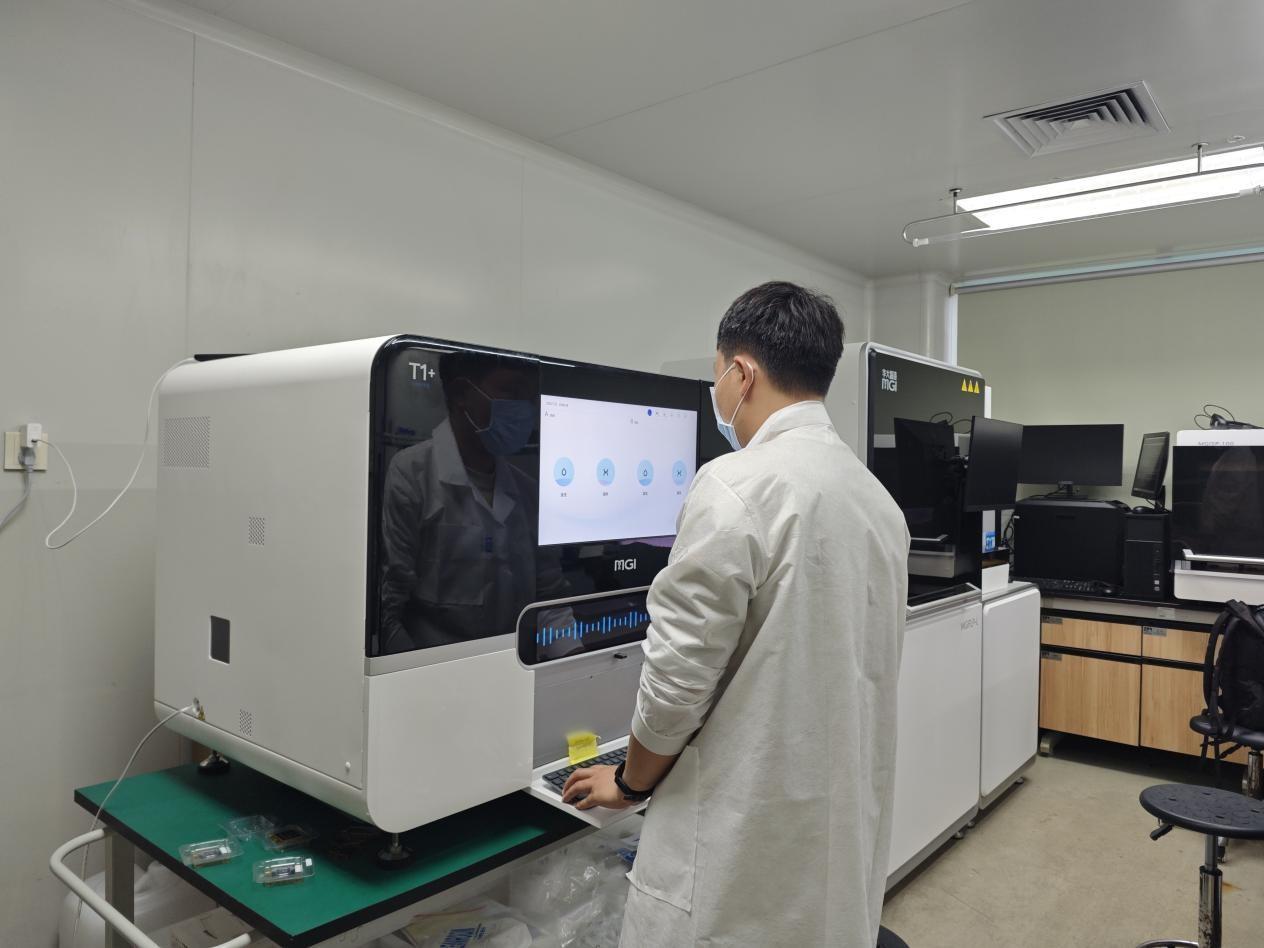

世界卫生组织专家在7月22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。记者7月24日获悉,华大智造DNBSEQ基因测序仪T1+(以下简称T1+)为多地疾控提供硬核支撑,成功破译病例样本基孔肯雅病毒全貌,实现精准溯源。

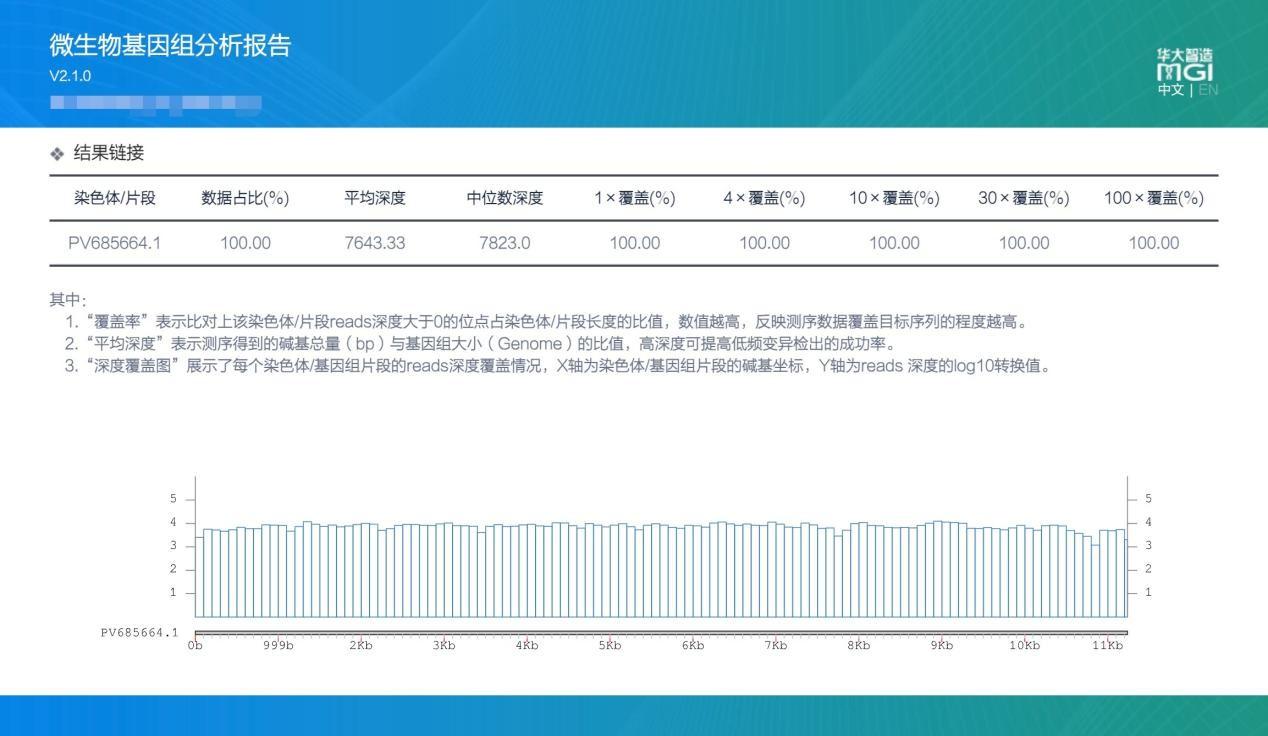

研究人员基于T1+,对4例基孔肯雅病毒感染者进行测序溯源,其测序覆盖度均高于99.9%。

值得一提的是,其中1例低病毒载量样本(Ct=37),采用T1+进行宏转录组测序也获得全长序列。

T1+还助力完成基孔肯雅病毒测序报告在各地疾控陆续输出,高效捕获病毒序列,支持疾控部门快速、精准、有效地制定防控策略。

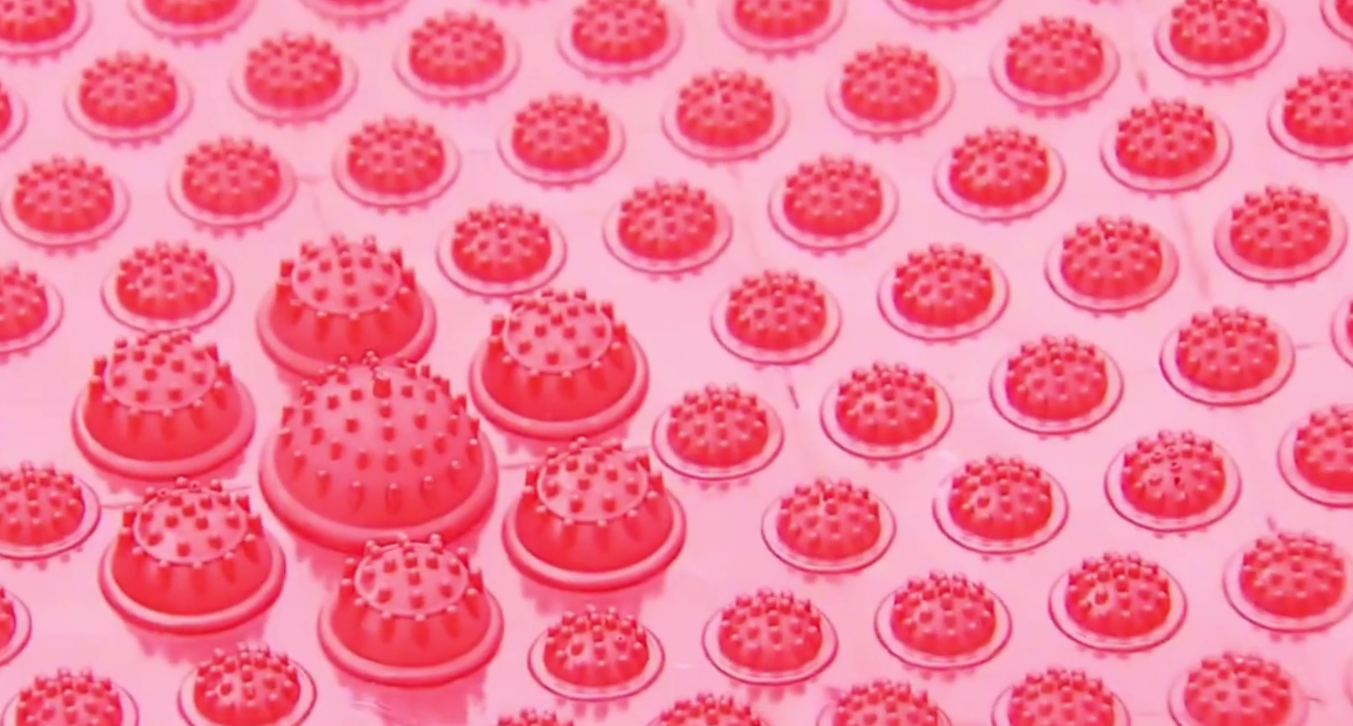

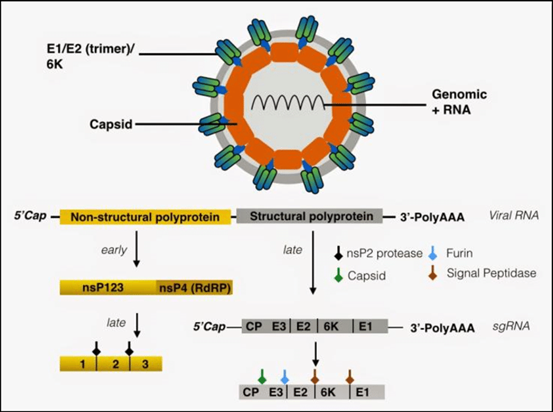

据悉,基孔肯雅病毒属披膜病毒科甲病毒属,病毒颗粒呈球形,有包膜,直径60—70nm,只有1个血清型。病毒基因组为单股正链RNA,全长约11.8kb,内含单一可读框依次编码4种非结构蛋白和5种结构蛋白。

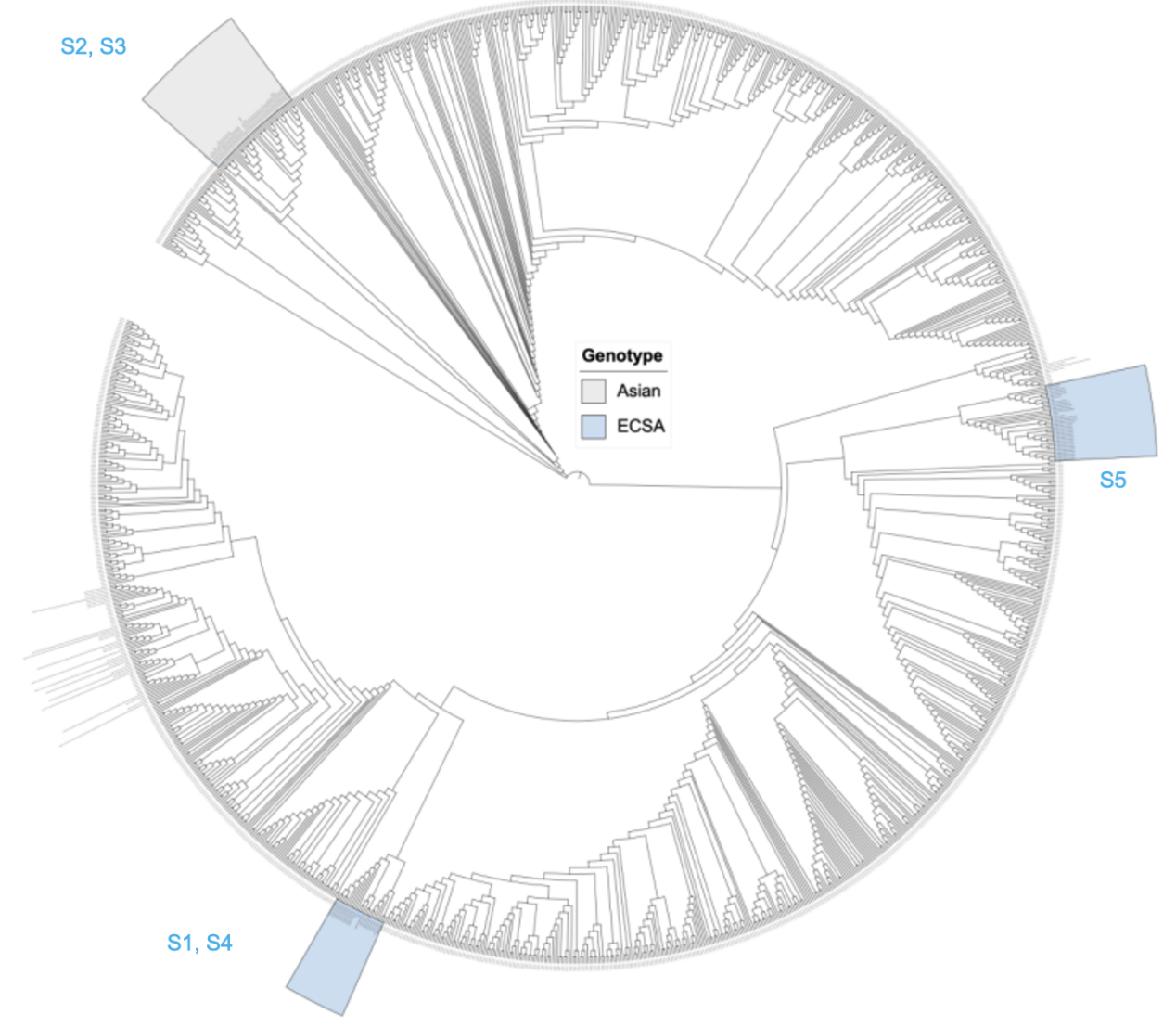

根据病毒基因组遗传进化分析,可分为3个基因型,分别为西非型、东中南非型和亚洲型,其中东中南非型病毒突变形成的印度洋分枝(IOL)的病毒株,更易于经白纹伊蚊叮咬传播。

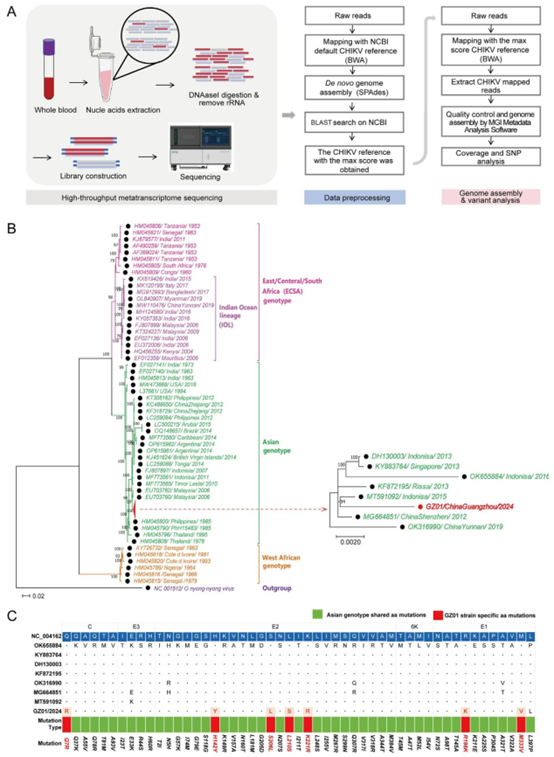

记者了解到,基孔肯雅病毒型别多样、突变位点多,传统的溯源方法为细胞培养后进行 Sanger 测序需要耗时数周,并且面对低病毒载量样本时细胞培养法成功率较低,2017-2019年广州40例输入病例中,仅5株成功培养(Ct>30时成功率<20%)。

同时,基孔肯雅病毒培养需要生物安全三级实验室环境,传统方法不适用于基层疾控、一线海关口岸。

相比传统方法,宏基因组测序技术“免培养、广谱筛查、全基因组解析”的特性,使其成为应对新发突发传染病溯源工作的关键技术。

早在2024年1月,广州医科大学附属市八医院(以下简称广州市八医院)联合华大智造,采用优化的宏转录组测序策略也实现了基孔肯雅病毒低载量样本的高效溯源。

广州市八医院收治的1例53岁的男性基孔肯雅热患者,其有东帝汶出差史,入境时出现发热(最高 39℃),伴疲劳、结膜充血、红疹等症状。

由于病毒浓度过低无法开展分离培养,研究人员采用优化的宏转录组建库方法,搭配华大智造通量灵活的MGISEQ-2000基因测序仪,最终从全血样本中成功获得全长基孔肯雅病毒基因组(平均深度 54.3X)。

经过生信分析,该毒株(命名为 GZ01/2024)确认含亚洲谱系标志性突变(如 E1-K211E、E2-I211T),这些突变与适应白纹伊蚊传播相关,系统发育树显示其与东帝汶及印度尼西亚毒株高度同源,2024年1月东帝汶当地曾暴发基孔肯雅热,与患者旅行史完全吻合。