科技日报记者 刘霞

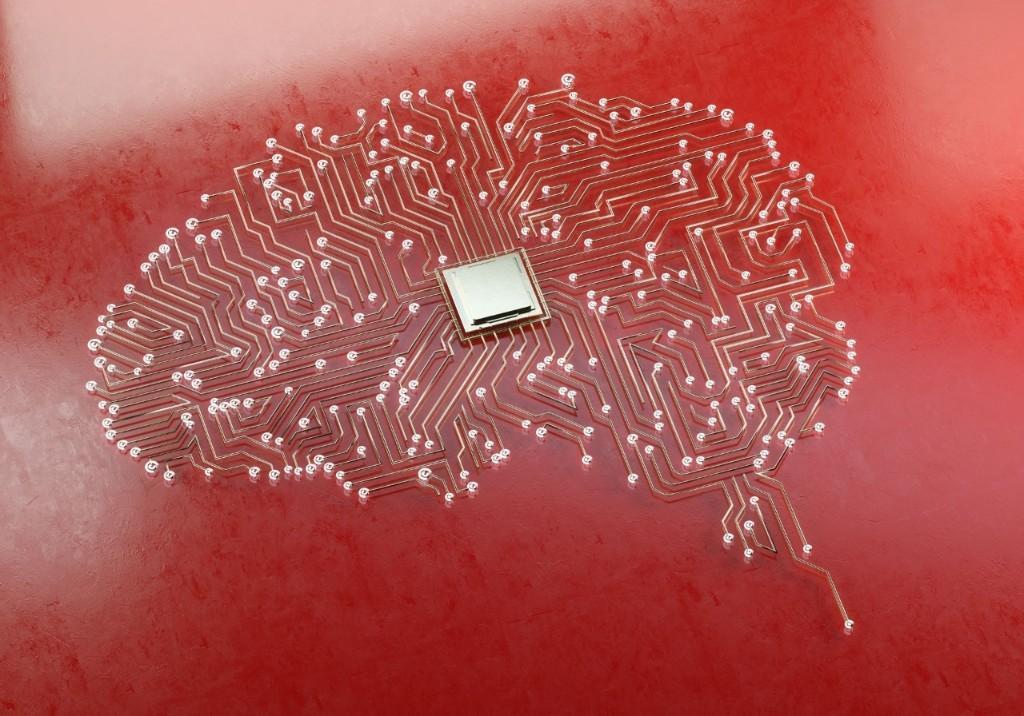

自工业革命以来,人与机器融合的脑机接口技术,激发了人类无穷的想象力。历经半个多世纪的探索,大脑芯片这项曾被视为实验室奇观的脑机接口技术,如今正悄然走进现实。

据美国石英财经网站报道,尽管成就斐然,但大脑芯片技术仍面临诸多挑战。无论是提升识读精准度,还是应对网络安全与隐私保护等难题,都亟须产业界和技术界持续攻坚。

“神经连接”领跑技术应用

在国外大脑芯片技术领域,埃隆·马斯克创立的“神经连接”公司备受瞩目。目前,已有七位受试者成功植入了该公司研发的“神经感应”大脑芯片。2024年1月28日,因跳水事故导致肩部以下瘫痪的31岁青年阿博,成为首位植入“神经感应”芯片的用户。术后初期,他主要用这项技术来操作电子游戏。如今,他已经借用这一技术将日常工作生活的触角延伸至收发邮件、网页编辑、学术研究、金融理财等,几乎重获独立生活能力。他在接受美国媒体专访时坦言,“神经感应”芯片让他如获新生。

迈克作为“神经连接”公司第四位受试者,现已成为全球首位借助脑机接口实现全职工作的人士。这位测量技术员在家中就能熟练操作CAD设计软件。另一位受试者亚历克斯虽丧失手臂功能,却依然能借助“神经感应”芯片继续从事3D零部件设计工作。

能真实改变患者的人生路线,这似乎标志着大脑芯片技术正迈向成熟应用阶段。

群雄逐鹿间的创新博弈

在大脑植入芯片的科技竞速中,“神经连接”绝非唯一玩家。多家企业正以迥异的技术路线展开角逐。

据美国消费者新闻与商业频道网站报道,总部位于奥斯汀的Paradromics公司5月迎来重大突破,他们成功完成首例大脑芯片人体植入实验。该公司大脑芯片搭载了1600个电极,较“神经连接”公司1024个电极的芯片设计更具技术优势。一旦监管机构批准,Paradromics公司计划今年晚些时候启动一项临床试验,研究其技术在人体使用中的长期安全性。

由“神经连接”前高管本·拉波波特联合创立的“精准神经科学”公司则另辟蹊径,采用的是不穿透脑组织的表面薄膜技术。这种侵入性更小的方法,已获得美国食品和药物管理局的有限使用许可。

“同步生物技术”公司则在微创领域取得进展。该公司通过血管植入电极的方案避免了开颅手术,目前已为10名患者成功植入。在杰夫·贝索斯与比尔·盖茨的资本加持下,该公司有望很快推出全球首个支持蓝牙连接苹果设备的大脑芯片产品。

美国加州大学戴维斯分校、布朗大学、哈佛医学院附属麻省总医院等携手开发的语音合成系统,首次实现了通过脑信号直接转成自然语音(延迟仅10毫秒)的技术,让一位因渐冻症失去发声能力的患者“重新开口”。今年6月发布的这一最新成果,彻底摒弃了传统脑信号转文本再转语音的繁杂过程,为神经疾病失语者恢复对话能力提供了无限可能。

美国卡内基梅隆大学则证明,非侵入式技术同样前景可期。他们借助脑电波读取帽,实现了对机械手指的实时操控,为未来无需手术的脑机交互提供了生动范例。

大脑芯片这场融合神经科学、工程学和临床医学的科技革命,正在重塑人机交互的范式。不同技术路线各放异彩,如百川奔涌,归于造福人类的星辰大海。

仍需翻越技术伦理高山

尽管脑机接口技术已取得重大突破,但要真正普及应用,仍需跨越技术与伦理的双重险峰。

以最先进的语音解码系统为例,虽然能将患者原本模糊不清的语音识别准确率显著提高,但43.75%的单词错误率表明,其距离实现自然流畅的沟通仍有差距。

技术层面尚存诸多其他挑战:如何从“指令响应”升级为“自由表达”?如何降低植入创伤、提升长期稳定性和兼容性?这些问题的解决程度,将决定该技术能否从实验室走向广阔的现实应用场景。

与此同时,隐私与安全防护亦不容忽视。承载人类思维活动的神经数据,需要比金融系统更严密的保护机制。而解码神经信号的人工智能算法,则需像精通多国语言的翻译官,能准确理解不同使用者、不同状况下的“思维方言”。