科技日报记者 王延斌 通讯员 顾玉春 刘芳

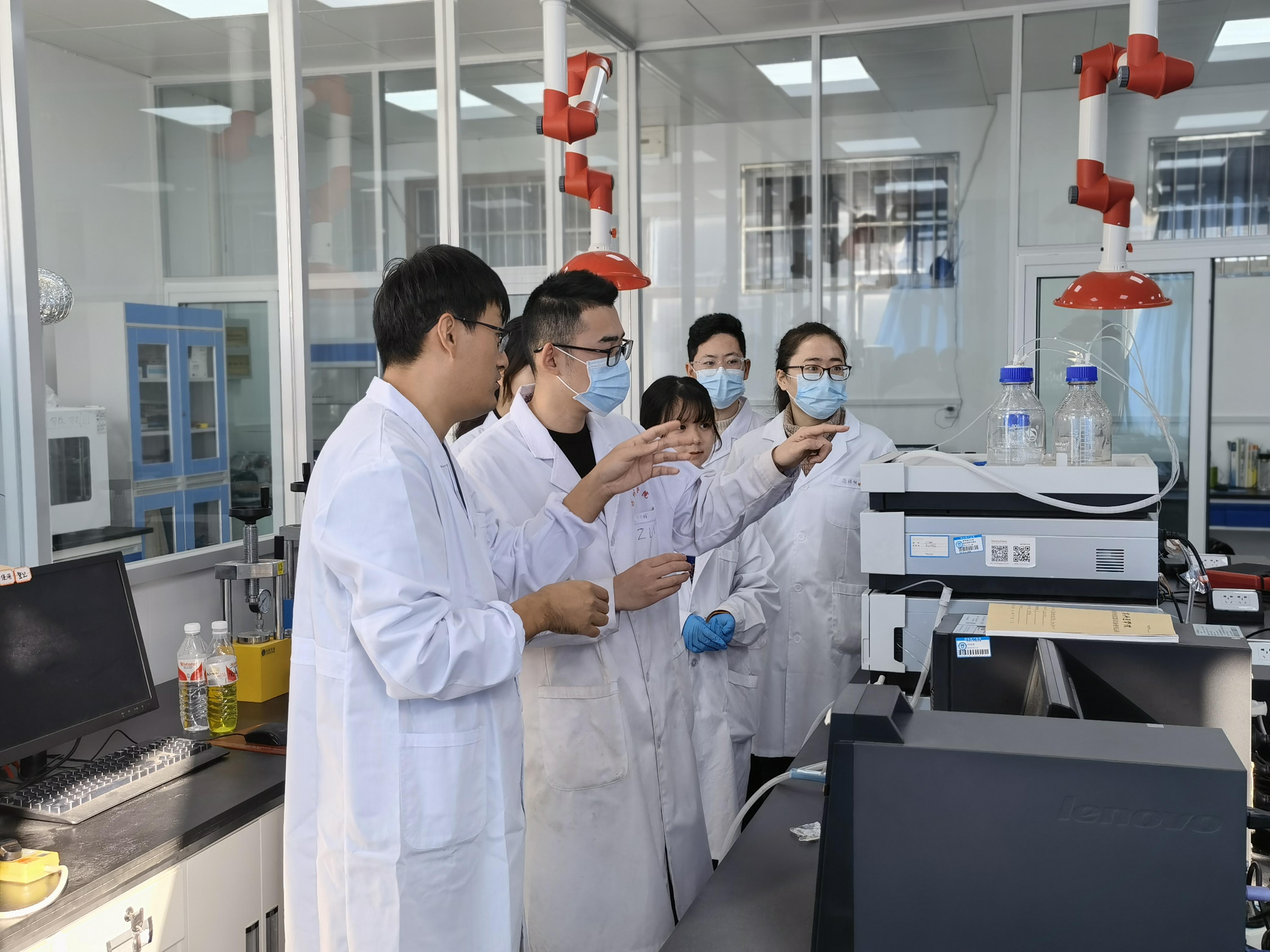

7月26日,滨州医学院(以下简称“滨医”)脑健康与智能影像研究院博士荆玉涵收到了好消息——该团队与山东沃帆医疗科技有限公司合作开发的“普惠低场MRI智能诊断系统”已完成样机制造,即将进入加速产业化阶段。

这是滨医加速科研成果产业化的最新案例。在该校独特的“三级推进”模式下,大量成果从实验室诞生之日起就被按下转化“加速键”。科研成果从“书架”走向“货架”,科研人员需要直面的“不敢转、不想转、不会转”难题,被该校的制度设计、管理体系、机构设置一一化解。

数据显示,近年来该校累计转化科技成果43项,为企业研发新成果20多个,助力企业增收36.42亿元。由此,该校先后获批山东省高校科技成果转化和技术转移基地、山东省科技成果转化综合试点单位。

将成果转化作为评价核心指标

拥有双重身份的李诚博,既是滨医药学院教师、生物制药博士,也是山东隽秀生物科技股份有限公司技术专家顾问。这两年,由他担任技术骨干的滨医医用抗菌材料团队转化了不少成果,其关键在于团队研发始终瞄准企业痛点。

李诚博的双重身份源于滨医“科技人才进企业”行动。滨医科技处处长许红梅告诉记者,科技成果要在源头上“接地气”,需要科研人员拒绝“闭门造车”,推动他们围绕企业研发需求,以专业特长展现科研服务企业的能力,助力科研成果从“论文写在纸上”到“成效落在线上”。

据了解,该校累计选派60多名科研人员到40多家企业挂职科技副总、技术顾问等职务,实现科技供给与产业需求“双向奔赴”。

成果转化不仅是“外部要求”,更是“内部需求”——滨医正在推进的科技评价改革,让科研人员有了“我要转”的积极性。

滨医人力资源处处长张德海向记者介绍,该校加大了校企合作考核比重,将企业挂职人员数量,横向课题数量及经费、成果转化金额作为学院、科研机构的年度目标考核指标单列;将成果转化作为核心要求纳入科技评价、人才评价及职称评审等各项工作中……上述种种举措,成为滨医科研人员转化成果的“第一推力”,解决了“不想转”问题。

如今,积极研发成果并着力推动转化已在该校蔚然成风。该校精准医学研究中心团队与安徽骆华生物科技有限公司合作,开展肿瘤类器官药敏检测研究与服务,用于肿瘤患者精准用药指导;微生物药物合成生物技术团队与青岛诺安百特生物技术有限公司合作,开展高附加值天然产物的微生物制造研究,进行聚赖氨酸盐酸盐技术转化……

“我们搞科研,他们推动产业化”

在滨医精准医学研究中心团队骨干姜文国教授看来,在滨医,成果转化属于专业操作,“我们搞科研,他们推动产业化”。姜文国眼中的“他们”,不单指一个人。

据了解,滨医构建了“学校—职能部门—学院—项目组”的全链条成果转化管理体系。学校提供转化平台与政策保障,科技成果转化中心提供专业化服务与流程管控,各学院提供学科支撑与资源对接,项目组负责核心研发与技术输出。

山东康帆医药科技有限公司是滨医成立的专门推动成果转化的企业平台,其肩负着“发现苗子—精准服务成果—提供转化方案—后续推进”的使命。当成果走出实验室之后,从小试、中试到产业化,该公司都可以接手推动。

“一方面,我们熟悉烟台上百家主要的生物医药企业;另一方面,我们熟悉滨医所有生物医药成果,清楚其优势和短板。”山东康帆医药科技有限公司总经理林栋表示,这为成果与具体企业的成功对接奠定了基础。

将科研与产业,既合二为一,又区分对待,两端都发挥专业的力量,这种做法是滨医的“第二推力”,解决了科研人员“不会转”问题。

过去,科研成果转化难的原因之一在于供需双方对成果的估值差异,即研发者认为成果被低估,转化额太低;购买方认为成果被高估,转化额太高。现在,滨医药学院生物制药专业负责人姜静习惯了“两头跑”的生活,在荣昌生物制药(烟台)股份有限公司,她“变身”副总经理,主要负责生物技术创新药物研发。

在滨医,这种“落户在高校,创业在企业”的“校聘企用”模式还有不少。该模式将进一步消除企业与高校成果信息差难题,促进更多课题落地滨医,推动更多成果转入企业。这种模式也成为滨医成果转化的“第三推力”。

(受访单位供图)