科技日报记者 洪敬谱

炎炎夏日,人类可以躲进空调房避暑,动物能够迁移到适宜的栖息地,而植物虽无法移动,却凭借自身独特的智慧与策略,克服并适应着各种极端环境。近日,安徽农业大学校园艺学院汪松虎教授团队近日成功揭示了调控猕猴桃耐热性遗传机制,这一成果为猕猴桃耐热性的遗传改良以及耐热新品种培育开辟了捷径。相关研究成果日前发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。

猕猴桃富含维生素C等多种营养物质,凭借此优势风靡全球,被誉为“水果之王”。但在全球气候变暖的大背景下,高温胁迫已成为制约猕猴桃产业发展的关键因素。作为典型的温带果树,绝大多数猕猴桃品种对高温较为敏感,常常出现叶片卷曲、光合受抑制以及果实品质下降等问题。不过,野生种毛花猕猴桃中的部分株系却展现出显著的耐热性,而这种表型差异背后的遗传机制,长期以来都未被揭晓。

为了探究其中奥秘,科研人员筛选出两份耐热性差异明显的猕猴桃材料。研究发现,在耐热性较好的材料中,编码分子伴侣的基因不仅表达时间更早,表达量也更高。

为什么这两份材料对热胁迫的反应在速度和程度上存在差异?其背后的遗传基础又是什么?

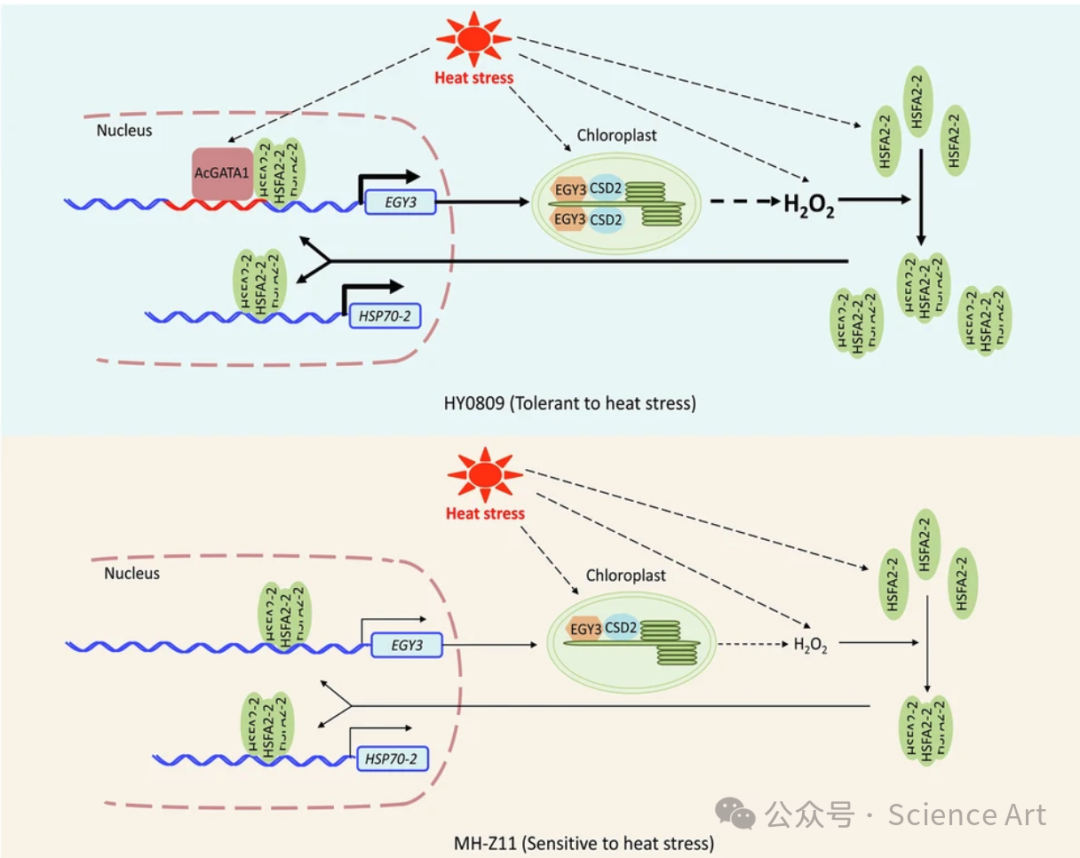

带着这些核心问题,科研人员将这两份材料进行杂交,随后对杂交后代植株的耐热性表型与基因组上的DNA变异展开关联分析。分析结果显示,编码叶绿体蛋白EGY3基因的上游存在一个自然变异。正是这个变异,使得EGY3基因在热胁迫情况下能够高表达,促使叶绿体产生过氧化氢。过氧化氢作为植物体内重要的信号分子,能够促进分子伴侣蛋白的表达,进而提高植物的耐热性。

实验数据表明,多个不含有这一自然变异的猕猴桃品种,对热胁迫都极为敏感;而含有该变异的品种,耐热性则相对更强。最终,科研人员借助遗传学、分子生物学等技术手段,确认了这个DNA变异就是调控猕猴桃耐热性的关键遗传密码。

汪松虎表示:“这项成果不仅对猕猴桃的基础理论研究有所助益,还能针对现有栽培品种的某个性状进行定向改良,加快新品种的培育进程。”他还提到,对于那些不含该变异、对热胁迫敏感的猕猴桃材料,可以通过喷施低浓度的过氧化氢来增强其耐热性。

据悉,汪松虎团队自成立以来,始终围绕猕猴桃产业发展中的关键科学问题与技术瓶颈,通过创新育种技术、深入探究植物逆境适应机制,以科技创新助力猕猴桃产业实现提质升级。