科技日报记者 马爱平

近日,农业农村部成都沼气科学研究所秸秆资源化利用创新团队在材料合成领域取得突破。该团队首次利用三元低共熔溶剂技术,开发出一种兼具高效磷吸附与抗菌功能的复合材料,为水体富营养化治理与公共卫生安全提供了新解决方案。相关成果日前发表于国际期刊《先进复合与杂化材料》。

论文通讯作者、农业农村部成都沼气科学研究所研究员代立春介绍,研究团队创新性采用由葡萄糖、尿素、氯化镧组成的三元低共熔溶剂作为前驱体与反应介质,通过一步溶剂热法,合成出生物质炭片负载的碳酸镧纳米线复合材料。该材料呈现独特的二维层状结构,碳酸镧纳米线均匀分散于生物质炭基底中,形成“纳米线—炭片”协同体系。

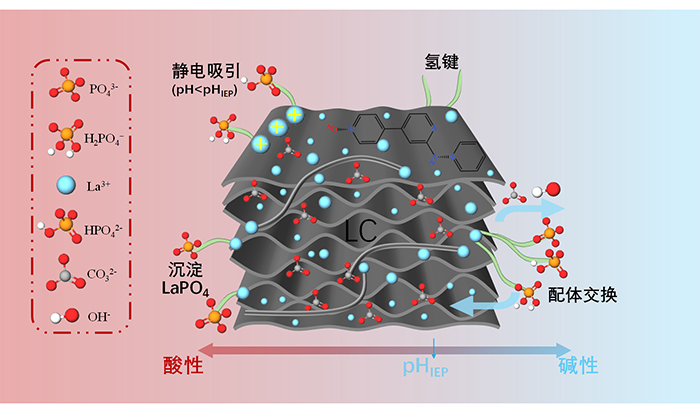

实验表明,该材料对高浓度复杂废水(如沼液)与低浓度自然水体(如池塘水)均展现出卓越的磷吸附能力,磷去除率均超过99%。吸附机理研究揭示,配体交换诱导的内层络合是主导磷酸盐吸附的核心机制,而生物质炭片表面的含氮官能团通过增强对磷酸根的亲和力,进一步提升了吸附效率。密度泛函理论计算验证了这一分子级相互作用。

代立春表示,除吸附性能外,该材料还表现出显著的抗菌功能。实验数据显示,其对常见致病菌金黄色葡萄球菌的抑制率高达99.99%,为水处理过程中的微生物污染控制提供了双重保障。

传统磷吸附材料多依赖高温煅烧或多步改性,工艺复杂且成本较高。而本研究通过低共熔溶剂体系,在温和条件下实现“溶剂—反应介质—模板”三重功能集成,大幅简化了合成流程。低共熔溶剂由天然生物质成分构成,具有可降解、低毒性特点,符合绿色化学理念。

我国水体富营养化问题日益严峻,农业面源污染是主要成因之一。“该材料的高效除磷能力可广泛应用于沼液处理、养殖废水净化等领域,助力农业绿色发展。同时,其抗菌特性在饮用水安全、医疗废水处理等方面具有潜在应用价值。”代立春表示,下一步将优化材料规模化生产工艺,并探索其在高磷血症治疗等领域的跨界应用。

(农业农村部成都沼气科学研究所供图)