科技日报记者 张蕴

当消费者拧开一瓶面霜,扑面而来的香味不仅愉悦感官,而且蕴含着尖端生物科技的结晶——通过合成生物学技术精准制造的萜类香料。从薰衣草的舒缓花香到柠檬的清新果香,从檀木的沉稳气息到薄荷的清凉之气,萜类香料正悄然改写护肤品行业的气味密码。

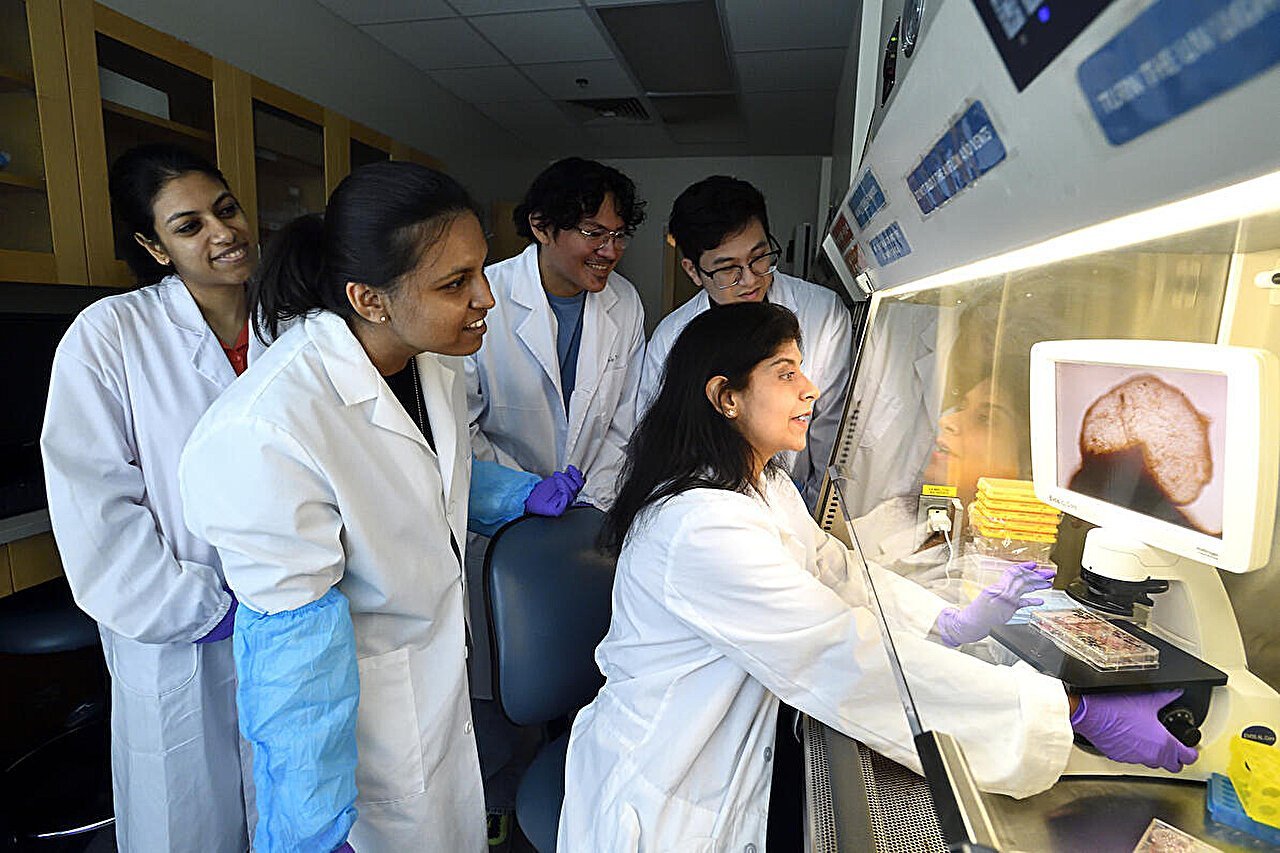

近日,记者采访了中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部研究员周雍进团队,揭秘“酵母工厂”在萜类香料制造中的应用与发展。

兼具香气和生理功效

萜类香料是可作为香料使用的萜类化合物,它是以异戊二烯为基本单元的天然分子,堪称自然界赋予人类的嗅觉宝藏。“这些异戊二烯单元像乐高积木一样,通过不同组合方式,可形成结构多样、香气迥异的萜类香料。”周雍进说。

团队成员张梦瑶介绍,在个护产品中,萜类香料堪称感官与功能的“双料冠军”。首先,它们是极致嗅觉体验的缔造者,比如芳樟醇能还原铃兰的清澈花香,香叶醇具有玫瑰的甜蜜芬芳,而柠檬烯能带来鲜活的柑橘调。更重要的是,许多萜类香料还兼具生理功效。例如,胡椒中提取的β-石竹烯,既有温暖的木质辛香,又能抗菌抗炎,还能促进有效成分透皮吸收;德国洋甘菊中的红没药醇,不仅散发着甜美的花香,还具备舒缓抗炎的功效。这种“香气+功效”的双重特性,使它们成为功效型护肤品的理想成分。

萜类香料合成的核心是两种关键前体,即异戊烯基焦磷酸和二甲基烯丙基焦磷酸。自然界的生物可以通过代谢途径获得这两种前体,从而自主合成萜类香料。周雍进介绍,第一条是甲基赤藓糖醇磷酸途径,常见于细菌等原核生物中,以丙酮酸和3-磷酸甘油醛为代谢起点;第二条是甲羟戊酸途径,常见于酵母等真核生物中,以乙酰辅酶A为代谢起点。但生物自主合成的萜类香料产量较低,难以满足消费者需求。

传统生产中,人们多采用化学方法合成萜类香料。

化学合成萜类香料主要有两大路径。首先是半合成路径,以天然萜类为起始原料,通过官能团转化和骨架重排来制备萜类香料。第二种是全合成路径,即直接从异戊二烯、乙炔等简单小分子出发,经多步反应构建萜类香料所需的分子骨架。但传统化学合成萜类香料也存在一些问题,周雍进介绍,化学合成路径虽已成熟,但其立体构型控制困难、副产物繁杂,且合成依赖石化原料。

生物合成优势显著

随着消费者对天然绿色产品需求的日益增长,合成生物学技术正为萜类香料的生产开辟新途径。

“我们可以将酵母细胞看作微型工厂。”张梦瑶说,通过基因编辑技术,将特定的萜类合酶基因导入酵母细胞,这就好比为这座工厂安装了全新的“生产线”。由萜类合酶基因表达产生的萜类合酶能够在细胞内部精准地合成单一构型或是特定组合的萜类香料分子。与此同时,通过对酵母细胞的代谢网络进行改造,能够优化“原料供应链”,最终达成高纯度萜类香料的绿色化生产。

张梦瑶告诉记者,相较于传统的化学合成方法,生物合成路径具有多重显著优势。一是具备精准制造能力。萜类合酶就像分子级的“3D打印机”,能精确直接获得单一构型,而化学法往往需要复杂的拆分纯化步骤。二是拥有创新设计潜力。科研人员通过改造萜类合酶,已成功让微生物生产出自然界中含量极低的檀香醇、诺卡酮等珍稀香料,甚至还创造出全新结构的非天然萜类分子。三是具有柔性生产特性。周雍进团队通过简单高效的代谢转化策略,能够让同一株酵母成为生产多种不同萜类香料的“多面手”,这种灵活性传统化工厂难以企及。此外,生物合成能使用可再生原料,并可在常温常压的水相中进行温和反应,绿色环保。

这些优势表明,生物合成萜类香料不仅仅是传统合成方法的替代,更是推动香料产业向精准化、个性化、可持续发展方向迈进的重要引擎。

产业化任重道远

虽然生物合成萜类香料具有诸多优势,但是其产业化仍然任重道远。

“从实验室的‘能做’到工厂的‘能赚’,中间隔着一道需要多学科协同跨越的产业鸿沟。”周雍进说。

他坦言,这个转化过程需要3个环节的深度协同。首先是通过代谢工程改造手段,提升菌株的工业适应性和生产稳定性;其次是运用发酵工程技术,解决规模化生产中的工艺控制和放大问题;最后还需要应用化工技术,在控制成本的同时优化下游分离纯化流程。

“需要特别强调的是,生物制造产业化绝非简单的工艺放大。它要求我们从最初的菌株设计阶段,就要统筹考虑生产成本、工艺可行性和市场竞争力。换句话说,我们既要算明白‘菌株代谢账’,更要算好‘经济生产账’。”周雍进说。

他认为,从实验室走向产业化,实现大规模商业化应用,首先是要突破成本竞争力,核心是要提升工程菌株的产物滴度、生产速率和底物得率;其次,必须提升工程菌株的遗传稳定性和工业鲁棒性,确保其在长期、大规模生产中能够保持优良表型;此外,稳定的原料供应、成熟的销售渠道和法规认证体系等产业化配套条件也是不容忽视的。

链接

生物合成萜类香料面临双重挑战

当前萜类香料的生物合成面临着“上游菌株构建”与“下游放大生产”的双重挑战。

中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部研究员周雍进坦言,在上游环节,萜类合酶的挖掘与改造是核心课题。这些生物催化剂决定了最终萜类香料的结构与香气特性。同时,萜类香料及其中间体对微生物底盘细胞的毒性效应不容忽视。它们通常会破坏细胞膜结构,干扰正常的细胞活动,可能影响萜类香料的可持续生产。

周雍进介绍,通过海量基因组数据结合高通量自动化技术,可大幅提升萜类合酶的挖掘效率。同时,蛋白质理性设计和定向进化策略可有效突破微生物异源合成的产量瓶颈。

“可以通过多策略组合应对毒性挑战。”团队成员张梦瑶说,“模块化基因线路设计、动态调控策略、利用细胞器区室化隔离有毒中间物,以及强化转运工程促进产物外排等,都是有效手段。”

“下游的挑战则主要集中在工艺适配性方面。萜类香料的挥发性会对传统设备造成腐蚀,开发耐腐蚀新材料和专用气相捕集系统成为破局关键。”周雍进说。合成生物学技术从实验室走向大规模产业化,绝非简单的线性放大,而是需要多学科深度协同探索。