科技日报记者 张蕴

“中国天文学正从‘跟跑’向‘并跑’甚至‘领跑’转变。FAST、LAMOST等大科学装置的成功运行,参与SKA(平方公里阵列射电望远镜)国际大科学计划,特别是牵头提出GOTTA全球开放暂现源望远镜阵列国际大科学计划,彰显了我国在天文观测领域的实力。”7月31日,在辽宁省大连市举办的首届全国天文公众科学大会上,中国科学院国家天文台台长刘继峰的致辞,为现场观众打开了一扇观测宇宙的时空之门。

今日中国天文,国际合作与自主创新并重,大国重器与亿万双热切的眼睛正共同编织探索宇宙的巨网。这些由专家引领、全民参与的创新实践,正在人类认知宇宙的星河中“追光”。

全波段布局:从“跟跑”向“领跑”的硬核跨越

“从射电到伽马射线,现代天文学已全面进入‘全波段时代’。”刘继峰强调,“‘中国天眼’FAST在低频射电领域已达到世界领先水平,而‘天关’‘悟空’‘慧眼’等空间望远镜组成了我国在高能天体物理领域的‘探测矩阵’。”同时,引力波、中微子等“多信使”观测手段的突破,得以从更多维度理解宇宙的奥秘。

“CSST获取的数十亿天体数据,既是巨大的科学宝库,更是全民科学教育载体。”中国科学院国家天文台研究员陈建生表示。发动全社会参与CSST图像资源开发,是开展全民宇宙观教育的伟大工程,引导社会公众从单纯地“观看”宇宙到“参与”对宇宙的研究,是对公众进行科学宇宙观教育的重要方式,也是提升全民科学素养的有效路径。

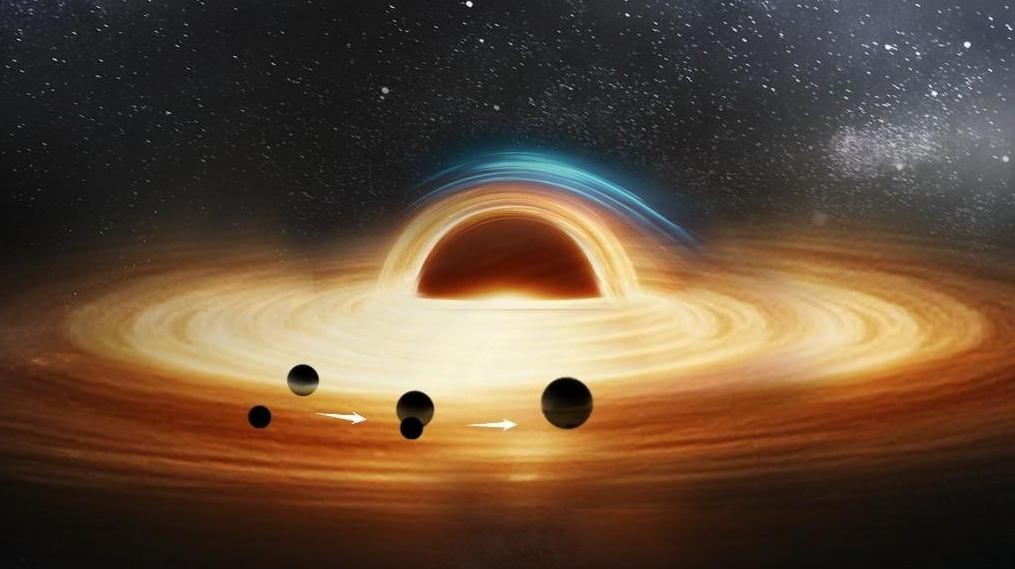

刘继峰介绍,在大规模巡天与数据驱动研究方面,国际上的斯隆数字巡天(SDSS)、薇拉·鲁宾天文台(LSST)等项目,以及我国即将发射的“中国空间站工程巡天望远镜”(CSST),都将带来前所未有的海量数据。他坦言,CSST预计将发现数千个引力透镜系统,为暗物质、暗能量研究提供关键数据。

辽宁师范大学校长罗文波介绍,天文学因其普世性与启发性,一直是推动公众科学发展的重要领域。我国在天文公众科学领域已实现从参与者到引领者的跨越性突破。作为天文公众科学的先锋力量,国家天文科学数据中心(NADC)已建立显著领先优势,拥有众多成果。依托“星语”“天一”等AI大模型,中心还构建了智能天文学习社区,让公众突破地域与设备限制,深度参与科研探索。

全民科学时代:当观星者成为探索者

在大会现场,一段特殊的照片引发全场关注:2015年,来自合肥的10岁小学生廖家铭通过China-VO公众超新星搜寻项目,在比对星空照片时发现了一颗亮度骤增的超新星。这个年仅10岁的“小小科学家”,成为我国年龄最小的超新星发现者。

如今,这个项目已累计发现超新星200余颗,吸引数万公众参与,其中不乏中学生、退休教师等非专业背景的“宇宙探秘者”。

天文学是最适合公众参与的学科之一。公众科学不仅加速了数据挖掘,更让科学探索成为全民共享的事业。刘继峰介绍,早在20年前,全球就有“星系动物园”(Galaxy Zoo)、“SETI@home”等项目,让普通人也能为科学发现贡献力量。

“中国空间站望远镜(CSST)等大科学装置即将产生的PB级数据洪流,公众参与天文探索已成为必然选择。如何让公众更好参与科学研究?”原中国科学院科学传播局局长周德进、中国科学院高能所前副所长兼加速器中心主任张闯等专家学者围绕话题展开智慧碰撞,专家一致认为,良好的奖励机制是重要保障,学界应建立完善的权益体系,通过将贡献值转化为成长资源,破解“奉献不可持续”难题,构建“科学家设计—公众参与—成果共享”的生态,筑就全民科学时代的星河长城。

中国科学院国家天文台研究员赵刚认为:“全民科学发现时代已经到来,公众借助自动化观测设备和人工智能技术的力量,同样可以为系外行星大气和生命信号的探测贡献力量,促进新成果的涌现。”

当今,大数据、人工智能、全球化观测网络正深刻改变着天文学的研究方式,而公众科学的兴起,则为天文学注入了前所未有的活力。正如刘继峰所言,“让我们携手,让更多‘仰望星空’的眼睛,成为‘探索宇宙’的力量。”