科技日报记者 马爱平

记者5日从中国农业科学院获悉,该院农业基因组研究所农业基因编辑技术创新团队深入解析了中亚野猪种群在跨越欧亚大陆百万年的迁徙历程中适应环境的独特遗传密码,为理解大型哺乳动物如何应对环境变化提供了新视角。相关研究成果日前发表在国际期刊《细胞·基因组学》上。

野猪是家猪的祖先,其跨越欧亚大陆的迁徙历程是研究物种适应环境变化的经典物种。起源于东南亚热带地区的野猪,历经数百万年向西、向北扩散至欧洲和中亚高纬度地区,面临严寒、紫外线减弱等挑战。然而,作为东西方关键通道的中亚地区野猪种群的遗传历史及适应机制,长期缺乏深入研究。

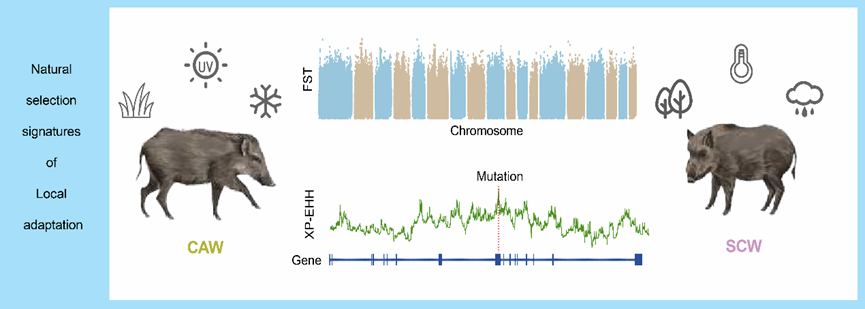

论文通讯作者、中国农业科学院农业基因组研究所基因组所(大鹏湾实验室)研究员李奎告诉记者,该研究整合了47个新测序和49个公开的高质量野猪全基因组数据(覆盖东亚、中亚、欧洲等地区)。研究发现,亚洲野猪大约在360万年前与东南亚近亲物种分家,随后分化出中国南部和中亚不同种群。其中中亚地区的野猪为了适应干燥寒冷的环境,进化出独特基因优势。例如,调控脂肪代谢的LPIN1基因存在两处增强子变异,这些变异通过调节基因表达促进能量储存,使野猪在食物短缺时更有效地积累能量;另一个影响肌肉生长的ALPK2基因错义突变,则或许能够解释野生种群为何拥有强健的体格。

“该研究首次系统性重构了野猪跨越欧亚大陆百万年的迁徙历程,揭示了中亚作为东西方基因交流枢纽的角色。研究精准定位了野猪适应高纬度环境的‘分子指纹’,特别是ALPK2和LPIN1等关键基因的适应性变异,为理解现代家猪重要经济性状(如生长速度、肉质)的演化根源提供了全新视角,也为家猪遗传改良提供了宝贵的‘基因蓝图’。”李奎说。

(中国农业科学院农业基因组研究所基因组所供图)