科技日报记者 陈 曦 通讯员 赵 晖

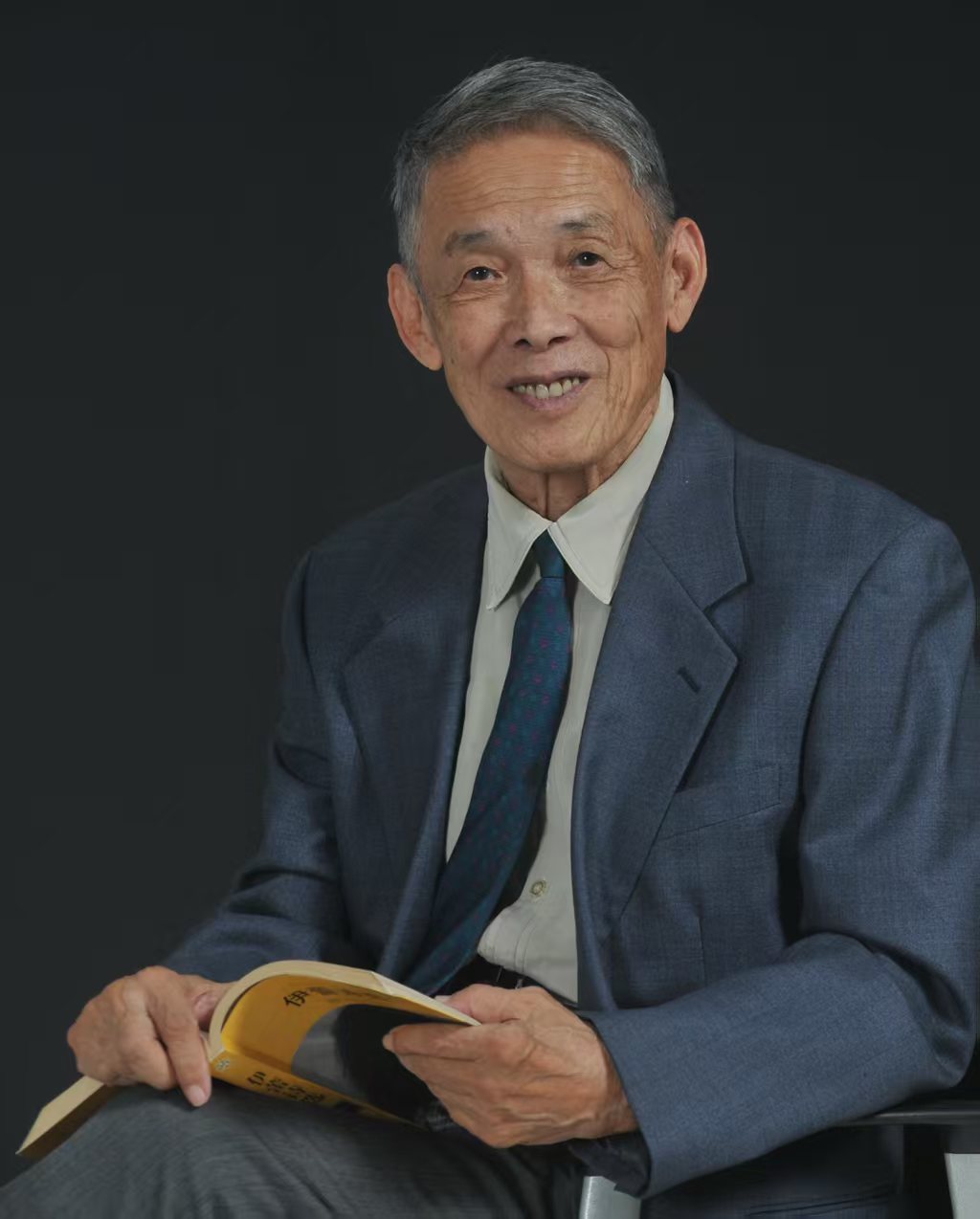

8月1日,著名流体力学家、中国科学院院士、天津大学教授周恒安然离世,享年96岁。

他是力学界的不老传奇,在流体力学稳定性理论、湍流研究等领域取得了一系列开创性成果,为我国力学学科的发展作出了卓越贡献。

他在94岁高龄仍关心教学改革、关注科研动态,经常与学生讨论科学问题。他倡导科研人员从实际出发提炼科学问题,以理论突破回应国家需求。

面对问题,他不迷信权威,敢于动真碰硬,发表“破五唯”的檄文,并为此奔走呼吁。

“纵观我这一生,应该说基本上是顺利的,能做的已经完成了。”这是周恒对自己人生的总结。如今,他完成了“任务”,平静地走了,只留下大先生沉甸甸的背影,供后来者仰望与追思。

理工结合 做有用的研究

1956年,归国不久的钱学森在北京开设了“工程控制论”课程,天津大学推荐几位青年教师去学习,这其中就包括周恒。由于授课地点在中关村,每次听课的往返路程要花费近9个小时,最后,这几位青年教师中只有周恒坚持了下来。

“那时很辛苦,但钱先生讲得非常好,深入浅出,对我后来的教学和科研都有启发。”周恒回忆说。当年暑假,他就试着在钱先生讲座中提到的最优控制领域做了一些研究。当他把结果写信告诉钱学森时,得到了钱学森的鼓励。

1957年初,中国力学学会在北京成立,周恒在会上报告了自己的研究成果并得到好评,这成为他研究生涯的开端。钱学森还让周恒每周三天到位于北京的中国科学院自动化所,亲自指导他做科研。此后,周恒深耕流体力学,倡导综合运用不同力学分支理论创新来解决实际问题。

20世纪70年代,周恒受邀解决导航仪上“气体动压轴承二自由度陀螺仪”制造问题。这段和技术工人联手攻关的经历对他触动很大。“实际的陀螺仪不像理论力学书中那样,是一个简单的转子,而是一个复杂的系统,需要综合运用不同力学分支的知识来解决实际问题。这说明,技术创新不可迷信书本,要亲自实践才能取得真知。”他说。

此后,周恒多次对学生、对校领导、对青年科研工作者谈及这段科研经历。他倡导做科学研究要“理工结合”,91岁高龄还开讲座,宣讲理工结合的科研方法,且科研方向要面向国家需求。

“周先生希望我们做的研究能够面向工程实际,对国家有用,所以经常建议我们要多和这类的专家交流,了解实际情况,而不是纸上谈兵,写写文章。”周恒的学生,天津大学机械工程学院教授、高速空气动力学研究室主任苏彩虹说。

“在论文中发明一堆理论新词没有意义”。周恒一直倡导理工结合,做“有用的科研”。在他看来,能从根本上解决实际问题的理论创新,才是过硬的科研成果。“用上了”就是他对成果的最高评价。

以理论突破回应国家需求,是周恒的科研初衷。“面向国家实际需求,将工程中的问题拿到科学层面来解决,同时丰富了科学的内涵,这是最高级的创新”。周恒和他的学生们一直秉承着这种思想,开展真正面向国家重要需求的创新研究。

周恒在从事流动稳定性研究时,一直有一个坚定的研究目标,那就是对航空航天领域迫切需要解决的转捩预测难题作出实质性贡献。流动稳定性与层流-湍流转捩预测是一个百年科学难题,也是发展航空航天等技术不可回避的问题。周恒开启了我国在这一难题上的研究并发挥了重要作用,如今一些成果已服务于实践。

2014年,周恒得知我国在发展新型飞行器时现有的计算空气动力学不能给出足够精确的空气动力学参数。他便和中国科学院院士张涵信共同分析了可能的原因,提出了稀薄气体力学的新思路、新方法。这是该领域少有的由中国人提出的新问题。从2017年开始,他建议并具体帮助一位青年教师开展了这方面的研究。此时,他已85岁,进入了一个对他来说的全新领域——稀薄气体力学领域,并取得了实质性进展。

实事求是 不迷信权威

实事求是,不迷信权威,有独立思考之精神,是周恒给学生们的不言之教。

1981年,正在进行流动稳定性非线性问题研究的周恒,到英国做访问学者。他到访的,正是流动稳定性弱非线性理论的最早提出者——斯图尔特教授执教的大学。周恒试图在前人研究的基础上,解除或至少放宽其方法在应用层面所受的限制,再设法将弱非线性理论推广到三维问题上。

“但我坚持做下去的结果,竟然是最终否定了原来的弱非线性理论。我发现,有不少地方,理论提供的结论与实验结果不符。”在权威面前,周恒没有退缩,敢于质疑,又经过4年多的研究,他终于弄清了原来的弱非线性理论出现问题的原因,并提出了改进办法。

周恒认为,研究是不怕犯错的,自己会犯错,同行会犯错,权威专家也会犯错。而且很多时候,犯错和证伪也是推动科学发展的必经阶段。

很多学者是站在自己的优势上创新,但周恒却并非如此。一旦判断某个研究方向没有价值了,他就会重新学习,因此他转了很多研究方向,“力学不老传奇”的称号也由此而来。

“他会不停地思考,不停地探索新的问题,面对复杂的新课题,他愿意一点一点去学、去弄清楚,他也很乐意和年轻人探讨科研中的具体问题。”天津大学机械工程学院青年教师陈杰说。陈杰2017年加入周恒团队,在她眼中,周先生是一位愿意不断突破自身局限的师长。

在《我的科研经历》一文中,周恒把自己的科研生涯分为5个阶段,从偏重数学的纯理论到解决陀螺仪不稳定问题进入空气动力学,再到超高音速流,周恒的每个阶段都是对前一阶段的迭代升级,重新出发,从不故步自封。

学者风范 先生风骨

2021年,一条“92岁周恒院士骑自行车去办公室做科研”的短视频迅速走红,登上热搜。这位年过九旬的院士脚踏自行车,笑着挥手奔赴实验室的背影,让无数人动容,也引发了公众对大先生的深深敬仰。

“好学生不是教出来的,是学出来的”。做了一辈子老师的周恒不好为人师,却甘为人梯。他很忌讳旁人说“某某在周恒院士的影响下取得了某某成就”。“成就都是人家自己拼出来的,怎么就是受了我的影响呢?”他总这样坦诚直言。

在七十余年的教学生涯中,周恒始终保持着谦逊平和的学者风范,无论是对待青年教师还是青年学子,都倾囊相授,并以身为范,有荣誉、有机会就给年轻教师铺路。

周恒还非常关心学校与学术的发展,总能发现问题、直面问题,也能分析问题并提出解决问题的思路。他的每次“批”和“评”都有理有据,虽看似“不留情面”,但却饱含了对学校事业发展的关注和深情,是“实事求是”的大先生。

但周恒转身面对学生时,他的锋芒便化作温润的光。新生入校,他总会偷偷地跑到天大基金会,给北洋励志金捐款资助困难学生。他总是要求保密,觉得捐款让别人知道会不好意思。这一捐就“偷偷”捐了200万元。

想做的科研已经告一段落,想捐的款已经捐助到位,对天津大学的建议已经递交。周恒走的时候“没有遗憾”。

事了拂衣去,深藏功与名。先生风骨,山高水长。