科技日报记者 朱虹

7月初,黑龙江省科技成果转化月系列活动火热收官。其间,全省开展活动116场,促成合作签约53项,签约金额达1.27亿元,选派科技总师400人……这组数字的背后,是黑龙江省以制度创新撬动科技成果转化带来的澎湃动能。

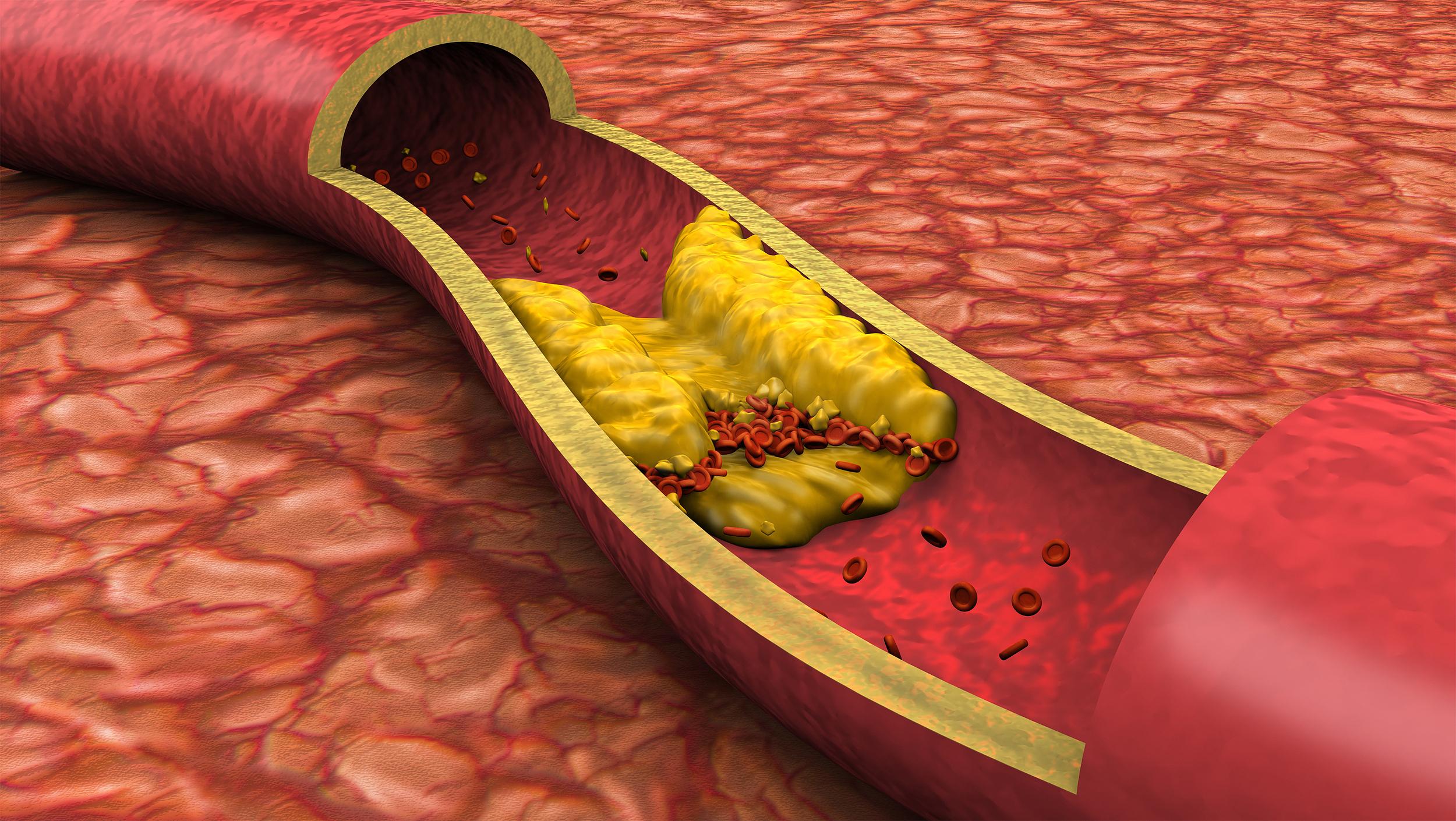

长期以来,科研成果“省内开花省外香”、企业需求与科研成果“两张皮”、科技成果转化链条断裂等问题,成为黑龙江从“科教大省”向“产业强省”跨越路上的羁绊。

为此,黑龙江省以“刀刃向内”的勇气,构建转化生态,以“机制+生态+数智”支点突围,重塑东北老工业基地的创新基因。

机制改革破解转化难题

“我省创新底蕴深厚,但经济社会发展却和科研进步不成正比。”在黑龙江省科技厅成果一处处长周昊看来,黑龙江不是没有好成果,而是尚未形成科技成果产业化的良好生态,没有让高科技扎根并壮大成长的土壤。

要想破解这一困境,黑龙江省必须通过体制机制改革,打通“从书架到货架”的技术商品化路径。2023年8月,《新时代龙江创新发展60条》出台,拉开了改革序幕。该政策从原始创新、成果转化、企业创新等7个维度精准发力,更借鉴哈尔滨工业大学(以下简称“哈工大”)科研成果在合肥、苏州、深圳产业化成功的经验,探索“沿途下蛋”模式,将产业需求直接嵌入科研链条。

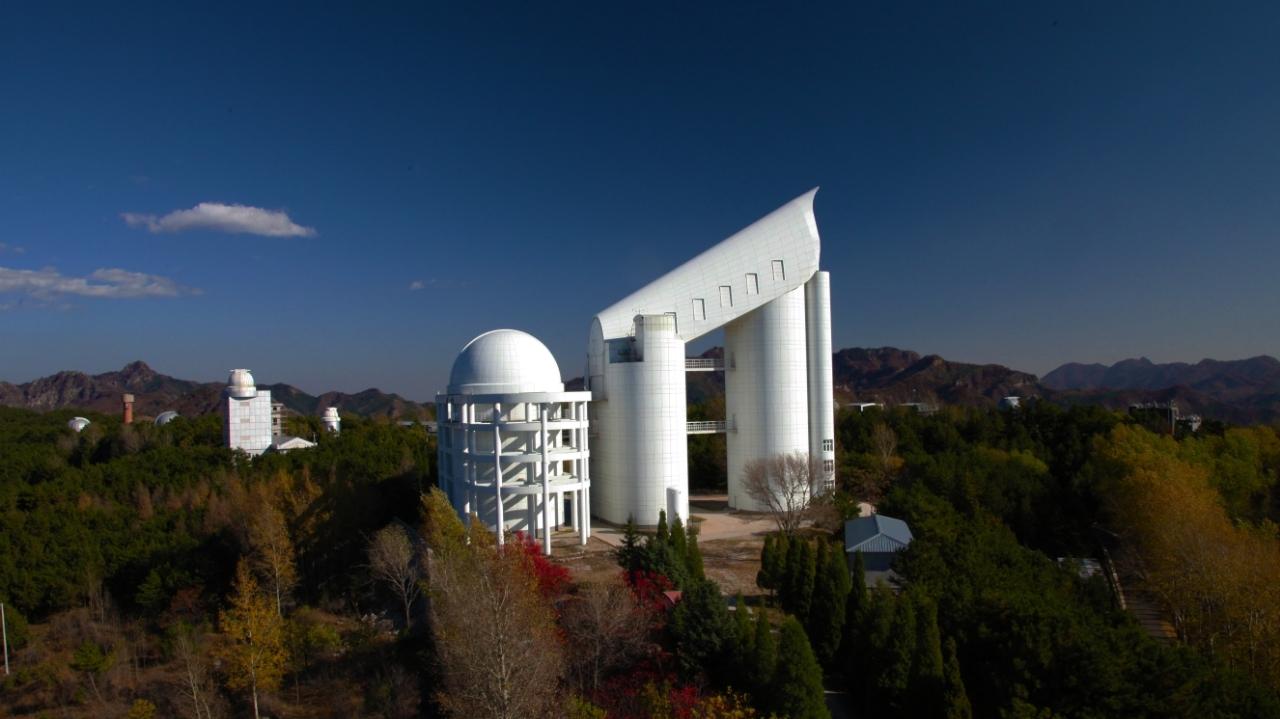

其中,最具标志性的举措是在2023年末,黑龙江省、哈尔滨市、哈尔滨新区三级政府联手哈工大,以超常规力度打造哈工大先进技术研究院(以下简称“先研院”)。

先研院位于哈尔滨市和兴路38号,教师从哈工大科学园步行到此仅需5分钟。

“这儿曾是哈尔滨市人力资源服务中心。市里仅用1个月就将此腾空,为我们提供了1.67万平方米的办公场地,成就了‘5分钟创业圈’。”先研院院长王丛菲告诉科技日报记者,这里如今已入驻45家企业,其中32家是依托学校科研团队新成立的。

在先研院展厅内,“科技成果落地生金”八个大字彰显着先研院“实现高技术成果就地转化服务龙江”的使命。王丛菲介绍,哈工大将分散于多个职能部门的各类成果转化资源集聚于此,为企业提供涵盖全生命周期的成长服务。

“从实验室到生产线,现在都有‘保姆式’服务。”哈尔滨星网动力技术有限公司董事长刘辉回忆说,公司初创时面临资金缺口,在黑龙江省科技厅组织的一场银企对接会后,中国银行黑龙江省分行48小时便出具贷款承诺函,帮助公司渡过难关。

在先研院,一大批改革政策先行先试。“我们将科技成果转化成效计入教师工作量、岗位评聘、收益分配等环节。”王丛菲说,这些激励保障制度提高了教师对成果转化的重视程度和信心。

更令创业者振奋的是真金白银的支持:从2024年起,黑龙江省每年拨付先研院1500万元用于绩效奖励;省级天使基金设立5.05亿元专项池,重点支持战略性新兴产业和未来产业;省市按1:1比例配套重大科技成果产业化项目资金,单项最高支持达1000万元。

“现在省市给成果转化的支持力度很大。预计到2027年,公司可具备年产300套左右低成本霍尔电推进系统的能力。”刘辉说。

生态重构激活沉睡成果

近日,在石油之城大庆市,东北石油大学教授李玮基于“深层油气钻井工具随钻扩眼器”技术与中国石油天然气集团有限公司签下百万订单。这场合作的诞生,源于一场“政策倒逼”。

黑龙江省科技厅成果二处处长许金光介绍:“我们调研发现,省内高校、科研院所科研成果不少,但成熟度较低。因此,我们以生态重构为突破口,通过政企校协同发力,打造创新创业生态圈激活转化动能。”

黑龙江省在哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、大庆四市布局7个创新创业生态圈,汇聚项目、资金、政策等资源要素,省市校联合帮助科研团队在本地转化成果、生成企业、创造效益。

“我们要求各地市将生态圈内新注册企业纳入政绩考核。”黑龙江省科技厅副厅长张喆介绍,《2024年黑龙江省高校院所转化榜》首次将“新生成企业比例”权重提升至45%,倒逼各地各单位重视孵化。

得益于环东北石油大学创新创业生态圈建设,大庆高新区给予东北石油大学7100平方米场地支持。东北石油大学科研处副处长袁瑞霞介绍,学校近20名教师带队走进大庆高新区智能钻采装备产业园,孵化出12家企业。李玮的企业就是其中之一。

“我所研发的技术需要大型生产设备和工程测试装置。此前,由于没有合适场地进行中试,始终没有实现量产。”李玮说,如今通过“成果完成人+技术入股”模式,很多教师的成果从实验室走到生产线,两年内学校专利转化数量与以往相比跃升5倍。

先研院的成功经验在各大生态圈复制,沉睡的科研成果不断被激活。

如今,环哈尔滨工程大学生态圈依托船海优势学科,已形成“哈船系”产业集群;环佳木斯大学生态圈校企共建10个产业技术研究院。

这些生态圈如同一个个强大的磁场,吸引着人才、项目、资金等创新要素汇聚。两年来,黑龙江省生态圈内高校通过作价入股等形式累计生成企业201家。

数字赋能校企精准对接

“企业解决了真问题,我们拿了真数据,双赢!”

哈尔滨工业大学教授王珂带领团队在建龙西林钢铁有限公司驻扎10个月,攻克了多项行业难题。这其中,人工智能(AI)“科技红娘”功不可没。目前,黑龙江省已通过该模式促成100余对合作。

“这样高效的产学研对接源于‘指挥棒’的转向。”周昊说,过去办对接会,台上讲得热火朝天,台下听得昏昏欲睡,对接会成功率很低。其原因有三:一是黑龙江省工业企业研发不足,对技术需求弱;二是黑龙江省属高校“唯论文”现象还比较普遍,科研方向与省内产业需求结合不够紧密;三是对接会上的企业和成果数量都不足,很难实现精准对接。

对此,黑龙江省通过AI赋能产学研对接,构建了精准高效的成果转化服务体系,为科技成果落地转化提供了新路径。同时,在省科技奖项中为企业创新开设科技成果转化奖,深入改革省科技计划项目生成机制,引导科研人员走进企业将成果落地转化。

今年,黑龙江省自然科学基金重点项目申报指南全部来自于本地企业技术需求,首创的省自然科学基金校(院)企对接专题项目与“科技总师”政策的实施,如同一只无形的手推动科研人员以“总师”身份带课题入驻企业,促进基础研究与应用研究协同创新,推动科技成果转化为现实生产力。

在这一过程中,借助“黑龙江省科技成果与企业需求AI对接系统”,该省产学研对接成功率提高到80%。

“在2022年末OpenAI火遍全球前,黑龙江省科技厅就已经在和哈工大研究用AI技术改变成果管理模式,80%的对接准确率也是我们当初没想到的。”周昊形象比喻,现在企业找技术就像点外卖,AI推荐、总师上门、基金买单。

黑龙江省的改革实践已超越地域局限,为科教资源富集但成果就地转化不畅的地区提供了创新驱动转型的范式。3年来,全省累计转化重大科技成果1424项,新增经济收益232.65亿元。高校院所与省内企业签订技术合同数量年均增长近50%,合同成交额年均增长80%以上。

“今年是黑龙江省科技成果产业化突破年,我们计划就地转化重大科技成果650项以上。”张喆表示,“我们不仅要让科技成果落地生金,更要让创新生态成为东北振兴的新引擎。”