科普时报记者 陈杰

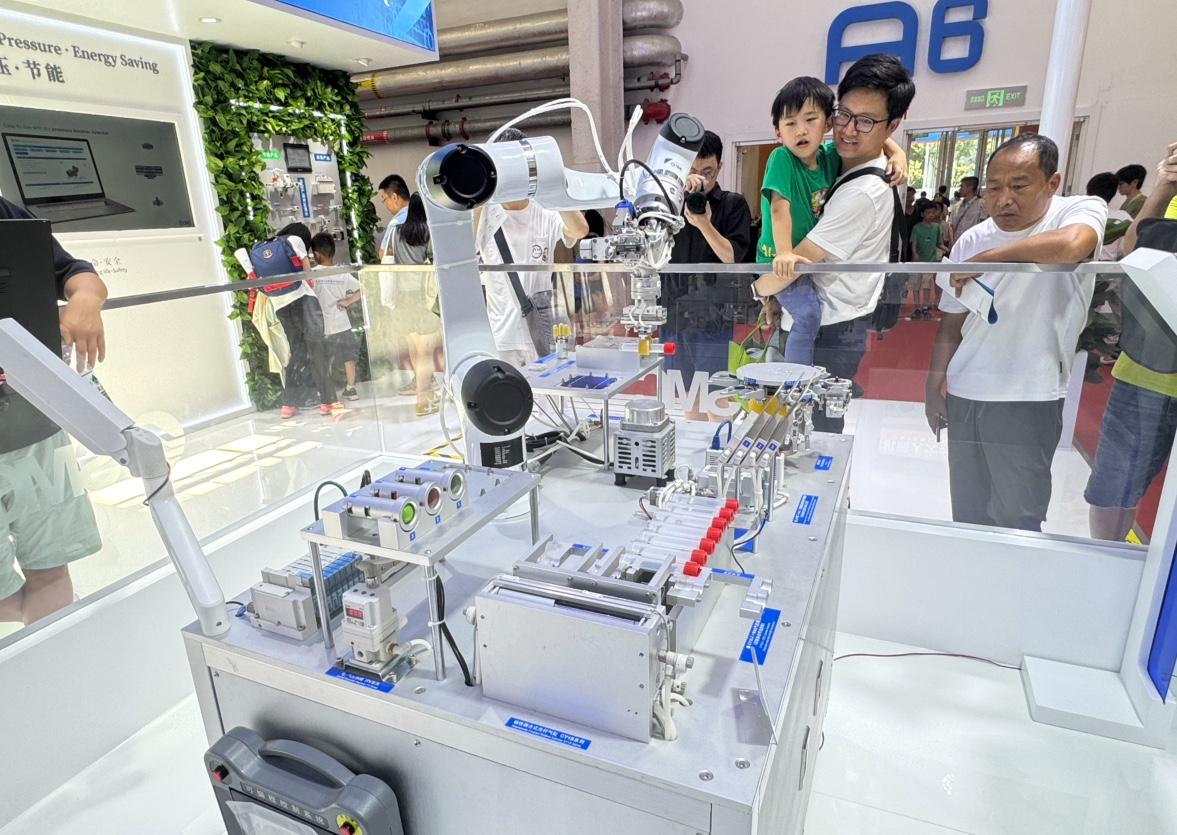

智能机器人到底有多火?从2025世界机器人大会所创下的多项纪录中可见一斑:200多家国内外机器人企业参会,展出1500多台产品,规模刷新展会历史;其中50家聚焦人形机器人,数量创国内机器人类展会之最;偌大的场馆里,每个机器人展台都被观众挤得水泄不通……

不过,比起机器人跑步、舞蹈、武术等“表演秀”,观众更关心的是“人形机器人真能干活吗?”“价格能降到普通家庭买得起吗?”

机器人形态将因“需”而异

大会展示区里,双足人形机器人和轮式人形机器人成为“人气王”:众擎机器人的“钢铁侠”跳着街舞,星动纪元的全尺寸机器人L7展示360度腾空跳,智平方的爱宝人形机器人打架子鼓,引得观众纷纷拍照打卡;工业机械臂、医用机械臂等非人形机器人,则更多展示着精细的技术能力:ABB的机械臂现场调制红酒,医用机械臂现场模拟骨科手术……

人形机器人为何更受关注?它能胜任实际工作吗?

千寻智能副总裁孙荣毅认为,人形机器人虽热度更高,但实用性才是核心,不同场景的需求差异,才是决定机器人形态的关键。“工业和商务场景,智能机械臂、轮式机器人因稳定性好,已经成为不错的选择;家用场景,人形机器人显然更贴合人们对‘家庭助手’的想象。”

在千寻智能展台,Moz1人形机器人的“零延时力控操作挑战”吸引了众多参与者。观众手握感应遥控器,借助力觉和视觉双反馈,能像控制自己的手一样操控机器人搭积木。“力控操作能让机器人拥有类人的‘触觉’,拿放物品时能精准控制力度。这项技术如果普及,做什么事都‘知轻重’的人形机器人落地速度会大大加快。”孙荣毅解释道。

清华大学自动化系研究员、机器人控制实验室主任赵明国也认为,人形机器人目前还处于发展早期,从科学原理到技术实现,再到产品化、商品化的路径仍不清晰,公众对其快速走入家庭的期待可能偏高了。

“如果说去年行业还在比拼‘谁家机器人更炫’,今年大家更关注‘怎么让机器人真干活、真落地、真赚钱’。”擎朗智能CEO李通认为,现阶段追求“全能超级智能机器人”不切实际,厂商更愿意先在简单功能场景中实现商业化。

价格是绕不开的关键因素

尽管今年大会展区需要购票入场,但丝毫没挡住公众的热情。展区里,专业观众看技术、看门道,而普通观众,除了看热闹,问得最多的就是“机器人多少钱”。

自从宇树科技将人形机器人售价拉入10万元以内后,人们对智能机器人走进日常生活有了新期待:到底什么时候,机器人能“飞入寻常百姓家”?

行业人士普遍认为,机器人不是科技玩具,街舞、翻跟头这类表演看久了总会腻。要进入消费级市场,价格是绕不开的关键。

“就像不同场景对机器人形态的需求不同,机器人价格也不会集中在某个点上,而是会形成一个梯度区间,很像家用汽车的定价模式。”孙荣毅打了个比方,“有人只需要几万元的代步车,有人会为情绪价值买几十万、上百万的车。机器人也一样,未来会有几万元解决具体问题的实用型机器人,也会有几十万甚至上百万、能处理复杂任务的高端机器人,通过梯度化格局满足不同场景的需求。”

8月8日,全球首家具身智能机器人4S店“Robot Mall”在北京亦庄正式开业,被业界视为打通机器人产业落地“最后一公里”的重要一步。这种将传统汽车4S店模式引入机器人产业的尝试,对未来机器人的销售和服务模式具有重要参考意义。

孙荣毅认为,机器人产业正沿着“工业—商用—家用”的路径快速发展。“按这个节奏,未来10年让10%的人拥有智能机器人的目标应该容易实现。”