科技日报记者 王姗姗

8月11日,记者在国内首个规模化曲茎石斛种植驯化基地——重庆市城口县厚坪乡看到,基地培育的首批仿野生种植曲茎石斛,在经历组培1年、驯化2年、野外生长3年后,达到了采摘标准,且多糖含量高于《中国药典》标准18%。这标志着,国家一级重点保护植物——野生曲茎石斛的组培、驯化、仿野生种植等技术取得了突破性进展。

曲茎石斛是我国特有物种,因形似金质发钗,故谓之“金钗”。“金钗”资源稀少且具有极高的药用价值,被誉为石斛届“大熊猫”,与人们熟知的铁皮石斛、霍山石斛等相比,长期处于“长在深山无人问”的境地。

重庆市城口县是“中国绿色生态中药材示范县”,地处秦巴山区的大巴山腹地,拥有目前已知的数量最多和性状最优的野生曲茎石斛种群。近年来,城口县通过政府、高校、科研院所、企业等多方协同,用十余年的时间,逐步消除“金钗”科研盲区,推动“金钗”资源品种化、品种产业化,走出了一条“金钗”生“金”的创新发展之路。

跋山涉水寻“金钗”

“要发展‘金钗’产业,首先要找到野生‘金钗’种群。但在悬崖绝壁上找到这一幼小植物,实属不易。”中国中药协会石斛专委会专家委员、重庆市中药研究院中药生药研究所所长明兴加告诉记者,早在1986年,重庆市中药研究院发现并命名了曲茎石斛新种,但此后很长时间,既没有发现野生“金钗”的公开报道,也缺乏对其资源保护和人工种植的科学研究,致使其产业化进程严重滞后。

据明兴加介绍,曲茎石斛生长于海拔600-2400米,多见于半阴半晴的悬崖峭壁,自然授粉率很低,株丛生长十分缓慢。严苛的生长环境和以往的过度采集,导致曲茎石斛资源稀缺,很难被找到。

为了寻找“金钗”,2015年,明兴加、罗兴德等人组成“秦巴金钗调查组”,深入秦巴山区6个省市20余个县进行走访调查,并结合史料查阅、本草描述、植株活体鉴定等方式,对“金钗”药用历史和产地变迁开展追根溯源工作。

这场漫长的寻找“金钗”之旅在6年后才迎来曙光——2021年7月,调查组在城口县东安镇的一处悬崖绝壁岩石上,发现了数百丛野生曲茎石斛。这是重庆市内首次发现曲茎石斛资源分布,也是目前已知的曲茎石斛最大野生种群。同年次月,《国家重点保护野生植物名录》将曲茎石斛列为一级保护植物。

“近期,调查组在城口多个乡镇发现野生曲茎石斛资源分布,还在河鱼乡发现迄今为止品质最佳的野生曲茎石斛植株,城口发展‘金钗’产业名正言顺且前景广阔。”城口县中药产业高质量发展专班办公室负责人黄座登告诉记者,城口县已将曲茎石斛纳入建设“大巴山药谷”方案中,并支持罗兴德在城口创办国内首家针对曲茎石斛品种全产业链发展的高新技术企业——重庆裕品堂生物科技有限公司(以下简称“裕品堂公司”),全力推进“金钗”产业高质量发展。

研发十年破“盲区”

“实现野生资源保护和产业发展之间的平衡,唯有通过技术研发将曲茎石斛物种品种化这一条路。”罗兴德告诉记者,裕品堂公司联合中国科学院植物研究所、重庆市中药研究院、湖南农业大学等多所高校、科研院所,组建“金钗”人工繁育研发团队。同时,他们还在厚坪乡建立了1100平方米的石斛苗组培室、11000平方米的温室大棚、2200亩仿野生种植基地。

中国科学院植物研究所研究员、野生植物可持续利用专业委员会主席罗毅波向记者介绍道,曲茎石斛和其他兰科植物一样,果荚中含有大量的种子,是人工组培原材料的不二选择。但曲茎石斛种子没有胚乳,在自然条件下萌发困难,因此只能通过培养基进行非共生培养以促进种子快速萌发。

罗毅波表示,筛选适宜曲茎石斛种子萌发的培养基并非易事,研发团队需要不断调试培养基各项物质比例,才能试验出最佳培养基。此外,曲茎石斛一般只在5-6月开花,10-11月果荚成熟,研发团队只能在这个时候采集果荚中的种子进行组培实验,这进一步拉长了科研周期。

罗兴德记得,起初组培时,眼看着一颗颗种子在恒温无菌的组培室中由黄变绿,发芽、生根,但组培苗移到大棚种植不久,便不再生长,甚至死亡,培养基的污染率也居高不下,科研人员束手无策。科研经费陆续投入了近1千万元,但始终没能取得实质性进展。

转机出现在2024年,组培室里几万丛曲茎石斛幼苗在一夜之间冒出了头,根繁叶茂,长势喜人。“证明了‘金钗’是可以进行人工繁育的,这个‘盲区’我们突破了!”罗兴德说。

为了让人工培育的“金钗”种苗在野外生长,研发团队采用了大棚驯化的方式,即把在组培室培养了1年的瓶苗转至大棚种植2年左右,为后续移栽至野外提供缓冲。

8月11日,记者在裕品堂公司组培室看到,上百万瓶“金钗”瓶苗正拔节生长;几十公里外的驯化基地里,几百万丛“金钗”种苗像绿色地毯成片铺开。负责组培、驯化的工作人员通过智能化设备,自动控制瓶苗、种苗生长的温度、湿度、光照及通风等环境指标。据悉,这批瓶苗和驯化苗,预计产值达3500万。

罗兴德望着一株株“金钗”感叹道,经过数十年的时间,研发团队拥有了16项曲茎石斛繁育、驯化及产品加工专利技术,并建立了国内规模最大的曲茎石斛人工种植示范基地,为“金钗”产业发展提供强有力的技术支撑。

上树贴石巧生“金”

记者在厚坪乡一处海拔1500米的山林看到,一棵棵树干上和散落的石头上“贴”满了绿油油的“金钗”,青翠藤蔓沿着树干、石头蜿蜒攀附,嫩绿新芽从朽木缝隙中蓬勃而出。这正是裕品堂公司的曲茎石斛仿野生种植基地。

为何要为“金钗”在野外“安家”?湖南农业大学食品科学技术学院教授覃思解释道,2024年,他带领团队与裕品堂公司达成科研合作。期间,他和团队在挖掘、鉴定野生“金钗”和人工培育品种的化学成分功能、作用机制等研究中发现,将大棚驯化了2年的“金钗”移栽到野外石头和树木上,模拟其原生态生长环境,生长3年,虽然耗时长,但能最大程度保留“金钗”的活性成分,有助于将资源优势转化为产业发展优势。

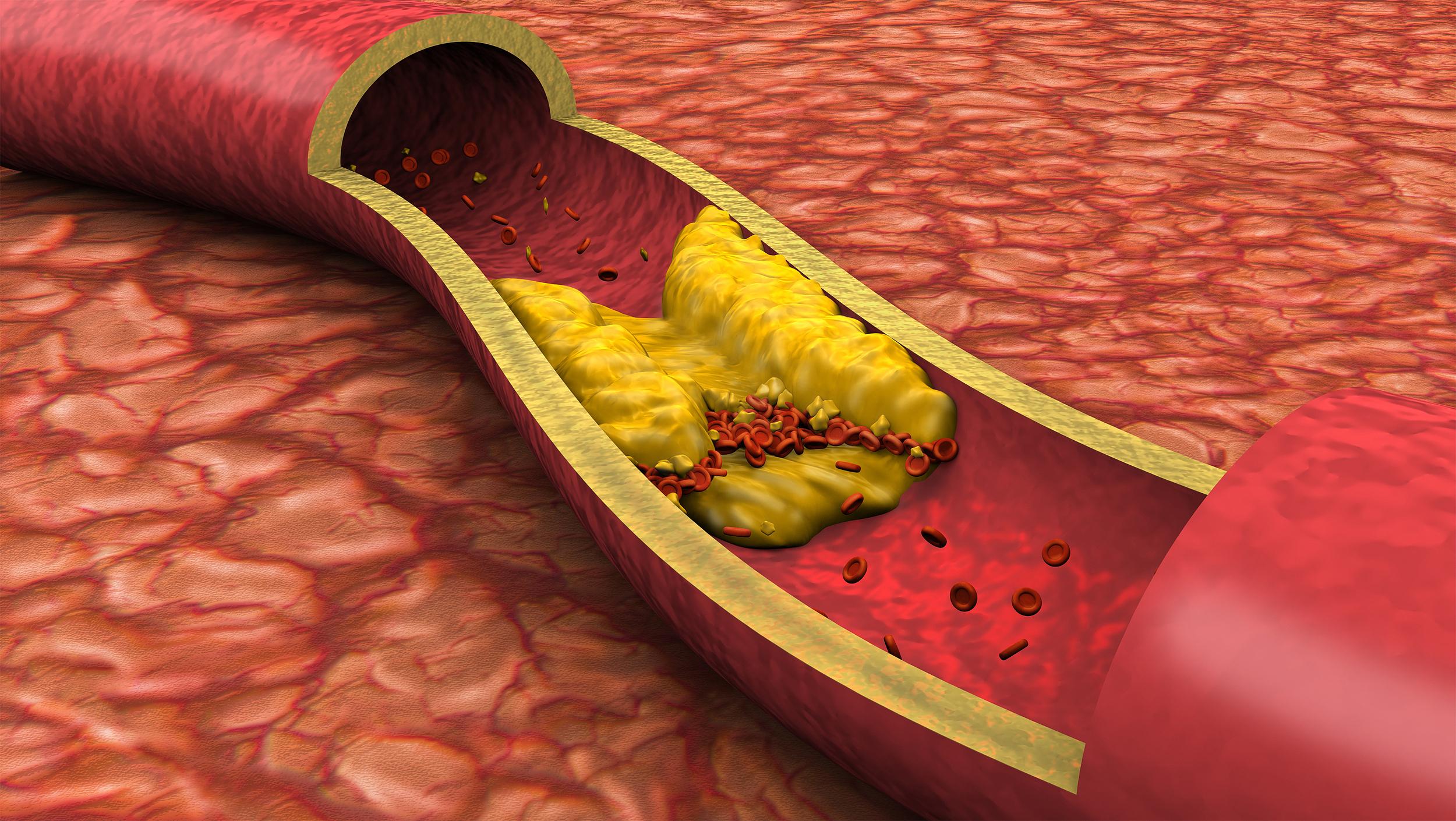

覃思表示,与铁皮石斛、霍山石斛等常见栽培石斛品种相比,“金钗”中的芹菜素、芦丁、新沙夫苷等黄酮类化合物含量显著富集,在提高免疫、抗衰老、调节肠道菌群等功能表现上更为显著。仿野生种植下的“金钗”,上述活性成分含量更高,以此制成的产品功能效果更好。

在城口县委、县政府支持下,裕品堂公司分别于2024年、2025年获得重庆市首张林地经营权证、重庆市首张颁发给企业的野生曲茎石斛采集证(用于人工培育),并实现了组培工厂化育苗、规模化大棚驯化、原生态林下栽培全流程种植,将原本闲置的林地转化为生态经济林,既提升森林碳汇能力,又实现“不砍树也致富”,真正将“绿叶子”变成了“金票子”。

此外,裕品堂公司选育了高成分含量、高产量、稳定表达的“金钗”功能品种,通过人工繁育种苗回归自然、种群复壮监测等技术手段,推动“金钗”一产发展;研发金耳环、鲜条以及曲茎石斛固体饮料、石斛面膜等深加工产品;还与河鱼乡联合建设全球首个曲茎石斛保育基地,规划打造“供图致富园”等药文旅主体产业园,贯通“金钗”一二三产全产业链高质量发展。

“以科学研究为依据,将曲茎石斛的民间传说转为科技特色产业。”黄座登表示,下一步,城口县将加速政企研联动,规划扩大曲茎石斛种植规模达5万亩,预计产值超50亿。同时,该县有序推动曲茎石斛食品安全地方标准出台、曲茎石斛药食同源资质申报等工作,解决“金钗”产业上市准入难点,让秦巴山区“金钗”持续生“金”。

(未署名图片均由受访单位提供)