沈涵 科技日报记者 王春

头断了,还能接回来保住性命?这听起来犹如天方夜谭,却是发生在上海的真实事件。近日,海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)骨科团队联合多学科专家,为一例遭遇罕见严重颈椎骨折脱位、跨度之大堪称“身首离断”的患者成功实施了复位固定手术。8月20日,科技日报记者专访了主刀医生之一、上海长征医院骨科副主任兼颈椎外科病区主任陈华江教授。

挑战“不可能”

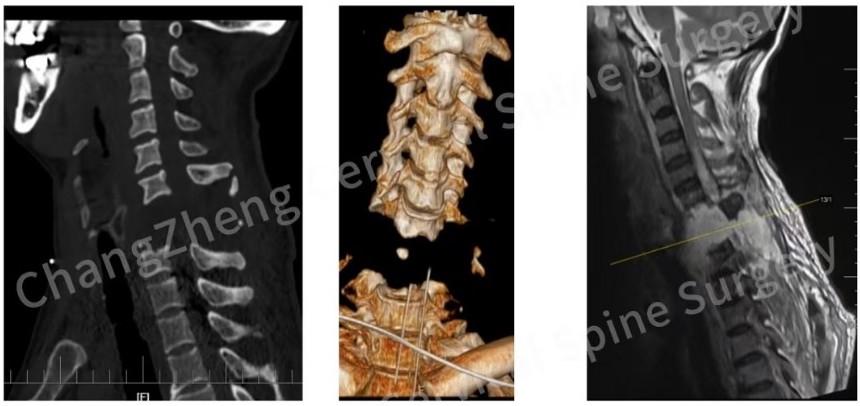

“这是迄今为止我们见到的颈椎分离脱位最远的病例,椎体间距达3.3厘米,用‘身首离断’形容也不为过。更危险的是,脊髓损伤很快会向上蔓延,最终会影响呼吸和心血管中枢,造成患者死亡。”陈华江告诉科技日报记者,当时患者脊髓还出现了“脊髓水肿—挫伤—信号中断”的连续损伤,右侧椎动脉断裂被血凝块封堵闭塞,左侧椎动脉被拉得很细勉强维持血供,患者时刻游走在大出血或椎动脉损伤继发致命性脑梗死的边缘。

专家组讨论认为:必须手术,帮助患者重建颈椎稳定性。但手术难度堪比登天,要冲破“大出血-感染-脊髓二次损伤”三大生死关。

“当时患者椎动脉压力很高,术中一旦出现血凝块掉落或松动,几秒钟内出血量就可达1000至2000毫升,人可能很快就没了。”陈华江解释,此外,如此严重的颈椎骨折脱位本应采取颈椎后路手术,并联合前路手术进行复位固定,但患者颈后部受伤造成皮肤大面积破损,后路手术感染风险极大,可能导致致命的颅内感染,因此只能从颈前部进行,而该区域结构复杂,血管神经交错,供手术施展的空间有限,难度极高。

更为棘手的是,患者不具备影像学检查的条件,明确手术犹如“丛林探险”,只能全靠既往经验,实时判断确定固定螺钉的位置、椎体固定是否牢靠等。

挑战前所未有。但患者家属坚定的请求,让团队最终决定放手一搏。“哪怕只有一线生机,我们也愿意尝试。”陈华江说。

点亮生命之光

在患者被紧急转运至上海长征医院时,该院“脊柱创伤绿色通道”已为其打开,由陈华江与袁文终身教授、王新伟教授组成的骨科核心团队,迅速联合急诊科、重症医学科、麻醉科、输血科,组建了多学科诊疗团队。

术前,团队针对术中可能出现的每一种极端风险,如难以控制的大出血、循环崩溃、脑灌注不足等,制定了详尽的应急预案和精细的手术路线图。

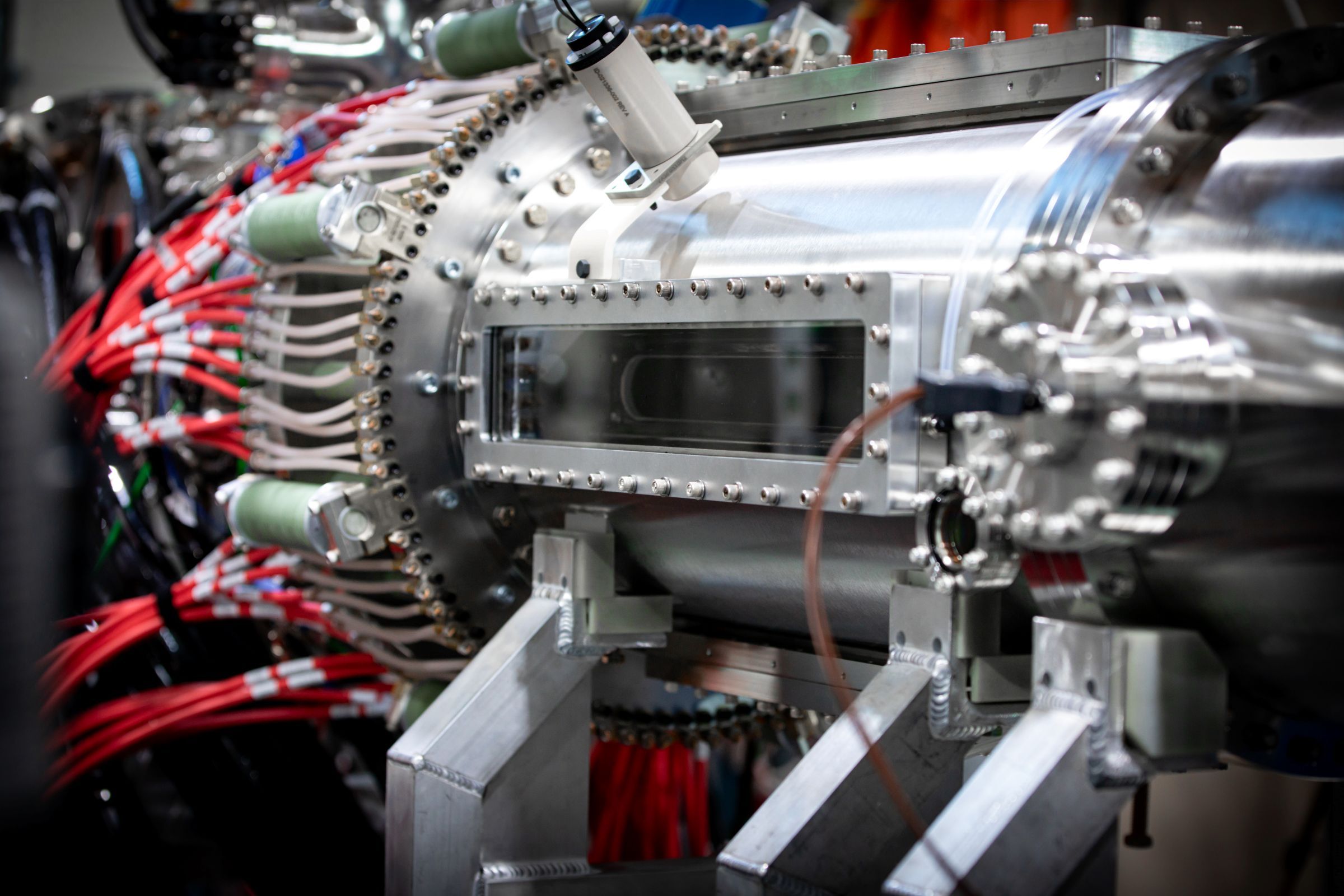

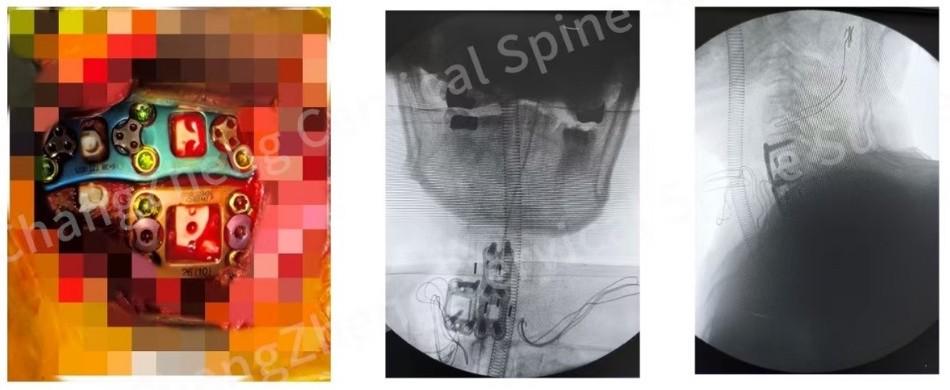

手术台上,专家们首先凭借精准的解剖学判断和显微操作技术,成功清除巨大血肿,克服严重粘连和畸形,最终完成清创。在随后的复位操作中,专家们先在上位椎体植入2枚椎体螺钉,通过撑开器反向牵拉,同时助手医生配合手动加压头部使脱位椎体缓慢靠拢。

“靠拢后,我们立刻用小钢板在颈椎右侧进行固定,再迅速用长钢板在左侧固定脱位椎体,并在椎体间隙植入含自体骨的融合器促进骨愈合。”陈华江将这种联合固定技术形象地比喻为“卫星钢板”,并表示这一技术应用在此类极端病例中尚属首创,是多年技术积累触发的灵感。

整个过程的每一步都要兼顾力学稳定与神经保护。“看着是在动骨头,其实周边的血管、神经都会受到拉扯。必须‘胆大心细’,既要避免二次损伤,还得追求操作成功率。不能反复尝试,否则会使血管破裂出血,遮挡操作视野。”陈华江说。

历时3小时的手术最终顺利完成,术后CT显示:患者脱位椎体成功复位,钢板螺钉位置精准,脊髓压迫完全解除。

回顾这场改写生死边界的“极限挑战”,陈华江认为,手术的成功,靠的是团队在复杂颈椎病诊疗上数十年的深耕积累。目前,上海长征医院骨科颈椎外科病区已建立“创伤评估—手术干预—康复随访”的全链条体系,年完成复杂颈椎手术超3000例,此例手术也刷新了难度纪录。

近日,患者女儿向陈华江发了一段视频,画面中患者状态很好,呼吸机也被成功拔除了,他能在家人辅助下坐起,标志着其神经功能开始出现积极信号,肺功能也在好转。

陈华江说,接下来,患者还需要很长的时间进行上肢功能恢复。治疗团队会定期为他复查。由于脊髓拉断,患者失去了双下肢功能。“也许随着脑机接口等技术的发展,他在未来还有机会接受进一步的治疗。”陈华江表示,团队将继续向“无人区”进发,挑战更多的技术极限,为更多患者点燃希望之光。