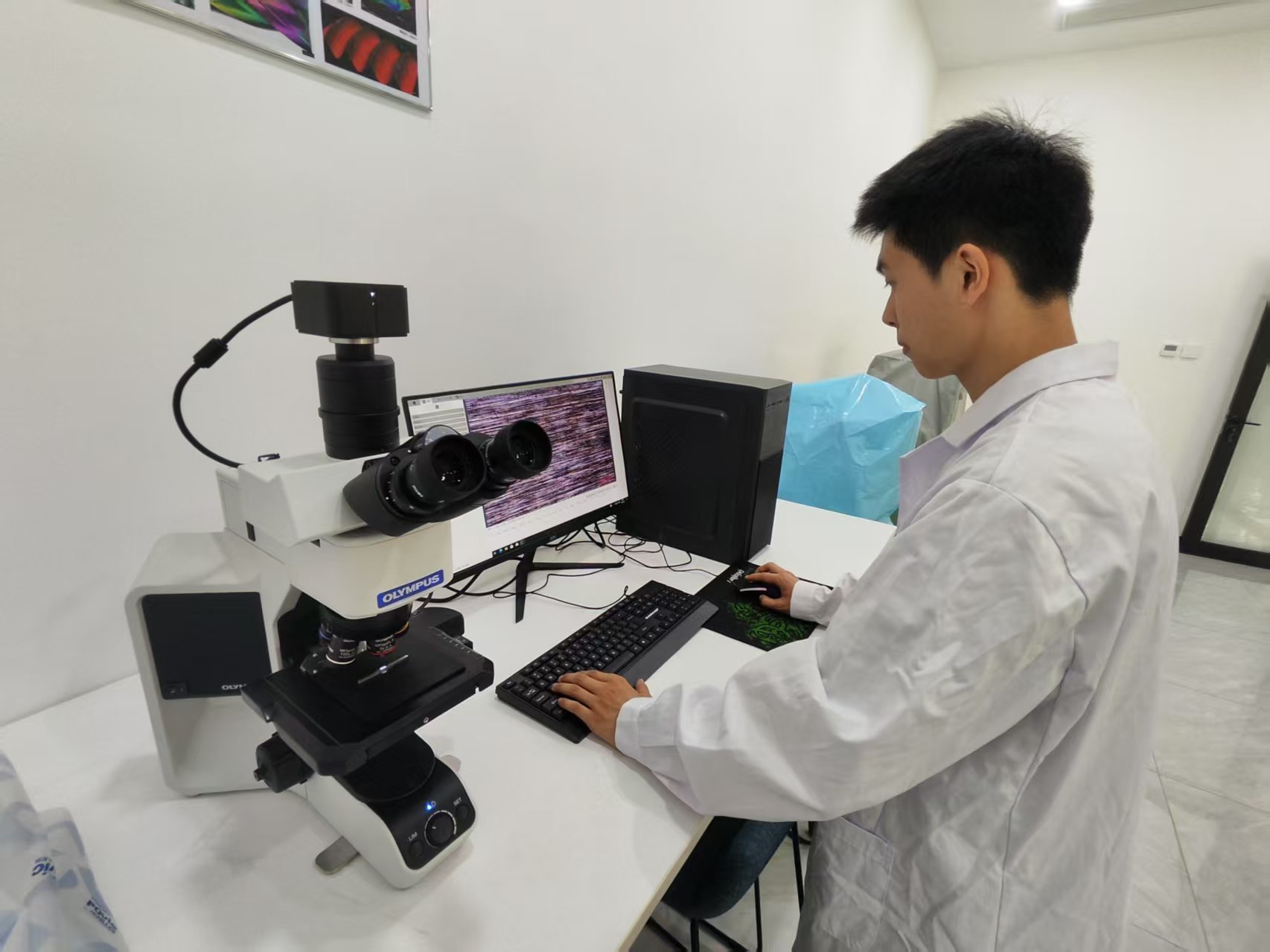

科技日报记者 魏依晨

8月下旬,在湖南长沙湘江新区的实验室里,科研人员正依托中南大学技术力量开展新材料攻关;数百公里外的江西萍乡生产线上,一项源自长沙的研发成果即将落地量产。这“研发在长沙、转化在萍乡”的科创“双城记”,正是湘赣边新材料现代产业研究院探索飞地模式、推动科技成果转化的生动实践。

作为萍乡市人民政府与中南大学联合共建的新型研发机构,湘赣边新材料现代产业研究院自2025年3月揭牌以来,创新打造“一院两地多所N基地”运行模式。其中,“两地”即指位于萍乡的科创大楼与设在长沙的飞地科创中心。

湘赣边新材料现代产业研究院副院长张蕾介绍,通过在长沙布局研发前端,借力省会人才与创新资源密集优势,萍乡则聚焦中试熟化与产业化落地,构建起“前端在长沙、后端在萍乡”的协同创新链条。

“中南大学贡太敏博士团队的《玻璃纤维用高性能涂层排丝》项目,是‘飞地研发+本地转化’的典型代表。”张蕾介绍,在玻璃纤维生产中,普通排线在高温、高速、强腐蚀的玻璃液环境中极易磨损,寿命短、更换频繁,不仅影响生产效率,还直接关系到玻纤产品的均匀性和品质稳定性。

贡太敏团队瞄准这一痛点,在长沙飞地科创中心开展技术攻关,大幅提升排线的耐磨性与耐腐蚀性,使其“服役”寿命成倍增长。在长沙完成技术攻关与中试验证后,拟签约落地萍乡芦溪县,预计年产值超2000万元。这不仅是技术的转移,更是“飞地研发+本地转化”机制高效运转的成果。

“目前,湘赣边新材料现代产业研究院在长沙飞地科创中心布局十大研发中心,累计引进高校专家人才42名、高端创新团队24个,推动龙发新材料高端发热体、深圳光钠新材硬碳负极材料等项目落地萍乡。”张蕾说,同时,萍乡市科技成果转移转化服务中心在产研院的具体运行下,积极发挥作用。汇集科技成果(尤其是中南大学)超50项,对接企业技术需求超20项,形成全链条服务体系。

“为保障‘飞地模式’运行,萍乡市科技局协同各部门强化政策供给与服务支撑。落实科技副总、人才公寓、成果转化后补助等政策,吸引高层次人才‘双地联动’。”萍乡市科技局党组书记郑锐说,此外,产研院探索“拨投结合”机制,拟将支持资金转为项目投资资金,增强自我造血能力,推动形成“科研—转化—产业—反哺科研”的良性循环。

从“实验室”到“生产线”,从“长沙研发”到“萍乡制造”,萍乡正以湘赣边新材料现代产业研究院为引擎,加快构建产学研用金深度融合的创新生态。

郑锐说,未来,随着更多“飞地研发、本地转化”项目的落地生根,萍乡将不断把科技创新的“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”,在区域协同创新中走出一条特色鲜明的新材料发展之路。

(萍乡市科技局供图)

网友评论

网友评论