深瞳工作室出品

科技日报记者 刘侠 王祝华 魏依晨 朱虹 张添福 策划 赵英淑 滕继濮 王怡

今年是我国启动国家公园体制改革10周年。

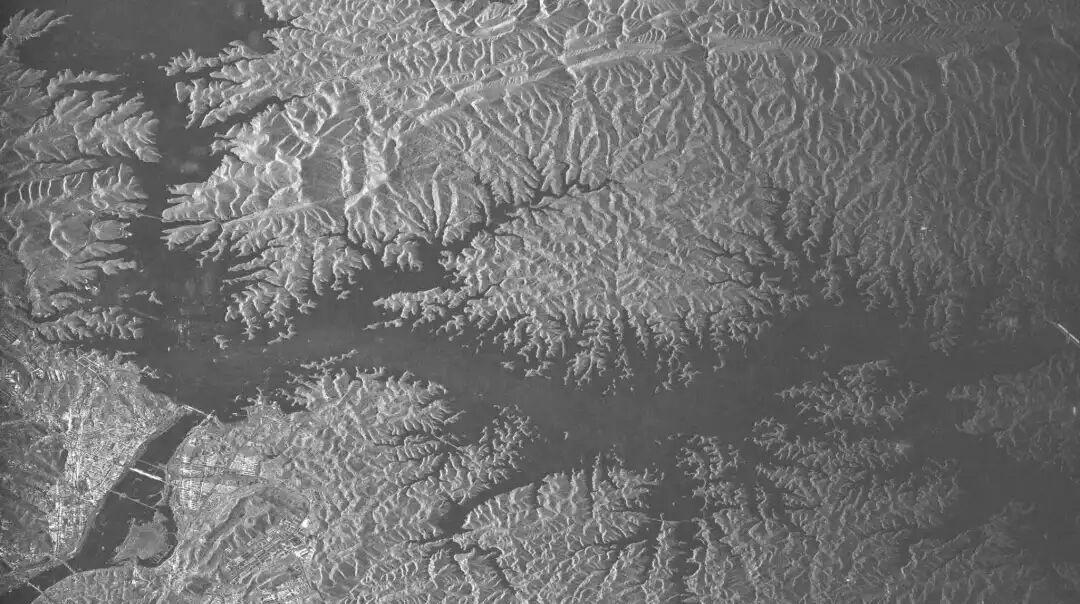

截至今年7月,大熊猫国家公园已实现13个大熊猫局域种群栖息地连通,我国野生大熊猫总数量恢复到约1900只;东北虎豹国家公园畅通野生动物迁徙通道,建成现代化智能化的“天空地”一体化监测体系,可实现对东北虎、东北豹的全天候、全区域动态监测、精准定位、人虎冲突预警和高效管理,东北虎、东北豹数量分别从试点之初的27只、42只增长到70只、80只左右;武夷山国家公园将江西省武夷山区域纳入保护范围,福建、江西两省一体化开展生态系统保护修复,新发现雨神角蟾等多个新物种,黄腹角雉数量保持在1000只左右……

野生动物数量增长与生态活力提升的背后是我国国家公园十年来在体制机制改革、生态保护体系构建上的持续发力,以及科技创新的深度赋能。从科学划定保护范围、完善保护管理制度,到推动跨区域协同保护、强化生态修复力度,国家公园为野生动物营造了稳定适宜的生存家园。

国家公园建设正经历从传统保护模式向人、自然、社区协同发展转变,在此过程中,科技成为关键一环。从遥感监测、大数据分析到人工智能识别、数智化决策……一场以科技创新为驱动力的国家公园治理变革已然开启。

织就监测网,守护生态本底

“看!又出现了,是一只成年健康个体!”近日,在位于四川广元的大熊猫国家公园唐家河片区魏坝保护站,巡护员们盯着红外相机,难掩惊喜和激动。镜头里,一只成年大熊猫悠然踱步,毛色光亮,步伐稳健。

唐家河大白包区域曾经一整年也难拍到几张野生大熊猫照片,如今一个月就能记录数次野生大熊猫的萌态。

近年来,大熊猫国家公园四川片区划定106个管理网格、布设固定巡护样线663条,在国内首次利用局域网结合超短波传输和大熊猫“猫脸”识别技术,实现野外影像实时回传。2024年,四川片区共布设红外相机3871台,监测到野生大熊猫影像3870余次、数据总量达20万条。

“国家公园的精细管理和可持续发展离不开可靠的监测和预警机制,自然和人为的突发事件发生具有时空偶然性和高破坏性,需要对可能的隐患进行监测分析和提前预警。”中国科学院院士、中国工程院院士、武汉大学教授李德仁介绍,特别是在偏远区域断电、断网、断路情况下,“天空地”遥感的安全监测与突发事件应对是国家公园管理刚需。

2022年3月,国家林业和草原局、国家发展改革委、财政部、自然资源部、农业农村部联合印发《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划(2021—2035年)》,明确提出要运用有线无线融合网络、视频监控、红外相机等技术手段,结合遥感卫星影像数据,构建覆盖森林、草原、河湖等关键生态系统的“天空地”一体化监测网络。

在此背景下,各个国家公园纷纷出手,在监测手段上不断加码,将园内生物多样性、环境要素等动态纳入统一监测网络,为生态系统的保护管理提供必要数据支撑。

过去,东北虎豹国家公园同样面临因监测手段落后而导致生物多样性本底数据缺失的问题。“天空地”一体化监测系统开通运行后,这一难题得到有效解决。

“目前我们建了95个基站,布了近2.8万台红外相机,靠700兆赫广电专网实现数据实时回传,虎、豹物种识别已初见成效。”东北虎豹国家公园管理局科研监测处处长王巍告诉记者,“今年我们启动的长视频监测技术让监测精度再升级,普通红外相机耗电快、拍得短,而长视频设备用直流供电,能夜视还能热成像。”

在武夷山国家公园(江西片区),北斗卫星导航系统、天空地一体化系统的引入,不仅实现了对园内自然资源的全方位监测保护,更在通信信号无法覆盖的区域,保障了巡检人员的安全。同时,依托无人机等高科技设备,武夷山国家公园(江西片区)还进一步加大了资源管护力度和执法强度,严厉打击乱砍滥伐、非法狩猎等破坏生态的违法行为。

升级管理体系,夯实保护基石

“叮!监测到东北虎进入珲春市(梨树沟)镇周边3公里预警区,请立即通知村民避让。”在东北虎豹国家公园珲春市管护中心值班室里,预警信息通过系统弹窗和短信同步发送到一线巡护员手机上。

王巍告诉记者,自园内监测系统开通运行以来,监测数据不断增多,为减轻人工辨认压力,东北虎豹国家公园管理局联合吉视传媒股份有限公司及北京师范大学等单位,建立起包含虎豹独特花纹的个体库,通过AI深度学习算法开展个体自动识别。这一算法能在东北虎、东北豹物种识别率超90%的基础上,提升虎、豹个体识别率,让园内管理人员更好地把握野生动物的活动规律。

监测体系的完善解决了“看得见”的问题,但海量数据如何服务管理决策,成为新的挑战。这意味着在国家公园的管理过程中,科技不仅仅是单一的监测工具,还升级为驱动变革的智慧内核。

一台带有卫星定位的呼叫机,一台加载了北斗芯片的平板终端和一个加载北斗系统的腕表,再加上水、饼干等食物……8月25日,武夷山国家公园(江西片区)巡检员们背上贮备包开始了一天的巡检工作。

“传统森林巡护依靠人工分散作业,缺少科学巡护规划,随意性大,护林效果不佳。”武夷山国家公园福建管理局生态保护修复处工作人员说。为此,他们开发了“巡检助手”App,它不仅可以实时定位,还实现了一键拍摄取证、无人机巡护等功能。

“巡检助手”App的成功应用是武夷山国家公园运用数字技术提升监管水平的一个缩影。在武夷山国家公园智慧管理中心大屏幕上,公园范围内的生态环境、生物资源、巡护执法、森林覆盖率等信息,一目了然。智慧管理中心是武夷山国家公园的“智慧大脑”,其综合运用互联网、物联网、卫星遥感、无人机等信息技术,对园内访客活动、生态环境、生物资源等实现全方位监管,为守护武夷山世界文化与自然遗产提供了强大支持。

在三江源国家公园,物联网监测及数智化决策平台的建设正逐步破解传统监测方法数据获取滞后、人工成本高等诸多局限。“我们这个平台不仅能做到对公园内生态系统要素的连续、高效智慧化监测,还能通过云计算和人工智能技术,对海量监测数据进行实时分析、预警和智能预测。”青海大学省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实验室主任赵新全说。

赵新全表示,该平台以三江源国家公园为重点区域,建立了高密度、智能化的传感器网络,可精确捕捉生态系统的微观变化。同时平台开发的生态系统智能分析模型,还可对园内生态系统的未来变化进行科学预测和情景模拟,为生态保护和管理决策提供科学支撑。

赋能社区守护,共享绿色生态

动物栖息地的保护很重要,这里的人,尤其是原住居民,在国家公园建设向社区协同发展的转变过程中同样关键。

落衣沟是大熊猫国家公园唐家河片区一般控制区里唯一的行政村,村民和大熊猫做了40多年邻居,日子却不是一直这么顺。1978年,为保护大熊猫和森林,唐家河从伐木场变成省级自然保护区。1983年起,部分住在保护区的村民搬到落衣沟,给野生动物腾地方。可搬过来后,人多地少,又不让砍树,光靠种地,钱袋子鼓不起来。转机在唐家河提档为大熊猫国家公园后。

“农家乐生意越来越好。”落衣沟村支书杨勇说。他是这里第一批吃上“旅游饭”的人。杨勇家的农家乐有标准间、山景房、家庭套房等诸多房型,均价百元,去年农家乐全年收入超过了10万元。“下山发展,不打扰野生动物,人更安全,钱也更好挣。”杨勇说。

在第三届国家公园论坛上,国家林业和草原局清华大学国家公园研究院院长杨锐表示,“十五五”时期我国国家公园的建设重点首先要巩固生态保护成效;其次,要大力推进国家公园的全民共建、共享,包括高质量建设国家公园入口、访客中心、标识等基础设施。

改变同样发生在海南热带雨林国家公园。2020年底,园内鹦哥岭腹地高峰村的118户村民搬出大山,住进毗邻县城的牙叉镇新高峰村,开启了从“深山守林人”到“生态新村民”的蜕变。当地通过“政府+企业+村集体经济+农户”的产业模式,动员村民投工投劳建设菌菇瓜菜轮作种植基地,短短几年间,新高峰村集体经济收入就已突破百万元。“搬出大山不是丢了根,是把根扎进了更旺的绿地里。”曾经的驻村书记古海说。

武夷山国家公园研究院首席专家兰思仁告诉记者,该院此前开展的一项参与式荒野制图的研究,纳入了当地社区和访客的视角,绘制了国内首张荒野感知地图。在相关调查研究过程中,他感受到当地社区居民对国家公园的支持和理解。

兰思仁认为,推进“环武夷山国家公园保护发展带”建设,既促进了周边区域共同发展,也给社区带来了正向激励。“当然,建设过程中可能会因为区位和资源差异等,出现一些矛盾,也还需时间慢慢磨合,并通过宣传、解说等方式进一步凝聚人心。这里既是属于全民的国家公园,也是社区民众的家园。”兰思仁说。

此外,在第三届国家公园论坛上发布的《国家公园监测体系建设方案》,以科技融合的视角,回答了“未来如何建好国家公园”的问题。该方案提出要运用最新的科研技术成果,实现国家公园重点区域野生动物常态化精准识别和实时感知,更好服务于保护修复、在线监管、公众服务等工作。

东北虎豹国家公园管理局综合业务处处长陈晓才认为,国家公园的建设离不开科技支撑。“在后续东北虎豹国家公园管理条例、管理办法和规章制度的制定过程中,我们都会嵌入科技条款。例如在科研监测体系建设方面,会建成统一的大数据平台,与地方政府共享科研监测成果,协同管控人兽冲突。”陈晓才说。

在国家公园建设从筑牢生态屏障,向实现全民共享转变的过程中,只有充分把握科技的“硬”支撑作用,才能真正完成从隔离守护到共生繁荣的跨越,书写人与自然和谐共生的新治理哲学。

记者手记

科技守护 万物共生

科技日报记者 刘侠

站在大熊猫国家公园唐家河片区魏坝保护站,注视着红外相机镜头中那只毛色光亮、步伐稳健的野生大熊猫悠然踱步的画面,那一刻,我深切体会到巡护员心中的惊喜与感动,远非一句“又监测到一只”所能概括。这些仿佛是无声而有力的注脚,印证着过去十年间科技助力我国国家公园生态系统保护所取得的切实成效。

国家公园的建设,是一条不断创新与探索之路。以往,巡护员可能要翻山越岭一整天,也难觅熊猫踪迹;而如今,“猫脸”识别、长视频监测、人工智能等新技术正悄然拓展生态保护的广度与深度。它们不仅让我们“看得到”,更帮助我们“看得懂”“管得好”。在东北虎豹国家公园,AI可精准识别虎豹个体、实时预警入村动态;在武夷山国家公园,北斗卫星导航系统守护着一线巡护员的安全,“智慧大脑”统筹管理万顷山林。科技,犹如一束精准的光,照亮了那些曾经人迹罕至的自然角落。

但科技的意义,远不止于工具——它更是连接人与自然的桥梁,既让人类得以更深入地感知自然的规律与价值,也为守护自然、实现人与自然和谐共生提供了可行路径。当了解到海南热带雨林国家公园高峰村的村民从“深山守林人”转变为“生态新村民”,并在新家园中实现集体经济破百万元时,我深刻意识到,国家公园的建设不仅是一项生态工程,更是一项人心工程。在科技的赋能下,“保护”不再意味着牺牲与剥夺,而是开启了生态美、产业兴、百姓富的多元共赢之路。它让资源利用者成为生态建设者,让隔离带转化为共生带,也让子孙后代都有机会领略这些自然瑰宝的原始风貌与蓬勃生机。

回望这十年,国家公园体制从无到有、从有到优,科技无疑是关键推动力。它帮助我们回答的,不仅是如何更有效地保护公园,更是如何让保护工作可持续、可共享、可感知。这场深远而浩荡的变革,既依赖高精度的传感器和智能算法,也离不开社区民众的理解、认同与参与。

当前,随着《国家公园监测体系建设方案》的发布,更多创新技术正陆续融入国家公园的治理体系。我们可以期待,一个更加智慧、更加包容的国家公园系统,必将成为我国生态文明建设最生动的诠释。

(文中图片除署名外均由东北虎豹国家公园供图)

网友评论

网友评论