魏路 科技日报记者 王春

在化学生物学研究中,科学家掌握一种强大的“分子地图绘制技术”——邻近标记技术,它能在细胞的特定位置催化并标记周围的环境。这使得科学家能够精准识别特定分子在微观世界中的“社交圈”,“观测”生命过程。既然邻近标记技术拥有如此强大的“标记”能力,能否将其从实验室里的“观测工具”变为一个“治疗工具”,利用它主动改造细胞,解决医学难题?

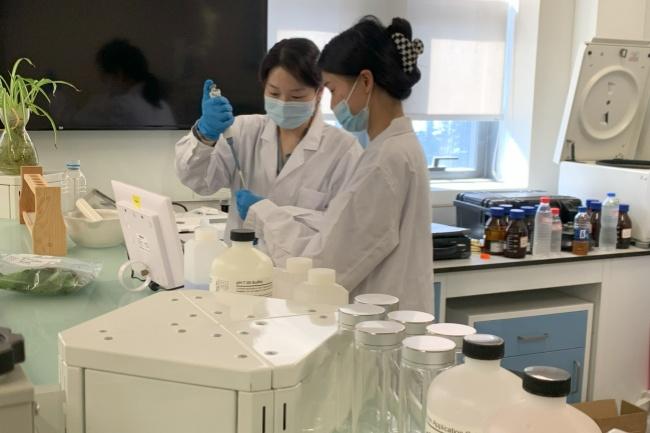

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心韩硕研究团队给出了肯定答案。该团队通过开发一种深红光或超声波响应的工程化纳米酶,将邻近标记技术改造为一种强大的“治疗武器”,成功实现了这一设想。小鼠实验表明,通过在肿瘤上人为制造出难以逃逸的靶点,不仅有望解决免疫疗法中的核心难题,更能激发体内持久而强大的全身性抗肿瘤效应。相关研究成果于9月10日在线发表于国际学术期刊《自然》。

“在癌症免疫治疗中,免疫细胞需要足够强、足够多的‘信号’才能发起攻击,但癌细胞表面的天然信号往往非常稀疏。”韩硕解释,“我们将这种信号称为‘抗原密度’。在研究中,我们通过化学催化反应在肿瘤细胞表面增加人工抗原密度,将其抗原密度扩增至100倍以上,显著增强免疫识别效率,进而增强免疫杀伤力。”

在实验小鼠中,研究人员通过深红光或超声波对工程化纳米酶下达标记指令,在癌细胞表面“无中生有”地制造出一个强大的人造靶标。随后,一种特制的双特异性T细胞接合剂被引入,它能同时抓住癌细胞的人工抗原“补丁”和免疫T细胞。这种高密度的标记,并非简单的“指引”,更像是吹响战斗的“集结号”。它能促使T细胞表面的相关识别受体高效聚集,触发T细胞的“最强攻击模式”,从而对光或超声波引导的部位实施精准的毁灭性打击。

当癌细胞被摧毁后,其内部更多的“犯罪证据”,即肿瘤相关抗原会暴露出来。这些新线索会被免疫系统的“情报部门”,如抗原呈递细胞获取,并传递至全身免疫系统,帮助免疫系统学会自主识别这类癌细胞。此时,免疫系统不仅能主动攻击远处逃逸的“同伙”,还能形成长期记忆。即使未来有新的同种癌细胞出现,免疫系统也能立刻识别并清除,其效果如同为机体接种了“肿瘤疫苗”。

目前,该研究在实验小鼠和体外临床肿瘤样本中均取得良好疗效,有望为开发更智能、更高效的下一代免疫疗法开辟全新的道路。韩硕介绍,“在体外试验中,免疫激活和杀伤效率较非抗原扩增的传统方法显著提升。在小鼠试验中,小鼠的原发肿瘤体积缩小80%以上,同时远端未治疗的肿瘤也因免疫系统激活同步得到抑制。长期实验显示,被治愈的小鼠对二次肿瘤接种具备完全免疫能力,可诱导长效的免疫记忆。”

网友评论

网友评论