科技日报记者 符晓波

VR探索海洋生物、对话全息数字人、机甲大师现场比武……9月12日,在厦门举行的全国科普月主场活动上,来自当地科技企业、高校、科研机构的一批创新成果应用空降百年老街——中山路,为市民呈现一场“可参与、可触摸、可带走”的全民科普大舞台。

“我在学校学习过编程,但从未实际操作过无人机,未来我希望能自己设计飞行控制程序,开发更多功能的无人机。”活动现场,9岁的郭嘉文一次次尝试远程操作,让“无人机足球”避开障碍,冲进环状球门。厦门大学社交型机器人公共技术服务平台携多台社交型机器人,以“科技展品+互动体验”的创新模式,面向市民开展多维度科普活动。

在长达百米的“科普奇妙市集”中,从大型科技展陈体验到便民科普服务展位,100余项科普互动体验项目,涵盖科学技术、健康科学、自然科学、普法宣传等多个类别,让现场市民触手可及。

今年科普月期间,厦门以科普研学、科技培训、社区实验秀、科普剧场等多种形式开展超400场科普志愿服务活动,覆盖学校、社区、企业、乡村。后续,活动还将面向市民收集反馈意见,形成“活动-体验-反馈-优化”的服务闭环。

“科普月活动吸引了高校、企业、科技馆等全市各类科技创新主体的踊跃参与。”厦门市科学技术协会党组书记、副主席欧阳丽娟介绍,近年来,为推动科学普及深入基层、服务民生,厦门广纳多元主体、整合全市优质科普资源、构建“政府推动、社会参与、数字化赋能”的大科普格局,在全市形成学科多样的科普阵地矩阵,让连接大众与科学前沿的常态化科普活动在厦门遍地开花。

丰富多彩的常态化科普活动在全社会掀起热爱科学的热潮,科学精神在厦门青少年心中蔚然成风。记者了解到,近年来,厦门青少年在全国各类科技赛事中表现优异,其中在第20届宋庆龄少年儿童发明奖中,厦门选手一举夺得5金7银12铜,金奖数占全省80%以上,总成绩在全国名列前茅。当天,主办方对这些获奖者进行公开表彰。

近年来,厦门市高度重视科普事业,将其作为提升城市创新能力和全民科学素质的重要举措。2022年,厦门市政府印发《厦门市“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》,围绕青少年、农民、产业工人等重点人群,从加强科学教育、培育高素质人才、提升职业技能等多个方面开展提升行动。

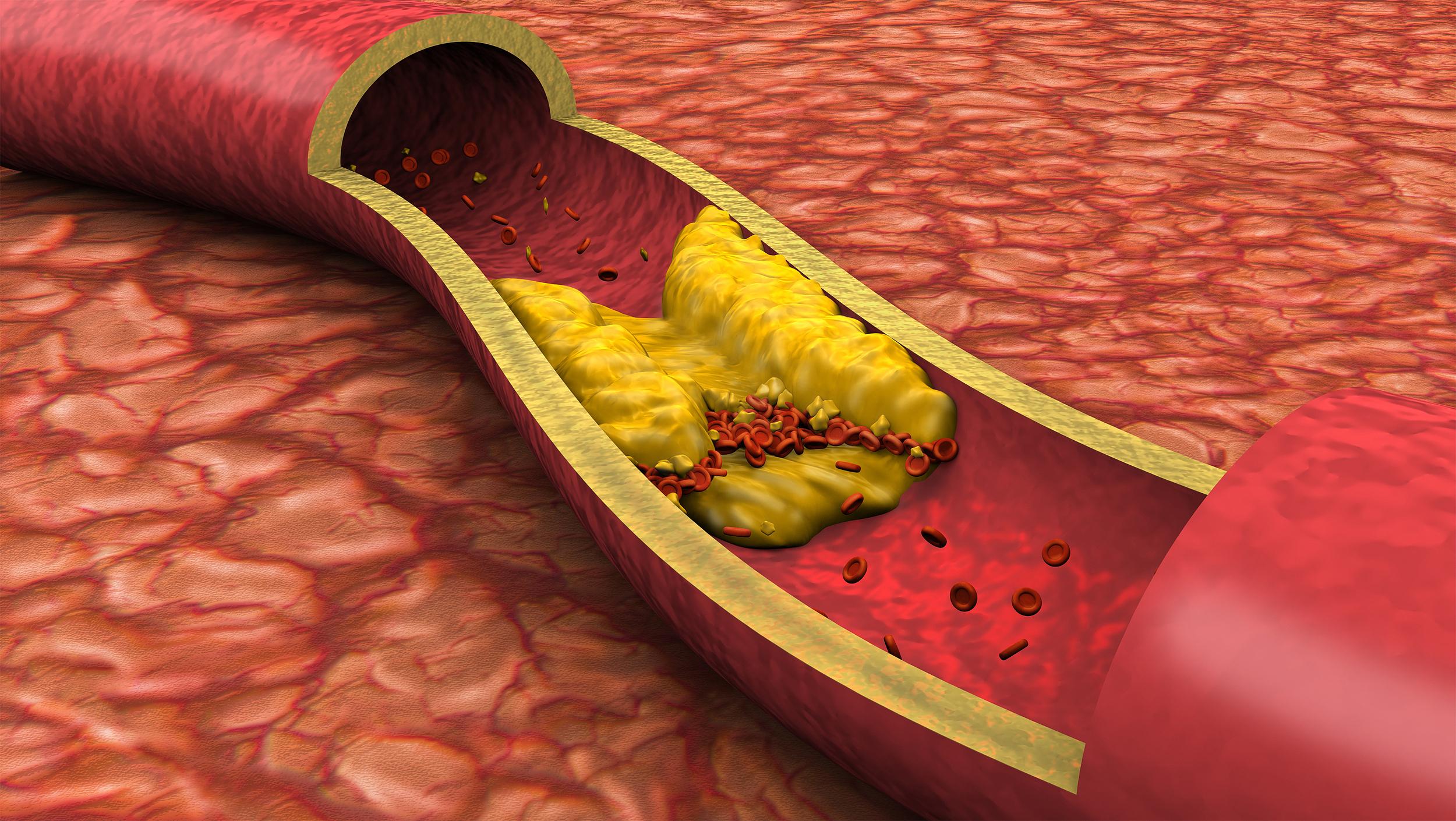

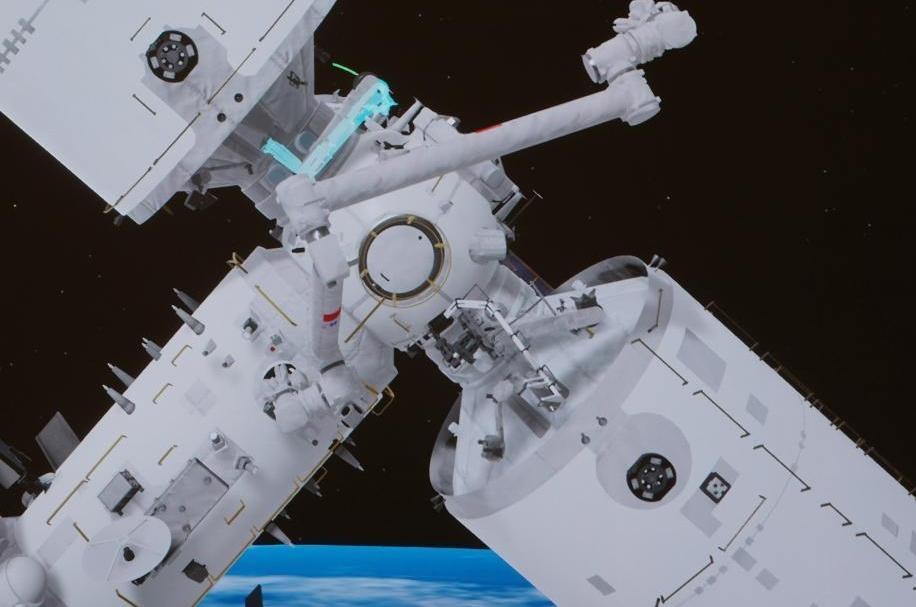

政策鼓励高校、科研机构开放科研设施、将科研成果转化为科普资源;同时科普工作紧密结合厦门产业发展,围绕人工智能、生物医药、新能源等重点产业,设置科普知识宣传、科技创新成果展示、科学实验互动等,为产业发展营造良好的创新氛围。

“公民科学素质是创新的基石,更是城市高质量发展不可或缺的软实力。”厦门市科学技术局党组书记、局长王达介绍,厦门深入实施科技创新引领工程,将科普事业与科技创新、产业发展规划紧密衔接,形成协同发展的良好格局。过去3年,厦门在世界知识产权组织发布的全球百强“科技集群”中的位置上升31位,跃升至第72位,涌现出国产首款九价HPV疫苗、电化学氢泵、半导体加工工具等一系列重大科技成果。

网友评论

网友评论